Цена оборудования для видеонаблюдения в угольной шахте

Когда заходит речь о цене оборудования для видеонаблюдения в угольной шахте, половина закупщиков сразу тянется к самым дешёвым китайским камерам — мол, сойдёт и так. А потом эти же люди месяцами разгребают последствия короткого замыкания в выработке 450 метров. На самом деле тут нельзя экономить на трёх вещах: взрывозащите, стабильности передачи данных и ремонтопригодности. Если один из этих пунктов хромает, вся система превращается в груду металла через полгода.

Почему стандартные расценки не работают

Видел сметы, где бюджет на видеонаблюдение рассчитывали по принципу ?100 метров — 2 камеры?. В шахте такой подход не пройдёт. Возьмём участок погрузки угля: там нужны камеры с ИК-подсветкой, но не обычные, а с защитой от взрыва пыли. Такие как ИВК-10 или АКВ-3У. Их стоимость сразу в 2-3 раза выше офисных аналогов. При этом угол обзора должен быть не менее 90 градусов, иначе слепые зоны приходится перекрывать дополнительными устройствами — бюджет растёт как на дрожжах.

Кстати, про температурный режим. В некоторых стволах летом температура поднимается до +45°C, а зимой в вентиляционных каналах опускается до -25°C. Обычная электроника в таких условиях живёт от силы месяца три. Приходится либо брать оборудование с расширенным температурным диапазоном (что дороже), либо ставить термокожухи — а это ещё +15% к стоимости.

Самое неприятное — когда заказчик требует ?как у АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент?, но бюджет выделяет втрое меньше. Эта компания как раз делает ставку на кастомизацию — их подвесные системы проектируются под конкретную шахту. Если пытаться скопировать только часть решений, получится как в той истории с шахтой ?Западная?: поставили дешёвые аналоги, а через месяц пришлось менять всю проводку из-за пробоя изоляции.

Скрытые расходы, о которых не пишут в прайсах

Многие забывают про монтаж. В обычном помещении камеру можно повесить за два часа, в шахте на это уйдёт смена. Нужно учитывать: крепление к несущим конструкциям (часто это рельсовые пути или балки подвесных систем), прокладка кабеля в гофре с двойной изоляцией, установка защитных экранов от угольной пыли. Если брать усреднённо, монтаж одной точки обходится в 40-60% от стоимости самой камеры.

Ещё есть нюанс с энергопотреблением. В некоторых выработках напряжение плавает от 190 до 250В. Стабилизаторы для групп камер обходятся в 20-30 тысяч рублей за штуку. Без них оборудование выходит из строя during первого же скачка напряжения — проверено на практике в шахте ?Восточная-2?.

Отдельная статья — обслуживание. Раз в квартал нужно чистить оптику от угольной пыли, проверять соединения на герметичность. Если камеры установлены в зонах с высокой вибрацией (возле комбайнов или конвейеров), крепления требуют подтяжки каждые 2-3 месяца. Всё это время кто-то должен спускаться в шахту — считайте трудозатраты.

Опыт АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент: стоит ли переплачивать

Работал с их системами на объекте в Кузбассе. Первое что бросается в глаза — кабельные трассы интегрированы в подвесные конструкции. Это даёт двойную выгоду: не нужно отдельно крепить провода + снижается риск механических повреждений. Но такая система обходится на 25-30% дороже типовых решений.

Зато их камеры серии СТ-МВ выдерживают прямые удары кусками породы весом до 5 кг — тестировали случайно, при обрушении кровли в лаве. После этого случая заказчик отказался от экономии и заказал полный комплект на всю шахту. Кстати, их техподдержка реально работает 24/7 — в отличие от некоторых других поставщиков, где номер службы поддержки ведёт на автоответчик.

На сайте https://www.yysft.ru можно посчитать базовую конфигурацию, но для точного расчёта лучше запросить коммерческое предложение. Там учитывают такие мелочи как расстояние до диспетчерской (влияет на тип усилителей сигнала) и наличие в шахте метана (требует дополнительной сертификации оборудования).

Типичные ошибки при выборе конфигурации

Самая распространённая — ставить камеры только на основных транспортных путях. На деле 70% аварий происходит в слепых зонах: местах перегрузки, узких проходах, участках с ограниченной видимостью. Приходится потом докупать оборудование, а это дороже чем изначально продуманная схема.

Вторая ошибка — экономия на записи. Камеры с разрешением 720p в запылённой атмосфере превращаются в бесполезные коробки. Нужен минимум 1080p с запасом по битрейту — когда в объективе сплошная угольная пыль, только высокое разрешение позволяет разглядеть детали. Хороший пример: в шахте ?Северная? поставили камеры с ночной съёмкой но без регулировки диафрагмы — в итоге с утра, когда включается освещение, изображение засвечивается до полной нечитаемости.

Третье — игнорирование резервных каналов связи. Проводная сеть часто повреждается при проходческих работах. Радиоканал в глубине шахты работает с перебоями. Решение — комбинированная передача данных, но это сразу +40% к бюджету на коммутационное оборудование.

Перспективы и альтернативы

Сейчас тестируем систему с машинным зрением для автоматического обнаружения аномалий — например, когда в зоне видимости камеры появляется человек без СИЗ. Пока дорого (от 500 тыс. рублей за точку), но в перспективе может снизить количество несчастных случаев. Кстати, АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент как раз анонсировали подобную разработку в рамках своих НИОКР.

Из интересного — беспроводные камеры на аккумуляторах с подзарядкой от вентиляционных потоков. Технология сырая, но для временных участков может подойти. Правда, стоимость такого решения пока сопоставима с проводным аналогом, а надежность ниже.

В целом, если говорить о цене оборудования для видеонаблюдения в угольной шахте, то готовьтесь к цифрам от 300 тыс. рублей за минимальную конфигурацию на 5-6 камер. И это без учёта монтажа и сопутствующего оборудования. Все кто предлагает ?полный комплект за 150 тысяч? либо никогда не были в шахте, либо сознательно экономят на безопасности.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Взрывозащищенный и искробезопасный дисплей для шахт

Взрывозащищенный и искробезопасный дисплей для шахт -

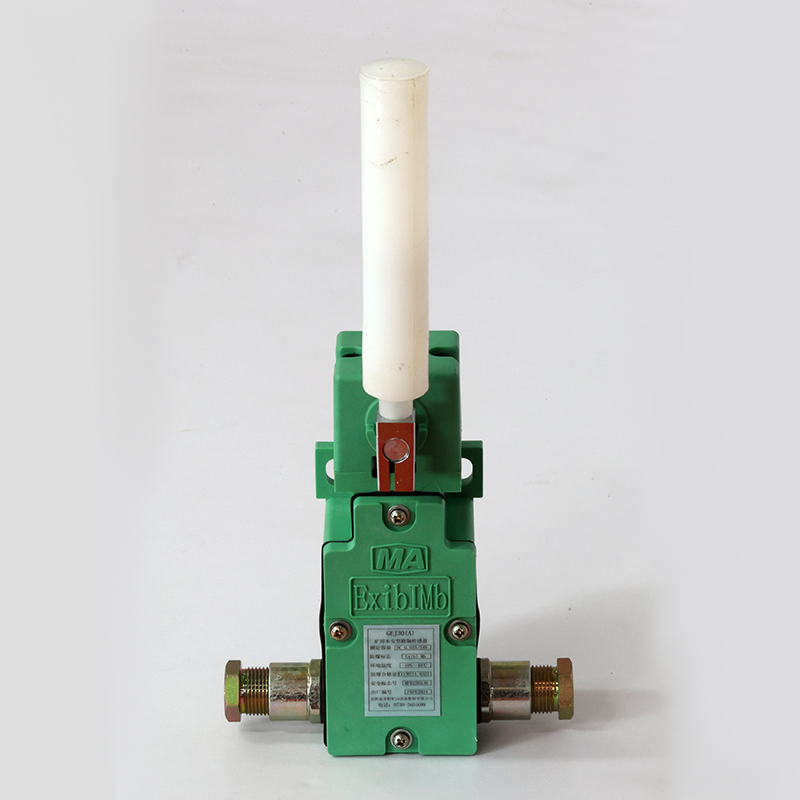

Искробезопасный датчик отклонения для горных работ

Искробезопасный датчик отклонения для горных работ -

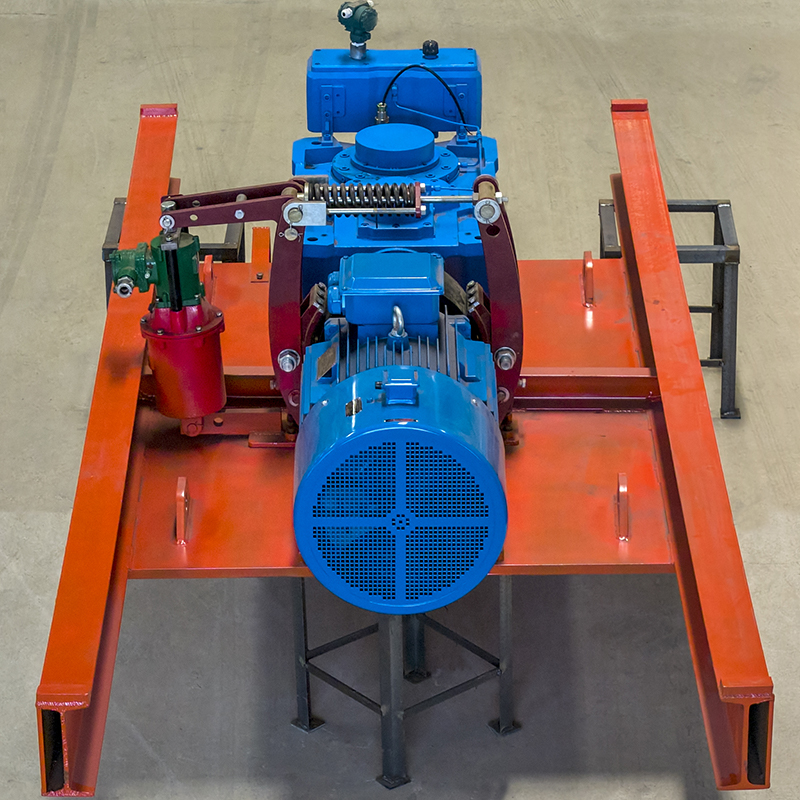

Подвесное транспортное устройство для шахт Носовая часть

Подвесное транспортное устройство для шахт Носовая часть -

Защита пассажиров на расстоянии

Защита пассажиров на расстоянии -

Подвесное транспортное устройство для шахт Хвостовая часть

Подвесное транспортное устройство для шахт Хвостовая часть -

Съемный тросовый подъемник

Съемный тросовый подъемник -

Кронштейн с тремя прижимными роликами

Кронштейн с тремя прижимными роликами -

Приводной вал

Приводной вал -

Искробезопасный аварийный выключатель для горных работ

Искробезопасный аварийный выключатель для горных работ -

Подвесное сиденье с мягким сиденьем

Подвесное сиденье с мягким сиденьем -

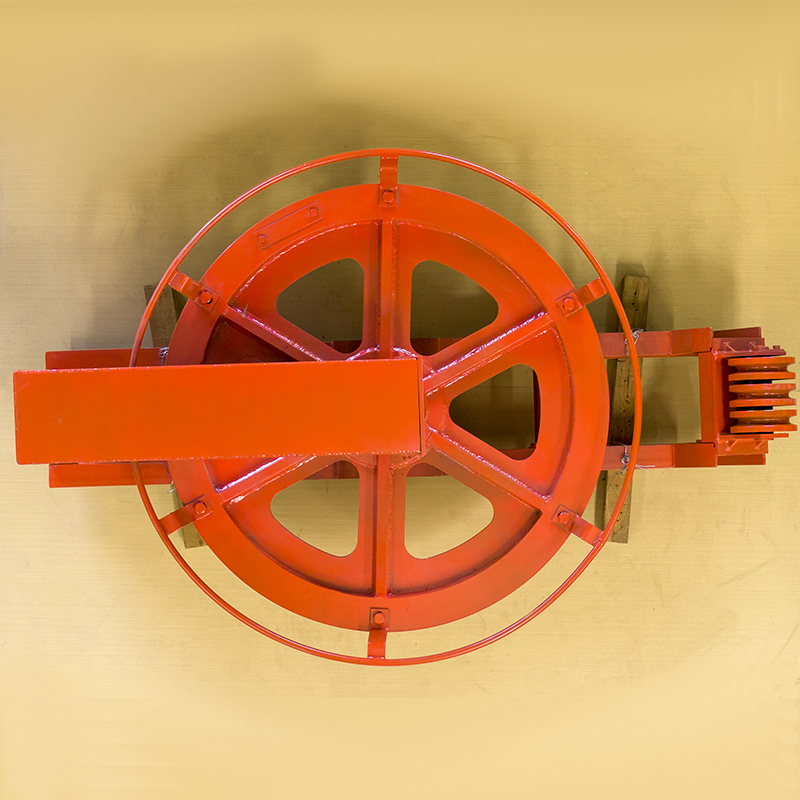

Ведущее колесо и хвостовое колесо

Ведущее колесо и хвостовое колесо -

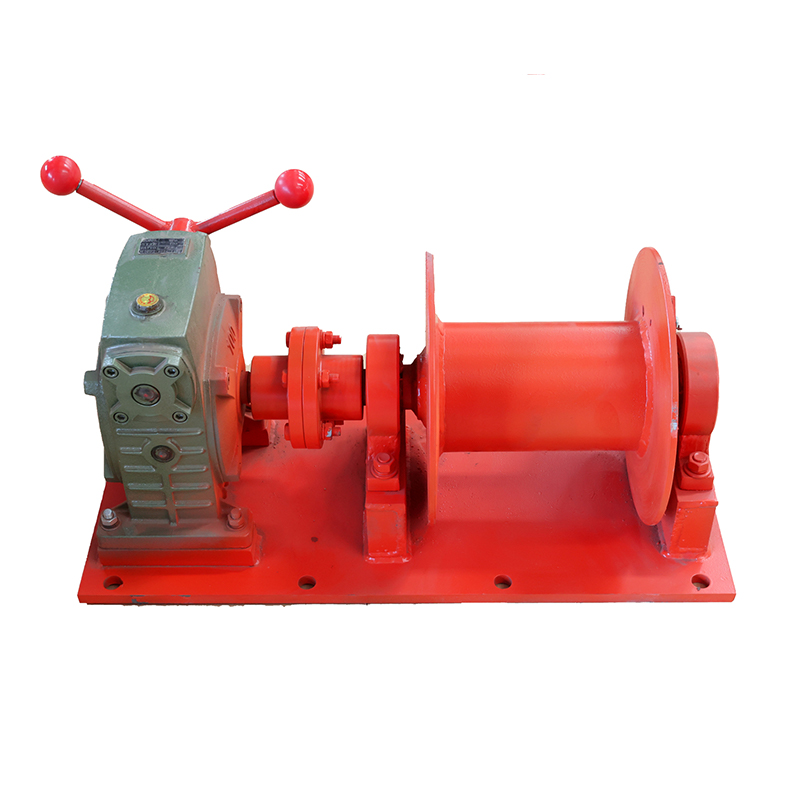

Натяжная лебёдка

Натяжная лебёдка

Связанный поиск

Связанный поиск- Превосходная защита пространства между пассажирами

- Поставщики блоков вкладышей

- Производители малых гидравлических станций

- Цены на датчики давления 3

- Oem 30 гидравлическая станция

- Цены на ручные гидравлические станции

- Знаменитые карданные шарниры

- Отличная взрывобезопасная и искробезопасная камера для шахты

- Знаменитый датчик скорости трансмиссии

- Интегрированная вешалка каната против падения из китая