Фабрика интегрированной подвески каната против падения

Когда слышишь про фабрику интегрированной подвески каната против падения, многие сразу представляют конвейер с готовыми модулями. Но на деле это скорее лаборатория, где каждый узел проходит через десятки рук и тестов. У нас в АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент, например, до сих пор спорят, стоит ли унифицировать крепления для всех типов шахт — лично я видел, как ?идеальный? узел ломался на глубине из-за разницы в температуре породы.

Конструкционные ловушки и как их обходить

В 2019 году мы поставили партию подвесок для рудника в Воркуте. Расчеты показывали, что стальные канаты выдержат нагрузку до 12 тонн, но на месте выяснилось: ледовые наросты в стволе увеличивают трение на стыках. Пришлось экстренно менять схему крепления — добавили компенсаторы продольного смещения, которые изначально сочли избыточными.

Кстати, о материалах. Часто заказчики требуют ?самую прочную сталь?, но забывают про усталостные деформации. Наш техотдел как-то разобрал отказ системы после 3 лет работы — микротрещины шли не по сварным швам, а по зонам термического влияния. Теперь при проектировании всегда закладываем циклы перегрузки с коэффициентом 1.8, даже если норматив требует 1.5.

Самое сложное — не расчёты, а монтаж в полевых условиях. Помню, на объекте в Норильске монтажники жаловались, что замки клинят при -50°. Оказалось, смазка густела не по ТУ — пришлось разрабатывать зимнюю серию с полимерными вставками. Такие нюансы в каталогах не пишут.

Реальные кейсы против теоритических выкладок

Вот вам пример с сайта https://www.yysft.ru — там указано, что мы делаем системы ?под ключ?. Но клиенты редко понимают, что это значит. Как-то раз пришлось переделывать анкерное крепление прямо в шахте, потому что геодезисты ошиблись с углом наклона ствола. Хорошо, что у нас в АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент есть выездные бригады с опытом нестандартных решений.

Ещё больная тема — совместимость с устаревшим оборудованием. В Кузбассе до сих пор работают копры 70-х годов, и когда мы ставим новую подвеску, возникают проблемы с резьбовыми соединениями. Приходится фрезеровать переходные пластины на месте — это тот случай, когда чертежи бессильны.

Кстати, про испытания. Мы как-то провели краш-тест системы с динамической нагрузкой — сбросили груз 8 тонн с высоты 2 метра. Теоретики обещали деформацию не более 4 см, но на практике лебедка сместилась на 6. Причина — не учли инерцию барабана. Теперь все протоколы тестов дополняем поправкой на ?мёртвый ход? механизмов.

Подводные камни сертификации

Многие думают, что получить сертификат на интегрированную подвеску каната — просто пройти проверку по ГОСТ. В реальности каждый регион имеет свои доптребования. В Якутии, например, требуют тесты на хладостойкость при -65°, хотя по федеральным нормативам достаточно -45°.

Мы в АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент даже завели отдельный журнал отклонений — там собраны все несоответствия между расчётными и реальными параметрами. Особенно проблемными оказались узлы крепления направляющих роликов — их ресурс в солёной среде снижается на 40% против лабораторных данных.

Последний скандал с надзорными органами был из-за маркировки. Оказалось, что бирки из оцинкованной стали в условиях шахтной влажности теряют читаемость через 6 месяцев. Перешли на лазерную гравировку — простое решение, но до него дошли только после трёх предписаний.

Эволюция материалов и отказов

С 2015 года мы трижды меняли поставщика тросовой стали. Последний инцидент — трещины в сердечнике каната после 2000 циклов нагрузки. Металлографы показали включения сульфидов, которые не выявляются при стандартном УЗК-контроле. Теперь закупаем сталь только с вакуумным переплавом.

Интересный случай был с полимерными амортизаторами. В теории они должны гасить колебания, но на глубине свыше 500 метров из-за давления начинается ползучесть материала. Пришлось разрабатывать гибридную конструкцию с пружинными блоками — такое решение не найдёшь в учебниках по механике.

Кстати, о трендах. Сейчас все увлеклись ?умными? датчиками износа, но на практике их показания часто искажаются из-за электромагнитных помех от горного оборудования. Мы пока остановились на механических индикаторах — старомодно, забезотказно.

Перспективы и тупиковые ветки

Сейчас экспериментируем с титановыми сплавами для крайних северных условий. Проблема не в стоимости, а в сварке — швы получаются хрупкими при переменных нагрузках. Возможно, придётся вернуться к кованым элементам, хотя это удорожает производство на 30%.

Ещё один тупик — попытка создать ?универсальную? подвеску для всех типов шахт. После двух лет испытаний пришли к выводу, что системы для угольных и рудных предприятий должны иметь разную архитектуру. Хотя маркетологи до сих пор настаивают на едином решении.

Если говорить о будущем, то главный вызов — не новые материалы, а кадры. Молодые инженеры приходят с идеальными знаниями CAD, но не понимают, как ведёт себя металл в запылённой среде при вибрации. Приходится воссоздавать на полигоне условия, которые не описать в техзадании.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Шахтные подкладки

Шахтные подкладки -

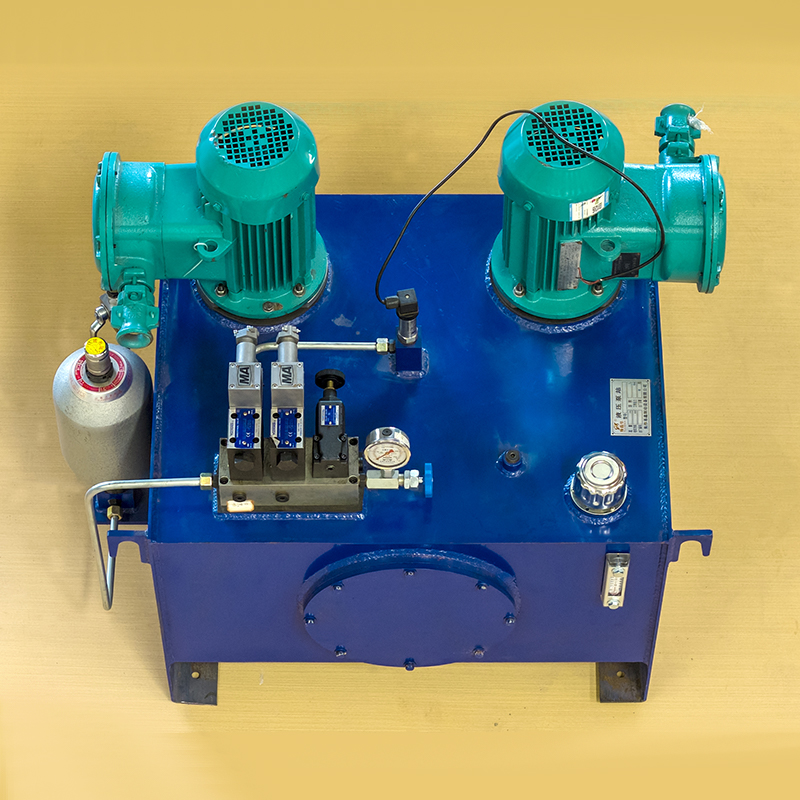

Гидравлическая станция

Гидравлическая станция -

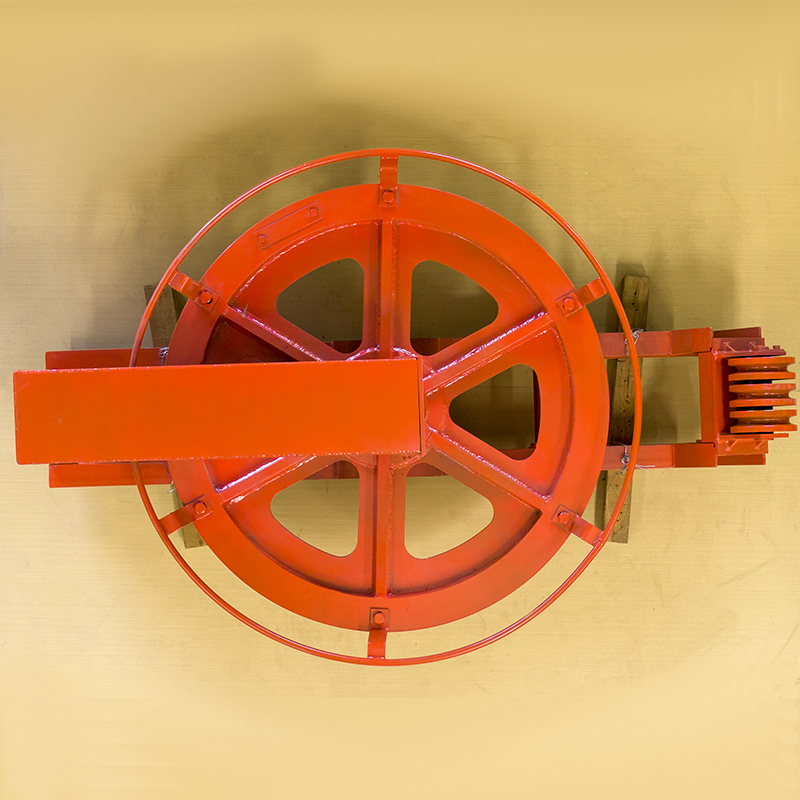

Ведущее колесо и хвостовое колесо

Ведущее колесо и хвостовое колесо -

Искробезопасный датчик температуры для горных работ

Искробезопасный датчик температуры для горных работ -

Интегрированный зажим с прямым и обратным крюком и черепицей

Интегрированный зажим с прямым и обратным крюком и черепицей -

Кронштейн с тремя прижимными роликами

Кронштейн с тремя прижимными роликами -

Грузовой натяжитель

Грузовой натяжитель -

Моноблочный кронштейн с защитой от схода каната

Моноблочный кронштейн с защитой от схода каната -

Фиксированный кронштейн подвески

Фиксированный кронштейн подвески -

Подвеска опорного колеса

Подвеска опорного колеса -

Подвесное транспортное устройство для шахт Хвостовая часть

Подвесное транспортное устройство для шахт Хвостовая часть -

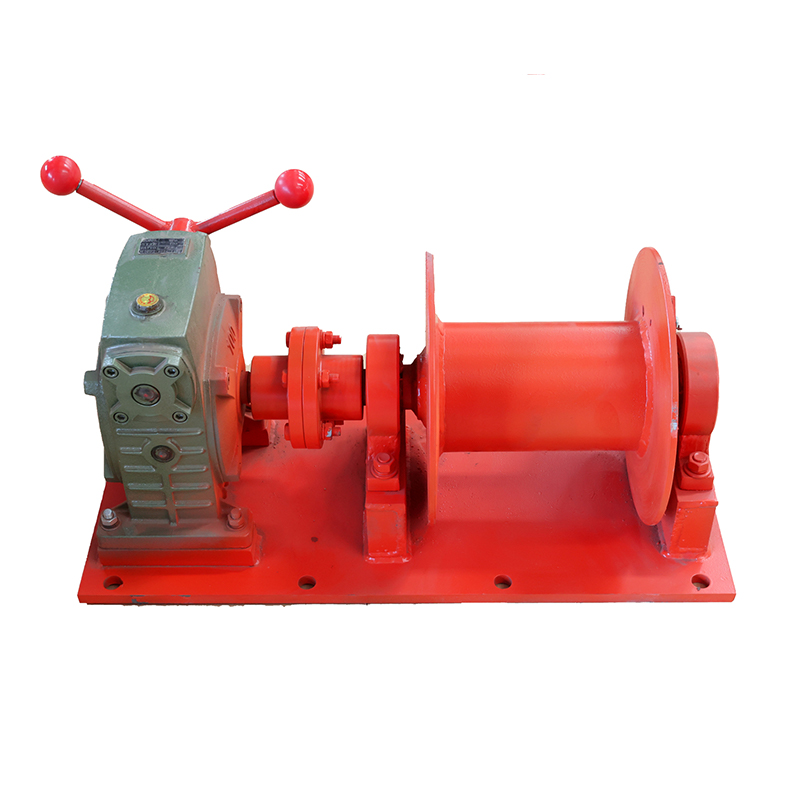

Гравитационный тросовый подъемник

Гравитационный тросовый подъемник

Связанный поиск

Связанный поиск- Поставщики двойных несущих элементов

- Колесные вкладыши из китая

- Производители датчиков скорости камаз

- Клапан датчика давления oem

- Цена защиты расстояния между пассажирами

- Производители систем защиты от несанкционированного доступа пассажиров

- Отличный стул из нержавеющей стали

- Покупка правых карданных валов в китае

- Гидравлические станции управления в китае

- Высококачественные гидравлические станции для станков