Установки для футеровки колес

Когда слышишь про установки для футеровки колес, первое, что приходит в голову — это громоздкие стапели с гидравликой, которые вечно подтекают. Но на деле всё оказалось тоньше. Многие ошибочно полагают, что главное — это усилие прессования, а на деле куда важнее точность позиционирования и температурный контроль резины. Вспоминается, как на одном из карьеров пытались адаптировать старую советскую установку под современные шины — результат был плачевным: резина отслаивалась после первых же рейсов.

Конструкционные особенности, которые не бросаются в глаза

Если брать конкретно наш опыт с установками для футеровки колес, то ключевым моментом стала система выравнивания обода. Раньше использовали механические домкраты, но это давало погрешность до 3 мм — для карьерной техники неприемлемо. Перешли на лазерное центрирование, хотя и пришлось повозиться с настройкой в полевых условиях. Помню, на объекте в Воркуте датчики запотевали при -40°C — пришлось разрабатывать локальный подогрев.

Отдельно стоит упомянуть про температурные режимы вулканизации. Многие производители указывают 'стандартные' 150-160°C, но для шин разной жесткости это не работает. Пришлось на практике выводить эмпирические зависимости: для мягких резин лучше идти по нарастающей с 140°C, а для карьерных — сразу давать 165°C, но с контролем давления.

Интересный момент с системой подачи компаунда. Сначала пробовали пневматику, но оказалось, что при перепадах давления возникают пустоты в слое. Перешли на шнековые питатели — неожиданно помог опыт из пищевой промышленности, где такие системы используются для вязких сред. Правда, пришлось модернизировать под антикоррозийное покрытие.

Практические кейсы и типичные ошибки монтажа

На комбинате 'Уралкалий' был показательный случай: установка футеровки колес выходила из строя каждые 2-3 месяца. При детальном разборе оказалось, что вибрация от соседнего дробильного оборудования вызывала микросдвиги в креплениях. Решили через демпфирующие прокладки — простейшее решение, которое почему-то не прописано в инструкциях.

Частая ошибка — экономия на подготовке поверхности. Видел, как на некоторых предприятиях пренебрегают пескоструйной обработкой, ограничиваясь механической зачисткой. Результат — адгезия не превышает 70% от нормы. При этом важно не переусердствовать: слишком шероховатая поверхность (выше Rz 40) тоже вредна — резина 'не успевает' заполнить микрополости.

Ещё из практики: никогда не используйте универсальные отвердители для разных типов резины. Был инцидент на разрезе в Кузбассе, когда из-за этого произошло расслоение при нагрузке всего в 60% от расчетной. Теперь всегда требуем сертификаты совместимости от производителя.

Связь с подвесными транспортными системами

Когда мы начали сотрудничать с АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент, сначала не видели прямой связи между установками для футеровки колес и их основным профилем — подвесными транспортными системами. Но оказалось, что многие принципы позиционирования груза в пространстве пересекаются. Их опыт с системами балансировки тележек помог нам доработать узлы центрирования.

На их сайте https://www.yysft.ru есть интересные наработки по динамическому мониторингу нагрузок — мы адаптировали это для контроля давления при вулканизации. Кстати, их подход к послепродажному обслуживанию тоже стоит перенимать: они ведут базы данных по каждому объекту, что позволяет прогнозировать износ.

Особенно ценным оказался их метод диагностики узлов крепления — применили его для контроля состояния рамы установки. Теперь раз в квартал делаем замеры на предмет усталостных деформаций — пока ни одного внезапного отказа.

Нюансы работы с разными типами резин

С износостойкими резинами типа Trelleborg проблем меньше — они достаточно стабильны по параметрам. А вот с отечественными марками Ир-142 или 2951 постоянно приходится подстраиваться. Заметил, что у них плавает содержание сажи — до 15%, что критично для времени полимеризации.

Текучесть резиновой смеси — отдельная головная боль. При низких температурах (ниже +5°C) даже качественные составы ведут себя непредсказуемо. Пришлось разработать систему предварительного подогрева в бункере — простейшие ТЭНы на 2 кВт решают 80% проблем.

Интересное наблюдение: резины с высоким содержанием натурального каучука лучше всего работают при относительной влажности 40-60%. Если в цехе суше — появляются микротрещины, если влажнее — страдает адгезия. Пришлось даже устанавливать локальные увлажнители в зоне подготовки.

Эволюция технологий и что ждать дальше

Если лет пять назад главным трендом была автоматизация, сейчас смещаемся в сторону предиктивной аналитики. На новых установках ставим датчики вибрации на опорные узлы — по спектральному анализу можно предсказать износ подшипников за 200-300 часов до выхода из строя.

Постепенно уходим от термопар к пирометрам бесконтактного типа — меньше проблем с калибровкой. Правда, пришлось повышать квалификацию операторов: некоторые до сих пор пытаются 'пощупать' температуру рукой.

Следующий шаг — интеграция с системами АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент для создания единой базы данных по всему ЖЦ покрытия. Уже тестируем обмен данными между их диагностическими комплексами и нашими установками — пока сыровато, но перспективно.

Из последних наработок — программный модуль расчета остаточного ресурса футеровки на основе данных о нагрузках. Пока точность около 80%, но даже это уже экономит до 15% на внеплановых ремонтах.

Мелочи, которые решают всё

Никогда не экономьте на фиксирующих составах для оснастки. Видел случаи, когда из-за дешевого герметика происходил перекос в 1-2 градуса — и вся футеровка шла браком. Лучше брать специализированные составы вроде Loctite 638 — дороже, но надежнее.

Регулярная проблема — неправильное хранение резиновых смесей. Даже на крупных предприятиях часто нарушают температурный режим. Идеально +15...+25°C, но видел склады, где летом бывает и +40°C — после этого резина теряет до 30% эластичности.

Важный момент: всегда оставляйте технологический запас по толщине в 2-3 мм. Некоторые технологи пытаются сэкономить материал, но при неравномерном износе это приводит к локальным пробоям. Проверено на горнорудной технике — экономия в 5% на материале оборачивается 50% потерей по сроку службы.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Фиксированный кронштейн подвески

Фиксированный кронштейн подвески -

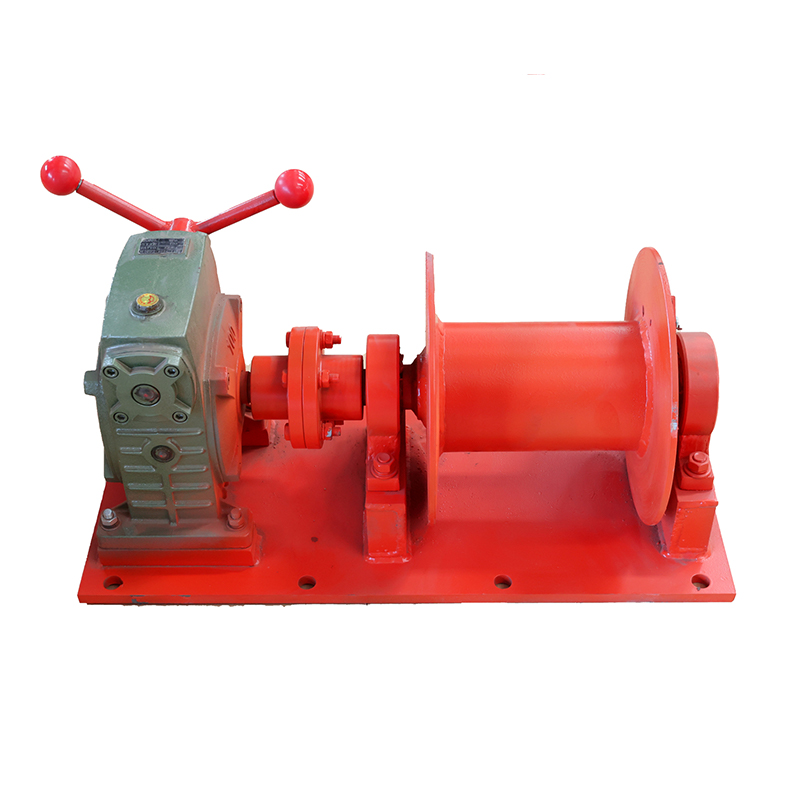

Гравитационный тросовый подъемник

Гравитационный тросовый подъемник -

Ведущее колесо и хвостовое колесо

Ведущее колесо и хвостовое колесо -

Двойное опорное колесо

Двойное опорное колесо -

Искробезопасный датчик давления для горных работ

Искробезопасный датчик давления для горных работ -

Одиночное опорное колесо

Одиночное опорное колесо -

Взрывозащищенная и искробезопасная камера для шахт

Взрывозащищенная и искробезопасная камера для шахт -

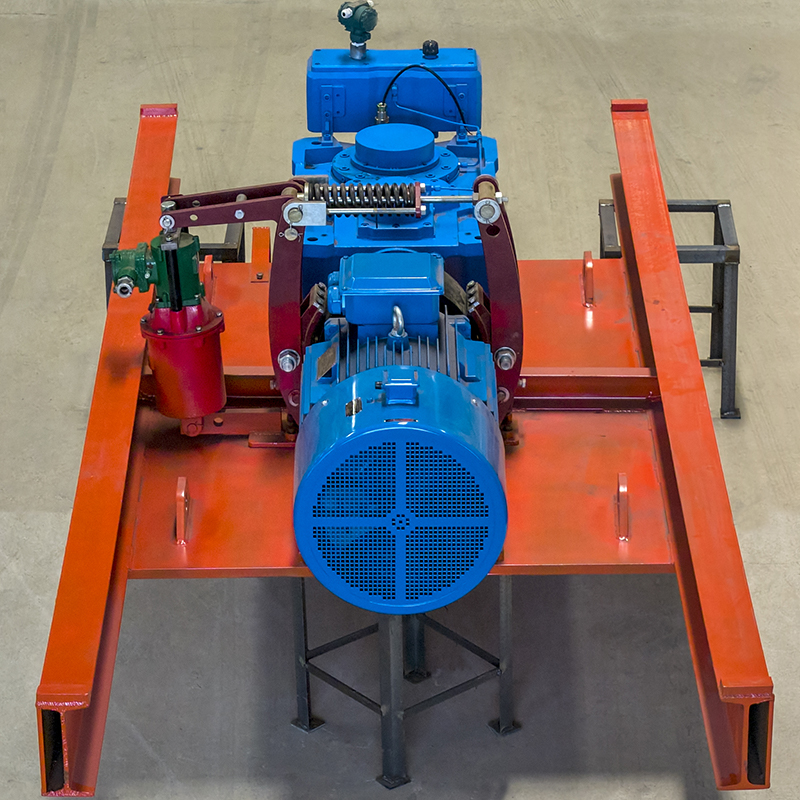

Подвижный тросовый подъемник

Подвижный тросовый подъемник -

Кронштейн с тремя прижимными роликами

Кронштейн с тремя прижимными роликами -

Шахтные подкладки

Шахтные подкладки -

Взрывозащищенный и искробезопасный шкаф управления и пульт управления PLC для горнодобывающей промышленности

Взрывозащищенный и искробезопасный шкаф управления и пульт управления PLC для горнодобывающей промышленности -

Искробезопасный датчик скорости вращения для горных работ

Искробезопасный датчик скорости вращения для горных работ

Связанный поиск

Связанный поиск- Цены на датчики скорости валов

- Производители карданных валов renault

- Отличная гидравлическая станция мощность

- Отличный датчик скорости для покупки

- Типы гидравлических станций в китае

- Цена мобильной гидравлической станции

- Цены на ручные гидравлические насосные станции

- Фиксированная вешалка из китая

- Установка для датчика давления топлива

- Цена гравитационного канатного подвеса