Установки для малых гидравлических станций

Когда говорят про малые гидростанции, часто представляют что-то вроде уменьшенной копии больших объектов – и это первая ошибка. На деле здесь своя специфика: не просто масштабирование, а совершенно иная логика проектирования, особенно в части установки для малых гидравлических станций. Заметил, что многие недооценивают необходимость адаптации к локальным условиям – не только к расходу воды, но и к доступности обслуживания, сезонным колебаниям.

Опыт внедрения и типичные просчеты

В прошлом году работали над проектом в Карелии – заказчик хотел использовать стандартную турбину на 50 кВт, но при детальном анализе выяснилось, что перепады уровня в межсезонье достигают 40%. Пришлось пересматривать всю схему, добавлять регулируемый водозабор. Кстати, именно в таких ситуациях проявляется разница между теоретическими расчетами и реальной эксплуатацией.

Часто сталкиваюсь с тем, что проектировщики экономят на системах очистки – мол, малый объект, нечего бояться мусора. А потом лопасти турбин забиваются ветками уже после первого паводка. Приходится останавливать станцию, чистить вручную – теряются дни генерации. Вывод: даже для малых мощностей нужна продуманная система фильтрации, причем с учетом местной растительности.

Еще один момент – автоматизация. Не всегда оправдано ставить полноценную SCADA-систему для объекта на 100 кВт. Иногда достаточно локальной панели управления с базовыми функциями мониторинга. Но здесь важно не перемудрить – видел случаи, когда пытались удешевить решение за счет критически важных датчиков давления и расхода. В итоге оборудование работало вслепую, что приводило к поломкам.

Оборудование и адаптация под российские условия

Если говорить о конкретных производителях, то в последнее время часто обращаем внимание на решения от АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент. У них интересный подход к модульным конструкциям – можно собрать установку практически под любой перепад и расход. Недавно изучали их разработки для малых рек – привлекло то, что они предлагают готовые блоки с уже настроенной гидравликой.

Кстати, на сайте https://www.yysft.ru есть подробные технические спецификации – редкость, когда производитель так открыто публикует данные по производительности в разных режимах. Это упрощает предварительные расчеты. Хотя в живом проекте всегда находятся нюансы, которые не отражены в документации – например, как поведет себя оборудование при длительных низких температурах.

Из практики: их подвесные системы хорошо показывают себя на малых перепадах – от 3 до 15 метров. Но при этом важно правильно рассчитать потери на трение – особенно для длинных напорных трубопроводов. Один раз чуть не совершили ошибку, планируя установку на склоне с углом менее 10 градусов – пришлось пересматривать схему размещения.

Монтажные особенности и 'подводные камни'

С монтажом установки для малых гидравлических станций всегда сложнее, чем кажется на бумаге. Особенно фундаменты – в удаленных районах часто нет возможности использовать тяжелую технику. Приходится применять сборные конструкции или устраивать бетонирование в несколько этапов. Помню случай на Алтае, когда из-за недоступности места пришлось вертолетом доставлять компактные бетонные блоки – дорого, но другого выхода не было.

Еще одна проблема – согласования. Хотя малые ГЭС формально проще в оформлении, чем крупные, но с водными объектами всегда много нюансов. Как-то полгода ждали разрешение на установку водозабора – оказалось, что в этом месте нерестилище редкой рыбы. Теперь всегда на первом этапе проверяем ихтиологическую ситуацию.

Электрическая часть – отдельная история. Часто забывают, что даже для малой генерации нужно соответствовать требованиям к качеству электроэнергии. Стабилизация частоты и напряжения – не роскошь, а необходимость, особенно если станция работает в изолированную сеть. Приходится дополнительно ставить системы управления возбуждением – это увеличивает стоимость, но без этого нельзя.

Экономика малой гидроэнергетики

Многие заказчики ошибаются в расчете окупаемости – учитывают только стоимость оборудования, забывая про инфраструктуру. Подъездные пути, ЛЭП, связь – иногда эти затраты составляют до 40% от общего бюджета. Особенно в труднодоступных районах, где как раз чаще всего и строят малые ГЭС.

Срок службы – тоже важный момент. Качественное оборудование должно работать 25-30 лет без капитального ремонта. Но видел установки, которые уже через 5 лет требовали замены лопаток турбины – экономия на материалах дает о себе знать. Поэтому сейчас всегда советую не экономить на качестве гидравлической части – ремонт обойдется дороже.

Интересно, что АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент в своей концепции делает акцент на ремонтопригодности – узлы спроектированы так, чтобы заменять их без демонтажа всей конструкции. Это действительно важно для удаленных объектов, где каждый день простоя – прямые убытки.

Перспективы и ограничения технологии

С развитием материалов появляются новые возможности – композитные лопатки, полимерные покрытия. Но не все новшества приживаются – например, пытались использовать керамические уплотнения, но они оказались слишком хрупкими для российских условий с плавающим мусором в воде.

Автоматизация продолжает развиваться – сейчас уже есть системы, которые могут дистанционно управлять несколькими малыми ГЭС с одного пульта. Но здесь встает вопрос надежности каналов связи – в горах со спутниковой связью бывают перебои. Приходится дублировать управление локальными контроллерами.

Думаю, будущее за гибридными решениями – когда малая ГЭС работает в связке с солнечными панелями или ветрогенераторами. Это позволяет сгладить сезонные колебания. Но здесь нужна более сложная система управления – обычные инверторы не всегда справляются с согласованием разных источников генерации.

Заключительные соображения

В целом, установки для малых гидравлических станций – перспективное направление, но требующее глубокого понимания местных условий. Не бывает двух одинаковых проектов – каждый объект уникален и требует индивидуального подхода.

Главное – не повторять чужих ошибок и тщательно анализировать опыт предыдущих реализаций. Именно поэтому так ценятся производители, которые не просто продают оборудование, а сопровождают проект на всех этапах – от изысканий до пусконаладки.

Если вернуться к началу – малая гидроэнергетика это не про уменьшенные копии, а про совершенно другую философию проектирования. И те, кто это понимает, добиваются лучших результатов при меньших затратах. Остальным же приходится учиться на собственных ошибках – что, признаться, дорого обходится.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Моноблочный кронштейн с защитой от схода каната

Моноблочный кронштейн с защитой от схода каната -

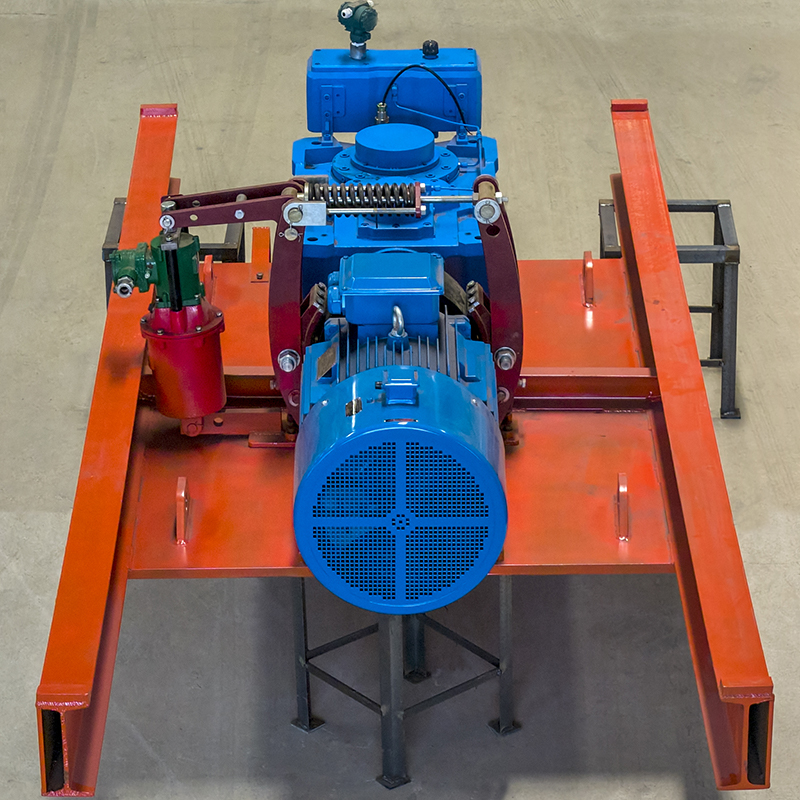

Приводной вал

Приводной вал -

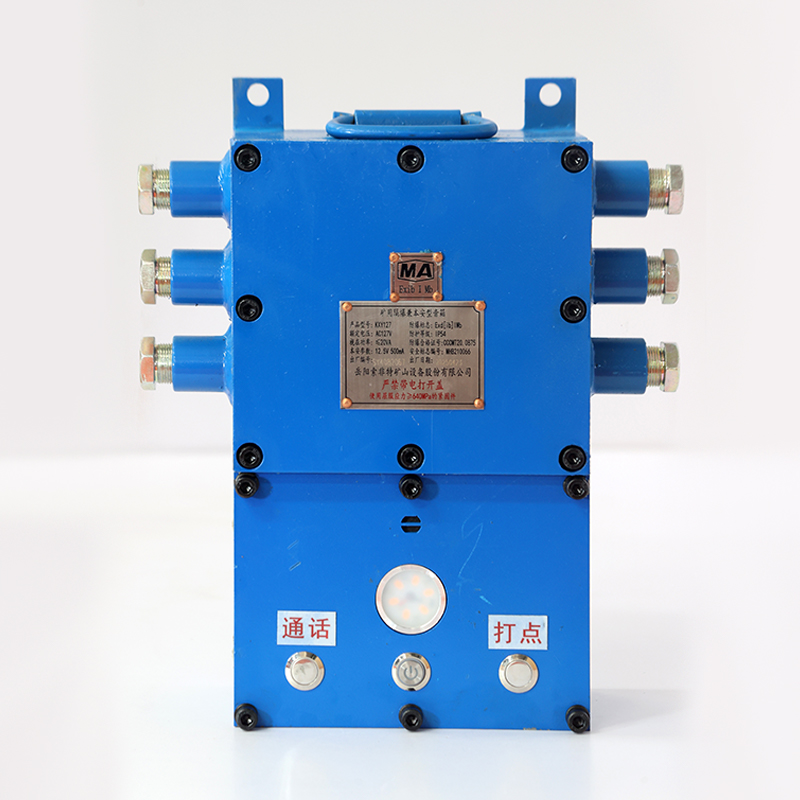

Взрывозащищенная и искробезопасная камера для шахт

Взрывозащищенная и искробезопасная камера для шахт -

Фиксированный кронштейн подвески

Фиксированный кронштейн подвески -

Взрывозащищенный и искробезопасный громкоговоритель для горных работ

Взрывозащищенный и искробезопасный громкоговоритель для горных работ -

Подвесное транспортное устройство для шахт Носовая часть

Подвесное транспортное устройство для шахт Носовая часть -

Взрывозащищенный и искробезопасный дисплей для шахт

Взрывозащищенный и искробезопасный дисплей для шахт -

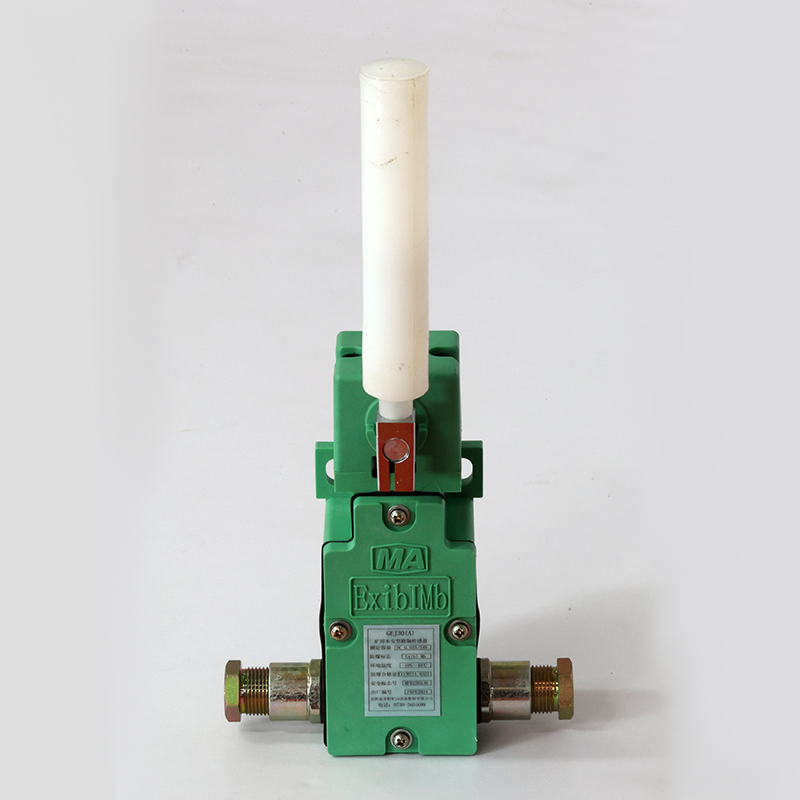

Искробезопасный датчик температуры для горных работ

Искробезопасный датчик температуры для горных работ -

Шахтные подкладки

Шахтные подкладки -

Подвесное сиденье из нержавеющей стали

Подвесное сиденье из нержавеющей стали -

Видео наблюдение промышленный компьютер

Видео наблюдение промышленный компьютер -

Регулируемый кронштейн подвески

Регулируемый кронштейн подвески

Связанный поиск

Связанный поиск- Ведущий съемный канатный грейфер с большим уклоном

- 1.6 основные страны-покупатели датчиков давления

- Знаменитые ручные гидравлические станции

- Датчик давления воздуха oem

- Производители датчиков скорости 2110

- Знаменитая шахта взрывозащищенная и искробезопасная камера

- Высококачественные дизельные гидравлические станции

- Цена датчика скорости 3

- Подъемный стул из китая

- Отличный датчик скорости с дисплеем