Установки для датчиков давления

Вот смотрю на запрос ?установки для датчиков давления? — и сразу вспоминается, как лет десять назад многие коллеги считали, что главное купить ?умный? датчик, а монтаж это уже мелочи. Сейчас-то понимаешь: именно в установке кроется 80% проблем с точностью и отказоустойчивостью. Особенно в наших подвесных системах, где вибрация, перепады температур и динамические нагрузки превращают неграмотный монтаж в постоянную головную боль.

Почему стандартные схемы монтажа не всегда работают

Возьмем типичный случай: ставим датчик на гидравлику подвесной тележки. По паспорту — подключил, затянул, запустил. А на практике после двух недель работы начинается: то показания плавают, то вообще обнуляется. Разбираем — а там в резьбовом соединении накопилась мельчайшая стружка от вибраций. Казалось бы, фильтр стоит! Но при монтаже забыли, что подводящая линия должна иметь легкий уклон к датчику, и в зоне соединения образовался карман для взвеси.

Или температурные деформации. В цеху +25°C, смонтировали идеально по уровню. А ночью температура падает до +5 — и корпус датчика ?играет? на несколько миллиметров. Если крепление жесткое, появляются микротрещины в подводящих трубках. Мы в АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент после серии таких случаев вообще отказались от штатных кронштейнов — теперь проектируем крепеж с компенсационными зазорами.

Самое коварное — электромагнитные наводки. Один раз три месяца искали причину скачков давления в системе тельфера. Оказалось, кабель датчика проложили в 20 см от силового кабеля частотного преобразователя. Причем проблема проявлялась только при работе на 35-40 Гц. Теперь всегда делаем отдельные кабельные трассы для измерительных цепей — даже если проект этого не предусматривает.

Особенности монтажа в условиях вибрации

С подвесным транспортом всегда есть низкочастотные колебания 2-5 Гц — их не устранить, можно только компенсировать. Раньше ставили демпферы между датчиком и конструкцией. Помогало, но не всегда: при резких стартах возникали резонансные явления. Сейчас используем комбинированное крепление — эластичные прокладки плюс динамические гасители. Кстати, на сайте https://www.yysft.ru есть технические заметки по этому поводу — мы там как раз делимся такими наработками.

Запомнился монтаж на мостовом кране в Сибири. При -40°C стандартные виброизоляторы дубели и трескались. Пришлось разрабатывать узел крепления с подогревом — не пассивную теплоизоляцию, а именно активный подогрев до -10°C. Да, сложнее и дороже, но за три года — ни одного отказа. Иногда лучше сразу переплатить, чем потом каждый месяц останавливать производство.

Еще важный момент — ориентация датчика при вибрациях. Если чувствительный элемент расположен параллельно вектору колебаний, погрешность может достигать 12-15%. Мы всегда проводим тестовый запуск системы без нагрузки и с помощью портативного виброметра определяем оптимальное положение. Да, это лишние два часа работы, но зато потом не переделывать.

Нюансы подключения импульсных линий

Импульсные трубки — это отдельная история. Многие до сих пор используют стальные трубки — мол, надежно. Но в подвесных системах, где постоянные микросмещения, они работают на излом. Перешли на гибкие подводы с тефлоновой оплеткой — ресурс увеличился втрое. Правда, пришлось решать проблему с электростатикой — но это уже мелочи по сравнению с заменой лопнувших стальных трубок каждые полгода.

Диаметр импульсных линий тоже важен. Слишком малый — забиваются частицами, слишком большой — увеличивается время отклика. Для большинства наших систем золотой серединой оказался диаметр 8-10 мм. Хотя для высокоскоростных процессов пришлось уменьшать до 6 мм, но там стоят дополнительные фильтры тонкой очистки.

Самая неприятная ошибка — когда монтажники выводят импульсные линии в самую верхнюю точку системы. Образуется воздушная пробка, которая искажает показания на 20-30%. Теперь в каждом проекте указываем конкретные точки врезки и углы наклона. И обязательно проводим обучение — просто нарисовать на схеме недостаточно.

Калибровка в полевых условиях

Заводская калибровка — это хорошо, но после монтажа всегда нужна дополнительная подстройка. Раньше использовали переносные калибраторы — точность высокая, но процесс долгий. Сейчас разработали методику с эталонными датчиками, которые временно устанавливаются рядом с рабочими. За 15-20 минут получаем сравнительные характеристики — и корректируем только те датчики, где расхождение превышает 3%.

Интересный случай был на обогатительной фабрике: после монтажа все датчики показывали завышенное давление. Оказалось, виновата высота над уровнем моря — 1800 метров. Пришлось вносить поправку на атмосферное давление, хотя по проекту этого не требовалось. Теперь всегда уточняем географические условия объекта.

Еще важно учитывать время выхода на режим. Некоторые думают, что сразу после включения можно калибровать. На самом деле нужно минимум 2-3 часа работы системы — чтобы температуры стабилизировались, уплотнения притерлись. Иначе через неделю показания уплывут на 5-7%.

Типичные ошибки при выборе мест установки

Самое проблемное место — зоны с турбулентными потоками. Ставить датчик сразу после задвижки или поворота трубопровода — гарантированно получить некорректные показания. Минимальное расстояние должно быть 5-7 диаметров трубопровода. Хотя в условиях ограниченного пространства подвесных систем это не всегда выполнимо — тогда ставим выпрямители потока.

Температурные зоны — отдельная головная боль. Один раз поставили датчик в метре от нагревательного элемента — и три месяца не могли понять, почему давление растет при отключении гидравлики. Оказалось, солнечные лучи через окно нагревали корпус, жидкость в импульсной линии расширялась. Теперь всегда анализируем не только технологические, но и природные тепловые воздействия.

Доступность для обслуживания — кажется очевидным, но постоянно забывается. Поставили датчик в идеальном с технической точки зрения месте — а чтобы его проверить, нужно разбирать полконструкции. Приходится искать компромисс между точностью измерений и возможностью быстрого доступа.

Перспективные решения от производителей

Сейчас многие переходят на беспроводные датчики — это удобно с точки зрения монтажа. Но в условиях металлических конструкций подвесных систем возникают проблемы с передачей сигнала. Мы тестировали несколько систем — пока надежнее всего работают комбинированные решения: беспроводная передача плюс резервный кабель.

Интересное направление — датчики с встроенной диагностикой. Они сами отслеживают параметры монтажа: вибрацию, температуру, электромагнитные помехи. Дороже, но зато сразу видишь, где проблема. В АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент мы как раз рассматриваем внедрение таких систем на новых проектах — особенно для ответственных узлов.

Постепенно появляются самокалибрующиеся модели — пока дорогие, но для сложных условий могут быть оправданы. Главное — не гнаться за новинками, а оценивать их применимость именно в ваших условиях. Иногда простая механическая доработка стандартного датчика дает лучший результат, чем дорогая ?умная? система.

Выводы, которые стоило бы сделать раньше

Сейчас понимаешь: идеальной методики установки датчиков давления не существует. Каждый объект — это новый набор условий и ограничений. Главное — не слепо следовать инструкциям, а понимать физику процессов. И всегда иметь запасной вариант на случай, если выбранная схема не сработает.

Накопившийся опыт показывает — 70% проблем с датчиками решаются на этапе проектирования монтажа. Поэтому сейчас мы в Юэян Суофейт всегда проводим предмонтажный анализ условий эксплуатации. Да, это увеличивает сроки подготовки, зато сокращает количество аварийных остановок.

В конечном счете, надежность установки датчиков давления определяет не столько качество оборудования, сколько грамотность его интеграции в систему. И этот опыт не купишь — он нарабатывается годами проб и ошибок. Жаль, что в свое время никто не предупредил, насколько это важный этап.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Взрывозащищенная и искробезопасная камера для шахт

Взрывозащищенная и искробезопасная камера для шахт -

Цилиндрический кронштейн с 360° регулировкой

Цилиндрический кронштейн с 360° регулировкой -

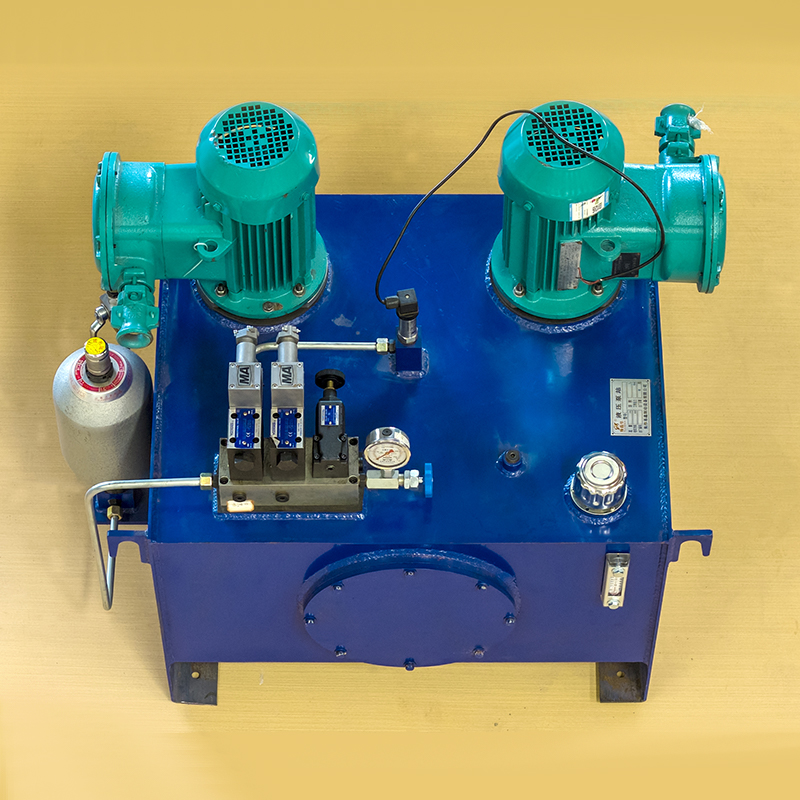

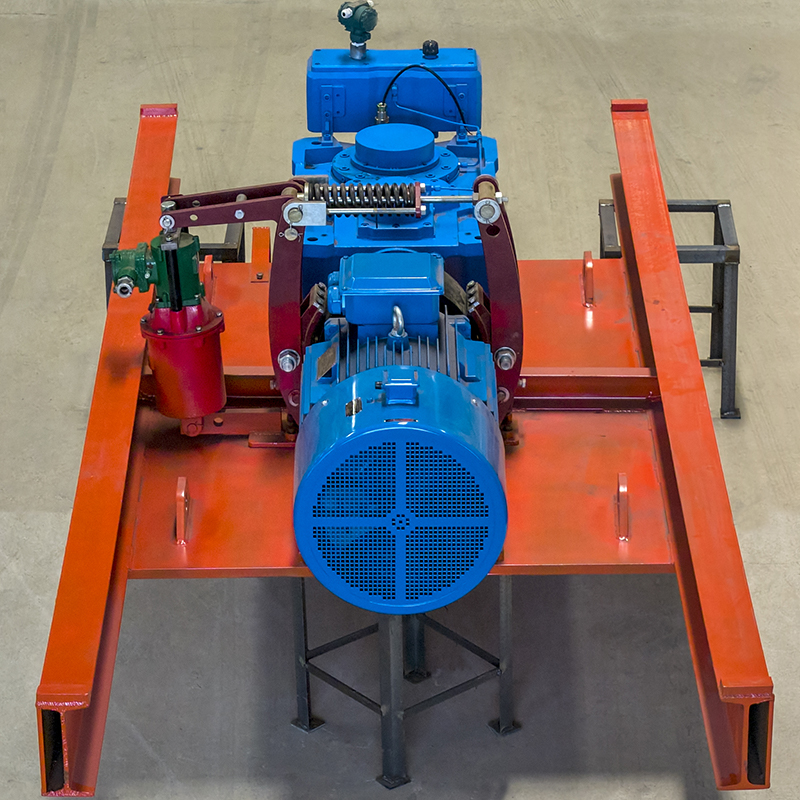

Гидравлическая станция

Гидравлическая станция -

Подвесное транспортное устройство для шахт Носовая часть

Подвесное транспортное устройство для шахт Носовая часть -

Искробезопасный датчик давления для горных работ

Искробезопасный датчик давления для горных работ -

Фиксированный тросовый подъемник

Фиксированный тросовый подъемник -

Взрывозащищенный и искробезопасный дисплей для шахт

Взрывозащищенный и искробезопасный дисплей для шахт -

Одиночное опорное колесо

Одиночное опорное колесо -

Интегрированный зажим с прямым и обратным крюком и черепицей

Интегрированный зажим с прямым и обратным крюком и черепицей -

Полуподвесное кресло

Полуподвесное кресло -

Ведущее колесо и хвостовое колесо

Ведущее колесо и хвостовое колесо -

Взрывозащищенный и искробезопасный шкаф управления и пульт управления PLC для горнодобывающей промышленности

Взрывозащищенный и искробезопасный шкаф управления и пульт управления PLC для горнодобывающей промышленности

Связанный поиск

Связанный поиск- Ведущий покупатель внутренних приводных валов

- Знаменитый подвес для колес с тройным давлением

- Характеристики гидравлической станции excellent

- Приобретенный правый приводной вал oem

- Ведущие датчики скорости спидометра

- Ведущий покупатель бензиновых гидравлических станций

- Датчик скорости китай 2110

- Ведущие покупатели карданных валов

- Ведущий фиксированный канатный захват накладной ездок устройство

- Завод по производству съемного канатоукладчика с большим уклоном