Установки для гидравлических насосных станций с электрическим приводом

Если честно, когда слышишь про установки для гидравлических насосных станций с электрическим приводом, первое, что приходит в голову — это какая-то готовая сборка с мотором и насосом в сборе. Но на деле всё сложнее. Часто заказчики думают, что это просто ?поставил и забыл?, а потом удивляются, почему на третьей смене подшипники начинают выть. Я сам лет пять назад на одном из угольных разрезов в Кемерово видел, как такие установки ставили прямо под открытым небом, без кожухов — через полгода пришлось менять половину электродвигателей из-за влаги и пыли. Это не просто ?насос качает?, тут и защита, и охлаждение, и адаптация к конкретной среде — будь то шахта или карьер.

Что на самом деле скрывается за этими установками

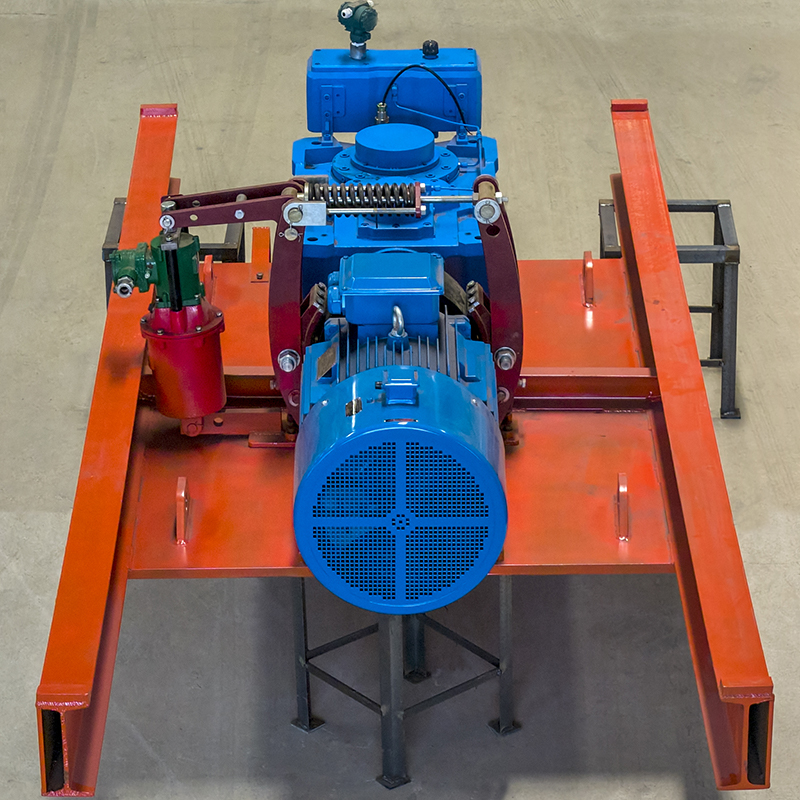

Когда мы говорим про установки для гидравлических насосных станций с электрическим приводом, важно понимать, что электрический привод — это не просто ?включил в розетку?. Речь идёт о расчётах по пусковым токам, подборе частотных преобразователей, чтобы не рвало трубопроводы при старте. У нас на одном из проектов для АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент как раз была такая история — заказчик хотел сэкономить на преобразователе, поставили простой пускатель. В итоге за полгода три раза меняли муфты из-за ударных нагрузок. Пришлось переделывать, ставить мягкий пуск, и только тогда всё устаканилось.

Кстати, про АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент — они хоть и специализируются на подвесных транспортных системах, но их подход к проектированию меня впечатлил. Они не просто ?делают железки?, а считают нагрузки, тестируют на стендах. Как-то раз я видел их отчёт по испытаниям подвесной системы в условиях вибрации — так там каждый болт был просчитан. Это тот редкий случай, когда научно-исследовательские работы не просто для галочки.

И ещё момент: часто забывают про температурный режим. Летом в закрытом помещении насосной температура подскакивает до 50 градусов, и если двигатель не рассчитан на такое — пиши пропало. Один раз видел, как на алюминиевом заводе двигатель просто ?поплыл? из-за перегрева. Пришлось ставить дополнительное охлаждение с выносными радиаторами. Так что электрический привод — это не только про КПД, но и про то, как он поведёт себя в реальных условиях, а не в идеальных расчётах на бумаге.

Ошибки монтажа, которые дорого обходятся

Самая частая ошибка — это когда монтажники ставят установку ?как попало?, без выверенных фундаментов. Помню, на строительстве тоннеля в Сибири поставили насосную станцию на временные опоры, мол, ?потом перенесём?. В итоге вибрация за полгода разболтала крепления, и насос начал смещаться — сальники потекли, пришлось останавливать работу на неделю. А всё потому, что сэкономили на анкерных болтах и виброизоляции.

Ещё один момент — это кабельные вводы. Казалось бы, мелочь, но если негерметично — влага попадает в клеммную коробку, и вот тебе короткое замыкание. У нас был случай на дробильной фабрике, где из-за этого сгорел частотный преобразователь. Причём вину сначала свалили на производителя, а когда разобрались, оказалось, что монтажники недотянули сальники. Теперь всегда требую фотоотчёт по каждому кабельному вводу перед пуском.

И конечно, заземление. Многие до сих пор ставят его ?для галочки?, а потом удивляются, почему датчики давления показывают помехи. Один раз на насосной станции для водопонижения на стройке метро из-за плохого заземления сгорел блок управления. Пришлось перекладывать контур, терять время. Сейчас всегда меряем сопротивление заземления перед первым пуском — даже если монтажники клянутся, что ?всё сделано по схеме?.

Как подбор компонентов влияет на долговечность

С гидравлическими насосами часто бывает: сэкономили на материале корпуса — получили трещины от вибрации. Я как-то разбирал отказ насоса немецкого производства — оказалось, чугун был с примесями, и после года работы в режиме постоянных пусков/остановок появились микротрещины. Пришлось менять на литой корпус с добавлением никеля, дороже, но надёжнее.

С электроприводом та же история. Если брать двигатель без запаса по мощности, он будет работать на пределе, перегреваться. Особенно это критично для насосных станций с переменным расходом — например, в системах водоснабжения, где давление постоянно скачет. Один раз на объекте АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент ставили установку для испытаний подвесных систем, так там двигатель брали с запасом в 20% — и правильно, потому что пиковые нагрузки бывают втрое выше номинала.

И ещё про трубную обвязку. Часто видю, как ставят обычные стальные трубы, а через пару лет они изнутри ржавеют, гидравлика начинает ?хватать? окалину. Сейчас всё чаще переходим на нержавейку или хотя бы оцинковку — дороже на старте, но зато нет внезапных отказов из-за засорения клапанов. Как говорится, скупой платит дважды — особенно в гидравлике.

Особенности для шахтных условий

В шахтах — свои заморочки. Например, взрывозащита. Кажется, всё просто: бери двигатель с маркировкой Ex. Но на деле и кабели должны быть бронированными, и корпуса — без зазоров, чтобы пыль не проникала. Помню, на одной угольной шахте в Воркуте поставили установку без учёта пылезащиты — через месяц отказали датчики уровня, потому что угольная пыль забила оптику. Пришлось переделывать с IP66.

Влажность — ещё один враг. В некоторых шахтах вода капает постоянно, и если кожух негерметичен — коррозия съедает всё за год. Один раз видел, как за полгода алюминиевый корпус преобразователя превратился в ?решето?. Теперь всегда рекомендуем корпуса из нержавейки или хотя бы порошковую покраску в несколько слоёв.

И про вибрацию. В шахтах работают буровые установки, дробилки — вибрация постоянная. Если насосную станцию не ставить на виброизоляторы, резьбовые соединения постепенно разбалтываются. Как-то раз на глубине 300 метров пришлось экстренно останавливать насос из-за течи по фланцу — просто открутилась гайка. Теперь всегда ставим контргайки или пружинные шайбы — мелочь, а спасает.

Случаи из практики: что пошло не так и как исправляли

Был у меня проект на руднике в Норильске — ставили насосную станцию для подачи воды на гидравлические молоты. Расчёт был на температуру до -30, но в тот год ударили -50, и масло в гидросистеме загустело так, что двигатель не смог провернуть насос. Пришлось экстренно ставить подогреватели и менять масло на низкотемпературное. Вывод: всегда нужно закладывать запас по климатическим условиям, особенно в России.

Другой случай — на карьере по добыче железа. Там установку поставили рядом с дробилкой, и вибрация от работы дробилки передавалась на фундамент насоса. Через три месяца появилась усталостная трещина в трубной обвязке. Пришлось переносить всю станцию на 20 метров дальше и делать отдельный фундамент с демпферами. Теперь всегда требую данные по вибрации от соседнего оборудования на стадии проектирования.

И ещё один урок — про совместимость компонентов. Как-то раз собрали установку с насосом одного производителя и двигателем другого. Вроде бы характеристики совпадали, но после пуска оказалось, что резонансные частоты не учтены — на определённых оборотах возникала такая вибрация, что срывало крепления. Пришлось менять муфту на упругую и балансировать вал. Сейчас всегда прошу проводить совместные испытания на стенде, если компоненты от разных поставщиков.

Перспективы и что я бы поменял в подходе

Сейчас многие переходят на ?умные? системы с датчиками вибрации и температуры — это правильно, но часто перегибают палку. Ставят кучу датчиков, а потом не знают, что с этими данными делать. Я считаю, лучше меньше, но ключевых — например, вибродатчик на подшипнике и температурный на обмотке двигателя. Остальное — уже избыточно для большинства задач.

Ещё я бы обратил внимание на модульность. Вместо монолитных установок делать их из стандартных блоков — чтобы при поломке можно было заменить модуль, а не всю станцию. У АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент в подвесных системах это отлично реализовано — там каждый узел легко демонтируется. Почему бы не перенести этот подход на насосные станции?

И последнее — документация. Часто приходит оборудование с инструкциями, переведёнными через Google Translate, и в них невозможно разобраться. Я всегда требую техописание на русском с чертежами по ГОСТ — это экономит кучу времени при монтаже и ремонте. Как показывает практика, лучше потратить на это деньги на старте, чем потом разбираться с последствиями неверного подключения.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

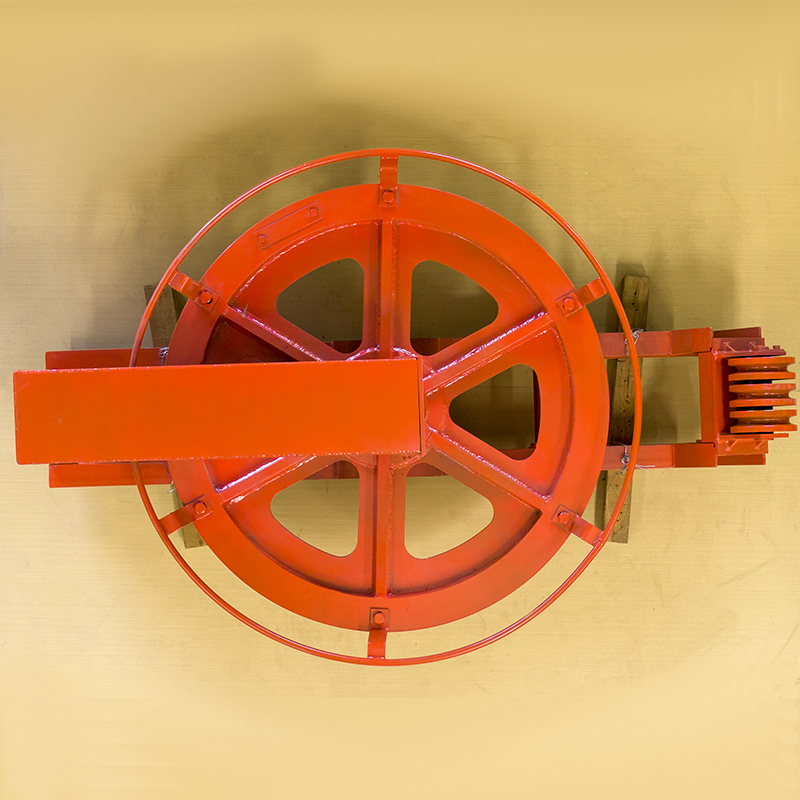

Подвесное транспортное устройство для шахт Хвостовая часть

Подвесное транспортное устройство для шахт Хвостовая часть -

Взрывозащищенный и искробезопасный дисплей для шахт

Взрывозащищенный и искробезопасный дисплей для шахт -

Искробезопасный датчик скорости вращения для горных работ

Искробезопасный датчик скорости вращения для горных работ -

Цилиндрический кронштейн с 360° регулировкой

Цилиндрический кронштейн с 360° регулировкой -

Подвесное транспортное устройство для шахт Носовая часть

Подвесное транспортное устройство для шахт Носовая часть -

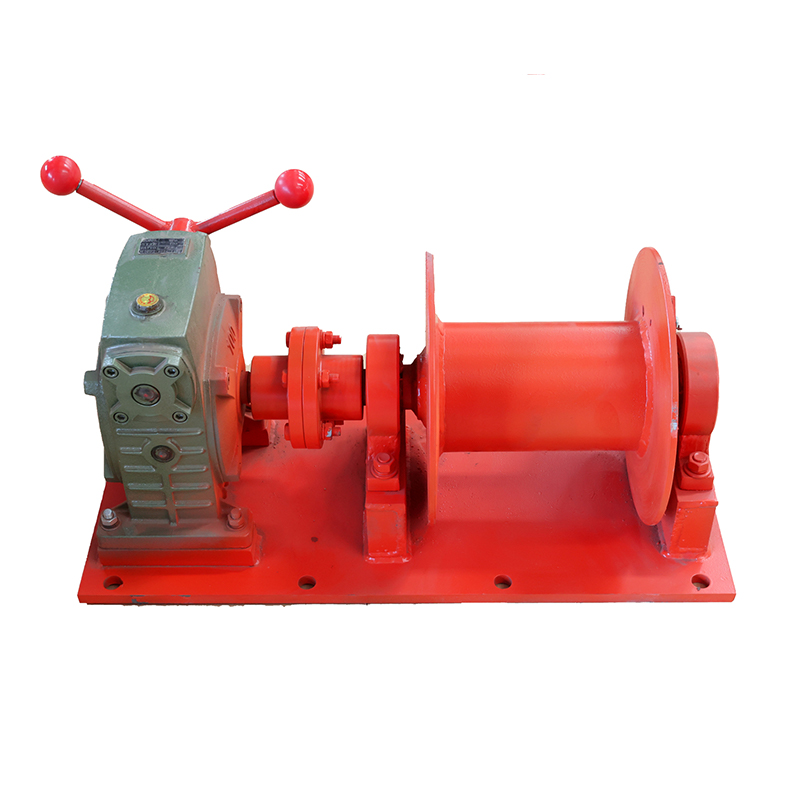

Подвижный тросовый подъемник

Подвижный тросовый подъемник -

Гравитационный тросовый подъемник

Гравитационный тросовый подъемник -

Натяжная лебёдка

Натяжная лебёдка -

Одиночное опорное колесо

Одиночное опорное колесо -

Подвеска опорного колеса

Подвеска опорного колеса -

Искробезопасный аварийный выключатель для горных работ

Искробезопасный аварийный выключатель для горных работ -

Искробезопасный датчик температуры для горных работ

Искробезопасный датчик температуры для горных работ

Связанный поиск

Связанный поиск- Поставщики фиксированных подвесов

- Производители гидравлических станций 30

- Превосходный датчик выбега

- Цена покупки правого карданного вала

- Знаменитый датчик скорости гранта

- Датчик скорости oem 2

- Oem гидравлическая станция

- Производители передних приводных валов

- Цена ии видеонаблюдения

- Поставщики гидравлических насосных станций для двигателей внутреннего сгорания