Производитель систем видеонаблюдения ai

Когда слышишь 'AI-видеонаблюдение', первое, что приходит в голову — фантастические сцены из фильмов, где система сама ловит преступников. В реальности же производитель систем видеонаблюдения AI сталкивается с прозаичными проблемами: как отличить кота от грабителя в тумане или почему алгоритм путает падающий лист с движением объекта. Мы в АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент через это прошли — и сейчас расскажу, где машинное зрение реально работает, а где до сих пор требует доработки.

От подвесных систем к компьютерному зрению: почему мы вошли в эту нишу

Наша компания изначально специализировалась на подвесных транспортных системах — казалось бы, какая связь с видеонаблюдением? Но когда мы начали внедрять автоматизацию на шахтных объектах, столкнулись с необходимостью контролировать перемещения грузов без постоянного человеческого вмешательства. Стандартные камеры фиксировали происшествия постфактум, а нам нужен был предиктивный анализ.

Помню, в 2021 году тестировали первую версию ПО для обнаружения падения грузов. Алгоритм срабатывал на тени от прожекторов — каждые 15 минут ложная тревога. Тогда поняли: производитель систем видеонаблюдения AI должен учитывать не только качество изображения, но и физику окружающей среды. Переделали модель с учётом направления света и вибраций — количество ошибок снизилось на 70%.

Сейчас наша система на базе YYSFT.ru использует гибридный подход: детектирование объектов через нейросети + анализ траекторий. Особенно эффективно это работает в комбинации с подвесными механизмами — камера отслеживает не просто движение, а вектор нагрузки на тросы. Кстати, именно этот кейс мы подробно разбираем в техдокументации на https://www.yysft.ru.

Где AI действительно незаменим — а где проще поставить человека

Есть устойчивый миф, что AI заменяет операторов. На практике в диспетчерских наших клиентов остаются люди — но их работа сместилась от постоянного наблюдения за мониторами к анализу исключений. Например, на складе с подвесными конвейерами система сама фиксирует заклинивание груза, а оператор получает уже готовый вариант решения: 'ослабить лебедку в секторе 4'.

А вот в сценариях с распознаванием лиц в условиях плохой освещённости AI всё ещё проигрывает человеку. Мы потратили полгода на дообучение моделей для карьеров — в итоге пришлось комбинировать тепловизоры с обычными камерами. Инвесторы ждали чуда, а получили прагматичное решение: да, AI снижает риски, но не создаёт абсолютной безопасности.

Самое неочевидное применение нашли на участках погрузки: алгоритм считает не просто количество тележек, а анализирует равномерность распределения груза. Это прямо влияет на износ наших же подвесных систем — получился замкнутый цикл контроля качества.

Технические компромиссы: что скрывают маркетинговые брошюры

Когда читаешь спецификации конкурентов, кажется, что их камеры видят сквозь стены. В реальности каждый производитель систем видеонаблюдения AI вынужден выбирать между скоростью отклика и точностью. Мы для промышленных объектов жертвуем детализацией — важнее получить сигнал за 0.2 секунды до аварии, чем идельную картинку после.

Проблема энергопотребления — ещё один камень преткновения. Локальные процессоры для AI-анализа на объектах АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент требуют на 40% больше энергии, чем обычные системы. Пришлось разрабатывать адаптивные режимы: камера переходит в 'спящий' режим при отсутствии движения, но сохраняет фоновый анализ звуковых аномалий.

Самый болезненный урок получили при интеграции с устаревшим оборудованием. Клиент хотел добавить AI-анализ к камерам 2010 года выпуска — в итоге пришлось менять не только ПО, но и часть инфраструктуры. Теперь в техзаданиях отдельным пунктом прописываем минимальные требования к аппаратной части.

Неочевидные сценарии: где AI удивил даже нас

Ожидали, что система будет хорошо работать с типовыми инцидентами вроде падения груза или несанкционированного доступа. Но в ходе эксплуатации выяснились нестандартные применения: алгоритм начал предсказывать необходимость техобслуживания подвесных механизмов по микровибрациям, которые человек вообще не замечает.

На одном из объектов в Кемерово камера с AI трижды за месяц фиксировала аномальное провисание тросов за 6-8 часов до визуального проявления дефекта. Это сэкономило не только деньги на ремонт, но и предотвратило простой линии на трое суток. Такие кейсы не попадают в рекламные проспекты, но именно они доказывают ценность технологии.

Любопытный побочный эффект обнаружили при анализе поведения персонала: AI выявил корреляцию между нарушениями техники безопасности и временем суток. Оказалось, в послеобеденную смену риск несанкционированного доступа в опасные зоны возрастает на 25% — теперь вводим дополнительный контроль именно в эти часы.

Что будет дальше: направления, которые мы тестируем

Сейчас экспериментируем с прогнозной аналитикой для подвесных систем — пытаемся научить AI предсказывать нагрузку на узлы крепления по данным видеонаблюдения и телеметрии. Пока точность около 65%, но даже это уже позволяет планировать ремонты эффективнее.

Ещё одно перспективное направление — мультиспектральный анализ. Добавляем к обычным камерам ИК-датчики, чтобы отслеживать перегрев оборудования. В тестовом режиме на https://www.yysft.ru уже есть прототип, который совмещает данные о температуре подшипников с визуальным контролем их вращения.

Главный вызов — уменьшение ложных срабатываний в сложных погодных условиях. На Урале наши системы стабильно работают при -40°, а вот с туманом и снегопадом всё сложнее. Возможно, придётся комбинировать радарные технологии с компьютерным зрением — но это уже следующий виток затрат.

Если резюмировать: производитель систем видеонаблюдения AI сегодня — это не про создание 'всевидящего ока', а про решение конкретных производственных задач. Мы в АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент убедились, что успех приходит, когда технология не противопоставляется человеку, а становится его инструментом — с понятными ограничениями и реальными преимуществами.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

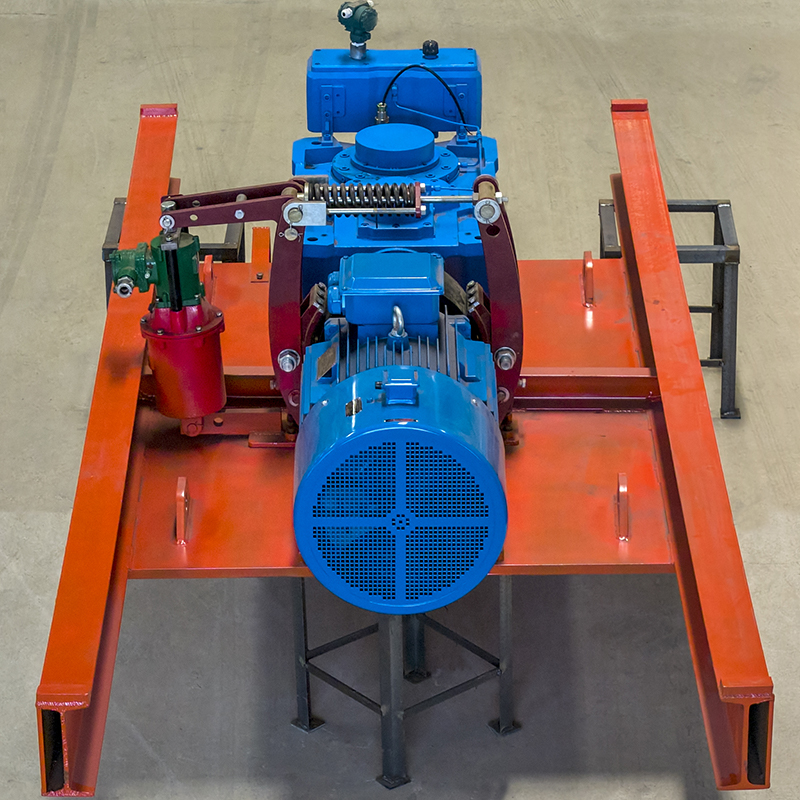

Подвесное транспортное устройство для шахт Носовая часть

Подвесное транспортное устройство для шахт Носовая часть -

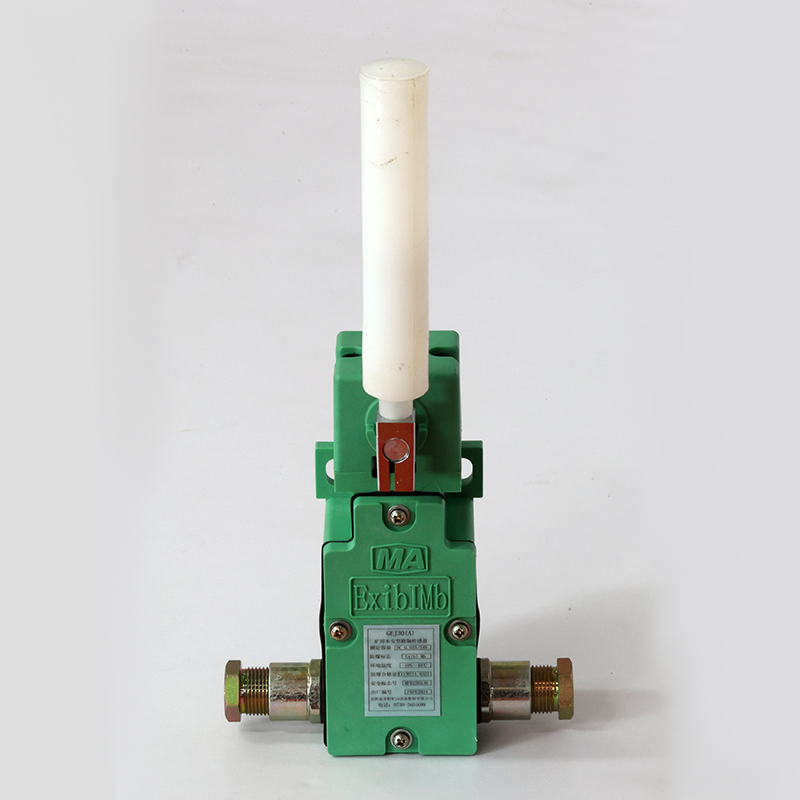

Искробезопасный датчик скорости вращения для горных работ

Искробезопасный датчик скорости вращения для горных работ -

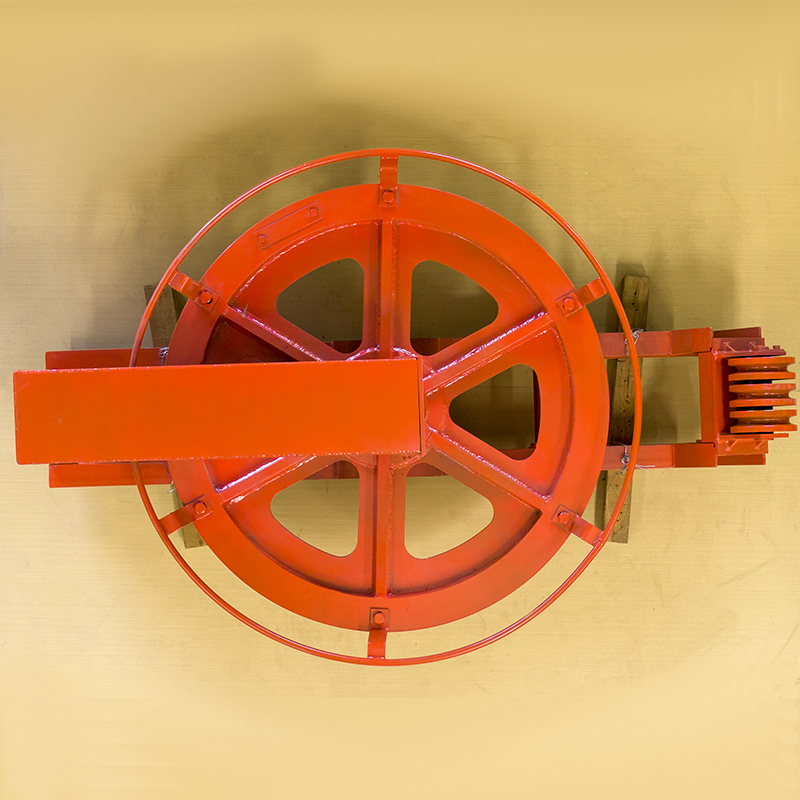

Одиночное опорное колесо

Одиночное опорное колесо -

Приводной вал

Приводной вал -

Фиксированный кронштейн подвески

Фиксированный кронштейн подвески -

Искробезопасный датчик температуры для горных работ

Искробезопасный датчик температуры для горных работ -

Подвесное транспортное устройство для шахт Хвостовая часть

Подвесное транспортное устройство для шахт Хвостовая часть -

Грузовой натяжитель

Грузовой натяжитель -

Искробезопасный тепловой датчик для горных работ

Искробезопасный тепловой датчик для горных работ -

Фиксированный тросовый подъемник

Фиксированный тросовый подъемник -

Подвижный тросовый подъемник

Подвижный тросовый подъемник -

Подвеска опорного колеса

Подвеска опорного колеса

Связанный поиск

Связанный поиск- Знаменитые взрывозащищенные и искробезопасные динамики

- Знаменитые гидравлические станции для станков

- Завод по производству подвижного тросового подвесного передвижного устройства

- Отличная гидравлическая станция rugidro

- Поставщики приводов датчиков скорости

- Поставщики датчиков давления масла

- Знаменитый датчик скорости вала

- Превосходные типы гидравлических станций

- Производители датчиков давления масла

- Китай датчик скорости спидометра