Производители 8-клапанных датчиков скорости

Если честно, когда слышишь про 8-клапанные датчики скорости, первое, что приходит в голову — это миф о 'универсальности' таких систем. Многие до сих пор путают их с обычными контроллерами для конвейеров, хотя на деле это узкоспециализированные решения для тяжёлых условий шахт. Сам работал над адаптацией таких датчиков для подвесных транспортных систем, и скажу: основная ошибка — пытаться экономить на калибровке. Один раз поставили партию без предварительных испытаний на вибрацию — в итоге половина сенсоров выдавала погрешность уже через неделю.

Особенности конструкции и типичные заблуждения

Конструкция 8-клапанного датчика — это не просто корпус с электроникой. Клапаны здесь работают как буферы против гидроударов, что критично в шахтных условиях. Но некоторые производители до сих пор используют алюминиевые клапаны вместо латунных, аргументируя это 'снижением веса'. На практике же алюминий быстрее изнашивается при постоянной вибрации. Помню, как на объекте в Воркуте пришлось экстренно менять партию таких датчиков — клапаны начали подтекать после двух месяцев эксплуатации.

Ещё один нюанс — расположение чувствительного элемента. В идеале он должен быть смещён от центра оси, чтобы минимизировать влияние боковых нагрузок. Но в дешёвых аналогах эту деталь часто ставят по стандартной схеме, что приводит к частым сбоям при резких стартах подвесных систем. Как-то разбирали отказ датчика на комбайне — оказалось, производитель сэкономил на креплении платы, и она отходила при каждом реверсе.

Кстати, о температурной стабильности. В шахтах перепады могут достигать 50 градусов, и если производитель не предусмотрел термокомпенсацию в схеме, показания начинают 'плыть'. Один из наших партнёров, АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент, как раз уделяет этому особое внимание — их датчики проходят цикл испытаний в термокамерах с имитацией условий Кузбасса.

Проблемы совместимости с подвесными системами

Когда говорим про 8-клапанные датчики скорости для подвесного транспорта, многие упускают момент с электромагнитной совместимостью. В шахте одновременно работают десятки двигателей, и если датчик не экранирован должным образом, он начинает ловить наводки. Был случай на проекте с комбайном 1КС-10Б: датчик стабильно срабатывал с задержкой 0.3 секунды, пока не заменили экранирующую оплётку кабеля.

Отдельная история — монтаж. Казалось бы, чего проще: закрепил на раме и подключил. Но если не учесть угол установки относительно приводного вала, погрешность может достигать 15%. Мы как-то проводили замеры на стенде — при отклонении всего на 5 градусов от оси вращения датчик уже терял в точности. Пришлось переделывать кронштейны под конкретную модель тележки.

И да, не все совместимы с системами АСУ ТП. Особенно старые модификации, где используется аналоговый выход 0-10В. Сейчас чаще требуют цифровые интерфейсы типа CAN или RS-485, но переход на них — это всегда головная боль с перенастройкой всего контура управления.

Кейс: интеграция датчиков в проекты АО Юэян Суофейт

Когда АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент запускали модернизацию подвесной системы на шахте 'Западная', стояла задача подобрать датчики, которые выдержат постоянные перегрузки при спуске грузов. Стандартные модели от европейских брендов не подошли — сбивалась калибровка после 200-300 циклов. В итоге остановились на кастомной версии 8-клапанного датчика с усиленным подшипниковым узлом.

Интересно было наблюдать за процессом доводки. Инженеры Юэян Суофейт предложили изменить схему уплотнений — добавили дополнительное тефлоновое кольцо со стороны подключения кабеля. Мелочь, а помогло решить проблему с попаданием угольной пыли в разъём. Кстати, их сайт https://www.yysft.ru — там можно найти техдокументацию по этим доработкам, правда, некоторые разделы доступны только партнёрам.

По итогам полугодовых испытаний удалось добиться стабильности показаний при вибрациях до 5 g. Но пришлось пожертвовать частотой обновления данных — снизили с 100 до 50 Гц, иначе микропроцессор перегревался. Компромисс, но для подвесных систем с их инерционностью это некритично.

Тонкости калибровки и полевой опыт

Калибровка 8-клапанных датчиков скорости — это отдельная наука. Многие думают, что достаточно проверить их на стенде, но в реальности нужно учитывать ещё и упругость креплений. Как-то пришлось трижды перекалибровывать систему на проходческом комбайне, потому что не учли люфт в месте установки — всего 0.5 мм, а на скорости 2 м/с это давало расхождение в 8%.

Ещё важный момент — юстировка после замены. Один раз механики на объекте поменяли датчик без последующей проверки лазерным теодолитом. В итоге система управления считала, что тележка движется со скоростью 1.8 м/с, тогда как реальная была 2.1 м/с — почти аварийная ситуация при торможении.

Сейчас для критичных объектов мы всегда рекомендуем проводить калибровку непосредственно на месте эксплуатации. Да, это дороже и дольше, но зато избегаем ситуаций, когда идеально работавший на стенде датчик 'сходит с ума' от специфических условий конкретной шахты.

Перспективы и что чаще всего ломается

Если говорить о слабых местах 8-клапанных датчиков скорости, то в первую очередь выходят из строя не сами сенсоры, а проводка. Особенно в местах перегиба возле разъёмов. Статистика по нашим объектам показывает, что 70% отказов связаны именно с обрывом жил. Причём визуально кабель может выглядеть целым — только тестером обнаруживается нарушение контакта.

Из механических частей чаще всего проблемы с пружинами клапанов. Особенно в условиях повышенной влажности — начинается коррозия, и клапан перестаёт плотно прилегать. На некоторых китайских аналогах видел, что пружины вообще без защитного покрытия — через полгода работы превращаются в труху.

Перспективы? Думаю, скоро увидим больше гибридных решений, где 8-клапанные датчики скорости будут совмещены с системами мониторинга целостности тросов. У того же АО Юэян Суофейт уже есть прототипы, но массовое внедрение пока сдерживается стоимостью — добавляется минимум 15-20% к цене устройства.

Выводы для практиков

Главное, что понял за годы работы с такими системами — не бывает универсальных решений. Каждый раз приходится подбирать датчики под конкретные условия: где-то важнее виброустойчивость, где-то — температурный диапазон. И да, экономия на мелочах вроде качества уплотнителей или марки кабеля всегда выходит боком.

Сейчас, если проект позволяет, стараемся работать с производителями, которые сами занимаются НИОКР. Как АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент — их подход с полным циклом от разработки до сервиса хоть и удорожает первоначальные затраты, но зато избавляет от головной боли с совместимостью и доработками.

И последнее: никогда не trust blindly паспортным характеристикам. Лучше потратить неделю на самостоятельные испытания в условиях, приближенных к реальным, чем потом месяцами разгребать последствия некорректной работы системы. Проверено на собственном опыте, иногда горьком.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Искробезопасный датчик температуры для горных работ

Искробезопасный датчик температуры для горных работ -

Искробезопасный датчик скорости вращения для горных работ

Искробезопасный датчик скорости вращения для горных работ -

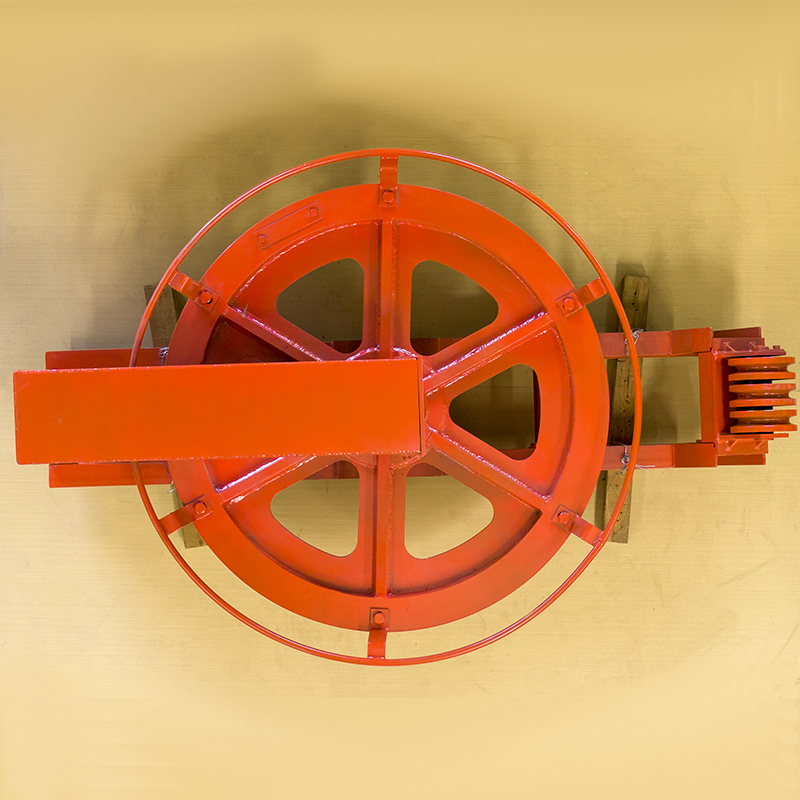

Моноблочный кронштейн с защитой от схода каната

Моноблочный кронштейн с защитой от схода каната -

Подвеска опорного колеса

Подвеска опорного колеса -

Регулируемый кронштейн подвески

Регулируемый кронштейн подвески -

Искробезопасный аварийный выключатель для горных работ

Искробезопасный аварийный выключатель для горных работ -

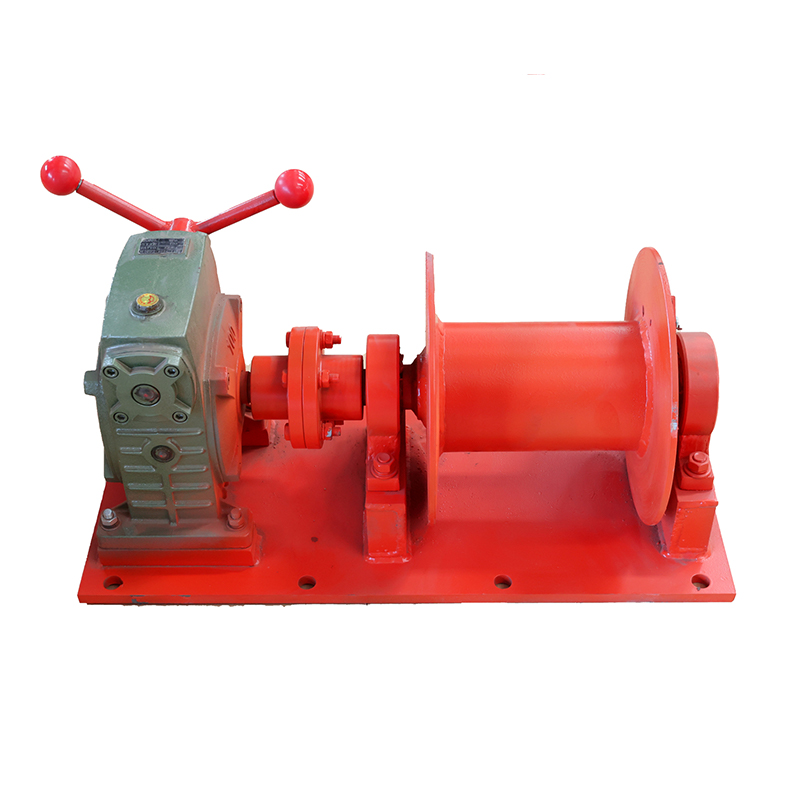

Одиночное опорное колесо

Одиночное опорное колесо -

Полуподвесное кресло

Полуподвесное кресло -

Футеровка горного колеса

Футеровка горного колеса -

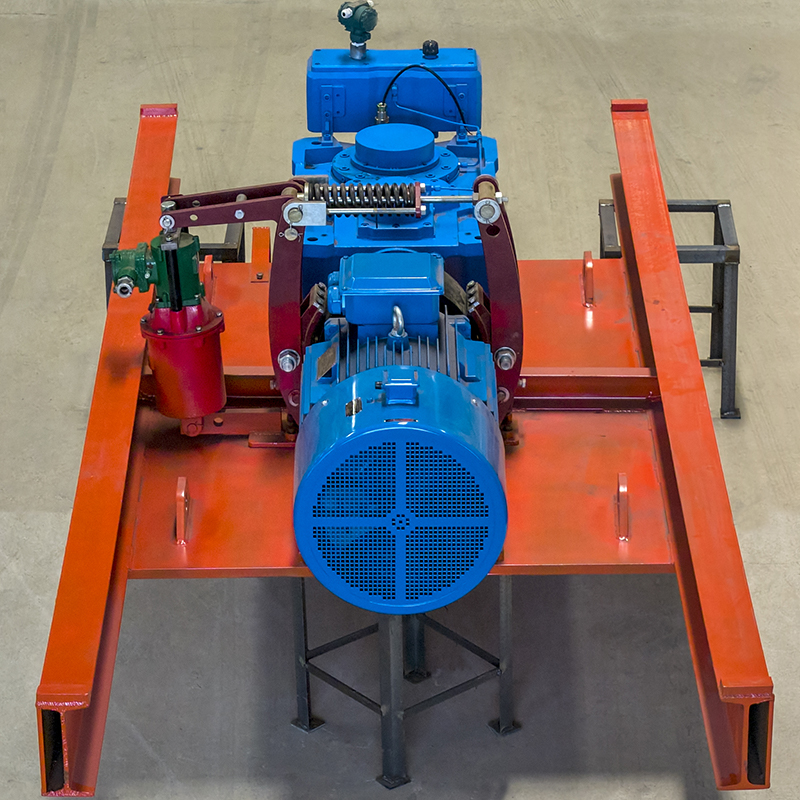

Подвесное транспортное устройство для шахт Носовая часть

Подвесное транспортное устройство для шахт Носовая часть -

Взрывозащищенная и искробезопасная камера для шахт

Взрывозащищенная и искробезопасная камера для шахт -

Взрывозащищенный и искробезопасный шкаф управления и пульт управления PLC для горнодобывающей промышленности

Взрывозащищенный и искробезопасный шкаф управления и пульт управления PLC для горнодобывающей промышленности

Связанный поиск

Связанный поиск- Отличный датчик скорости ваз № 2114

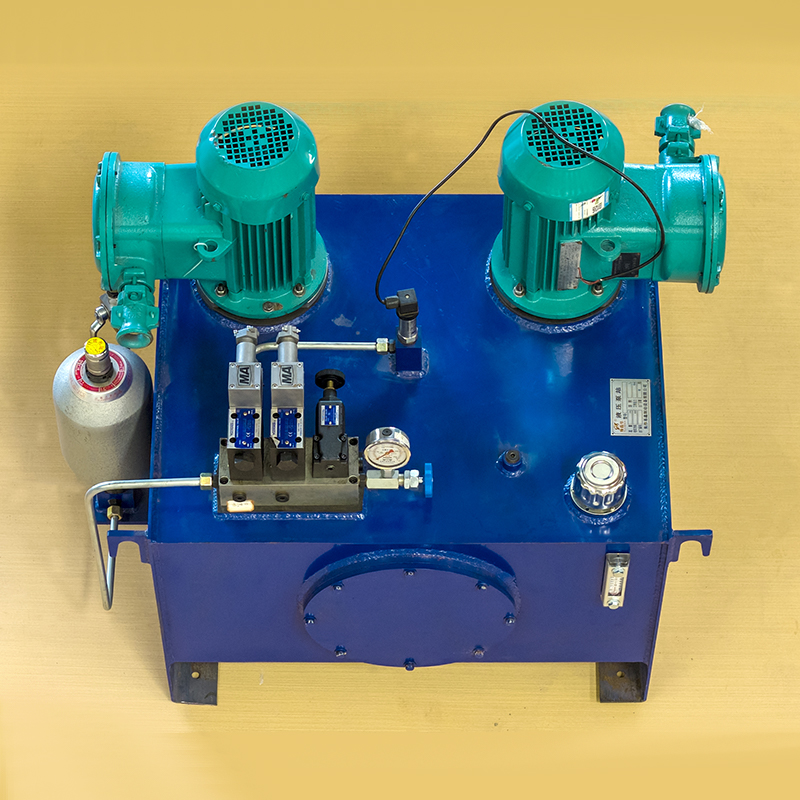

- Автономная гидравлическая станция

- Ведущая гидравлическая станция масло

- Цены на датчики скорости для автоматических коробок передач

- Крупнейшие покупатели съемных кабелеукладчиков для подвесных лестниц с высоким уклоном в угольных шахтах

- Ведущая страна для датчиков скорости next

- Станция гидравлической оснастки в китае

- Производители гидравлических станций для двигателей

- Ведущая гидравлическая станция ms 20

- Поставщики подвесных стульев