Производители электрогидравлических станций

Когда слышишь ?производители электрогидравлических станций?, сразу представляются гиганты вроде Siemens, но на деле 60% рынка — это нишевые предприятия, где каждый гидравлический блок собирается чуть ли не под заказ. Многие ошибочно думают, что главное — давление в 300 бар, а на практике чаще ломается как раз уплотнение штока или подшипник насоса.

Почему не все станции одинаковы

Взял как-то заказ на реконструкцию старой советской ЭГС — клиент требовал ?современный аналог?. Пришлось пересчитывать всё: от толщины стенок бака до шага резьбы на золотниках. Оказалось, китайские аналоги не выдерживают наших перепадов температур — трескаются манжеты после двух циклов ?-40°C → +80°C?.

Коллеги из АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент как-то показывали свои испытания подвесных систем — там гидравлика работает в режиме 24/7. Заметил, что они используют кастомные уплотнения от итальянцев, хотя могли бы сэкономить. Но именно такой подход даёт их станциям ресурс в 15 000 часов до первого капремонта.

Кстати, их сайт https://www.yysft.ru — не просто визитка. Там есть реальные схемы обвязки насосных групп, которые мы иногда используем как шпаргалку при проектировании. Не реклама, а констатация — редко кто из производителей выкладывает рабочую документацию.

Ошибки при выборе компонентов

В 2021 году пытались сэкономить на клапанах сброса — взяли польские вместо немецких. Через три месяца на объекте в Воркуте клиент прислал фото разорванного гидроцилиндра. Причина — клапан не успевал сбрасывать пиковые нагрузки при -50°C. Теперь всегда проверяем вязкость масла при низких температурах.

У Юэян Суофейт в этом плане грамотный подход: их НИОКР включает испытания всех компонентов в климатических камерах. Как-то разговаривал с их инженером — они даже учитывают вибрацию от сопутствующего оборудования в шахтах. Мелочь? Возможно. Но именно такие мелочи отличают продуманную станцию от собранной на коленке.

Кстати, про вибрацию: чаще всего выходят из строя не насосы, а датчики давления — если они установлены без демпфирующих прокладок. Проверено на горнодобывающих предприятиях Кузбасса.

Нюансы сборки которые не пишут в инструкциях

При сборке распределителей всегда оставляю люфт в 0.5 мм на тепловое расширение — в техдокументации этого нет. Как-то пришлось переделывать узел на угольном разрезе: летом заклинивало золотник из-за перегрева масла.

Заметил, что у китайских конкурентов часто экономят на обработке посадочных мест под подшипники. В результате биение вала насоса достигает 0.1 мм вместо допустимых 0.02. Через полгода — течь по валу и замена всего узла.

В подвесных системах от производителей электрогидравлических станций вроде Юэян Суофейт видел интересное решение: двойные уплотнения с дренажным каналом между ними. Если начинает подтекать — жидкость выходит через дренаж, а не в рабочую зону. Просто, но эффективно.

Сервисные истории которые учат лучше любых учебников

Был случай на золотодобывающем предприятии: станция работала с перебоями. Оказалось, механик залил масло с несовместимыми присадками — образовался осадок, который забил фильтры тонкой очистки. Теперь всегда спрашиваю у клиентов, какое именно масло они используют.

А вот с системами от АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент подобных проблем не встречал — у них в паспорте чётко указаны допуски по маслам. И что важно — есть таблица совместимости с распространёнными марками.

Ещё запомнился инцидент с перегревом: клиент жаловался на падение давления. Дебажили неделю — оказалось, вентилятор охлаждения был установлен на всасывание вместо нагнетания. Теперь всегда проверяю направление airflow при пусконаладке.

Что изменилось за последние 5 лет

Раньше собирали станции с запасом прочности ?на глазок?, теперь всё чаще используем конечно-элементный анализ. Как-то моделировали нагрузку на раму ЭГС для Красноярского края — выявили критические точки, которые раньше не учитывали.

У современных производителей вроде Юэян Суофейт вообще подход другой: они сразу проектируют станции под конкретные условия эксплуатации. Видел их расчёты для арктических месторождений — там учтены даже снеговые нагрузки на кожухи.

Сейчас многие переходят на частотное регулирование насосов — это даёт экономию до 40% энергии. Но есть нюанс: нужно тщательнее подбирать рабочие жидкости — некоторые синтетические масла несовместимы с современными уплотнениями.

Перспективы которые уже становятся реальностью

Постепенно внедряем IoT-датчики в стандартные станции — клиенты сначала скептически относятся, но когда видят статистику предотказовых состояний, меняют мнение. Особенно востребовано в удалённых месторождениях где сервисные бригады приезжают раз в квартал.

Интересно, что производители электрогидравлических станций начинают сотрудничать с разработчиками ПО — появляются системы прогноза остаточного ресурса. У того же Юэян Суофейт уже есть пилотные проекты с машинным обучением для предсказания износа клапанов.

Лично считаю, что будущее — за модульными станциями где можно быстро заменять узлы. Сейчас как раз экспериментируем с быстросъёмными соединениями высокого давления — пока есть проблемы с герметичностью после 50+ циклов переподключения.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Шахтные подкладки

Шахтные подкладки -

Взрывозащищенный и искробезопасный шкаф управления и пульт управления PLC для горнодобывающей промышленности

Взрывозащищенный и искробезопасный шкаф управления и пульт управления PLC для горнодобывающей промышленности -

Ведущее колесо и хвостовое колесо

Ведущее колесо и хвостовое колесо -

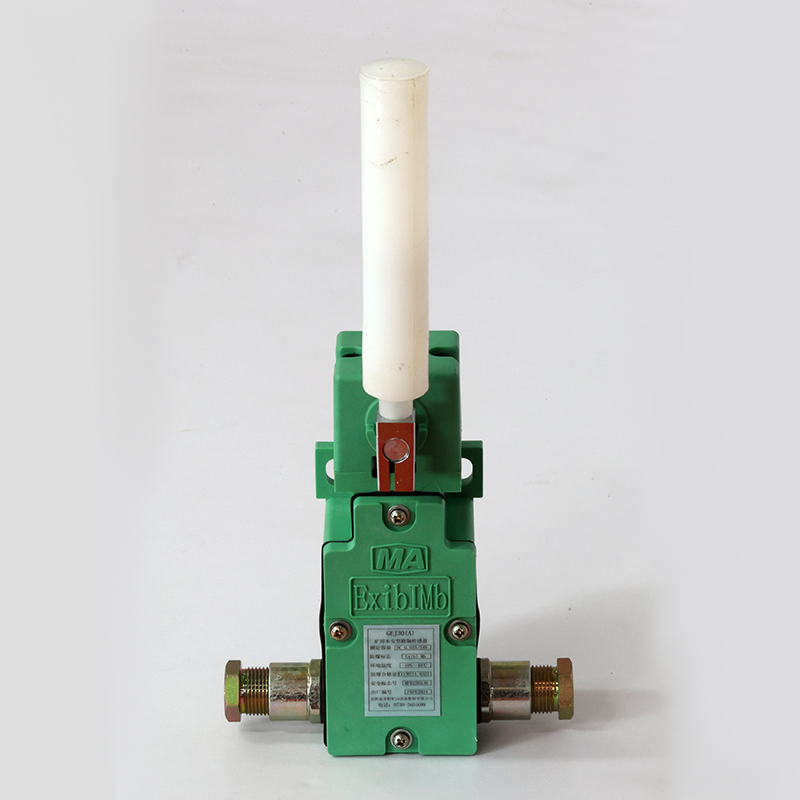

Искробезопасный датчик отклонения для горных работ

Искробезопасный датчик отклонения для горных работ -

Полуподвесное кресло

Полуподвесное кресло -

Футеровка горного колеса

Футеровка горного колеса -

Подвесное сиденье из нержавеющей стали

Подвесное сиденье из нержавеющей стали -

Взрывозащищенный и искробезопасный дисплей для шахт

Взрывозащищенный и искробезопасный дисплей для шахт -

Фиксированный кронштейн подвески

Фиксированный кронштейн подвески -

Интегрированный зажим с прямым и обратным крюком и черепицей

Интегрированный зажим с прямым и обратным крюком и черепицей -

Моноблочный кронштейн с защитой от схода каната

Моноблочный кронштейн с защитой от схода каната -

Приводной вал

Приводной вал

Связанный поиск

Связанный поиск- Ведущий регулируемый подвес

- Датчик скорости 2114

- Famous молотковая установка

- Производители гидравлических станций sg

- Превосходный искробезопасный шахтный датчик

- Датчик скорости oemlogan

- Основные покупатели карданных шарниров для карданных валов

- Ведущие тепловые инфракрасные датчики

- Производители покупных карданных валов

- Цены на датчики давления 3