Производители систем защиты от несанкционированного доступа пассажиров

Когда слышишь про системы защиты от несанкционированного доступа пассажиров, сразу представляются футуристичные турникеты с биометрией. На деле же 80% заказчиков до сих пор путают эту концепцию с обычными металлодетекторами. Помню, как в 2019 году для аэропорта Внуково пришлось переделывать ТЗ три раза — проектировщики настаивали на распознавании лиц, а эксплуатационщики требовали 'просто надёжные шлагбаумы'.

Где рождаются реальные решения

Вот возьмём АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент — их сайт yysft.ru сначала кажется архаичным, пока не поймёшь, что они делают ставку на механическую надёжность. Их подвесные системы в метро выдерживают нагрузки, при которых электронные замки уже отказывают. Как-то в Екатеринбурге видел, как их барьер выдержал удар тележки весом под тонну — царапина осталась, а механизм не сломался.

При этом они не пытаются впихнуть нейросети куда не надо. В прошлом году предлагали им сделать 'умные' турникеты — отказались, сославшись на то, что их клиентам важнее ремонтопригодность в -40°C. И ведь правы: на северных вокзалах электроника живёт не больше сезона.

Кстати, их подход к НИОКР — это отдельный разговор. Не бросаются на модные тенденции, а годами тестируют образцы в реальных условиях. Знаю, что текущую модель защитных барьеров для железнодорожных платформ они доводили четыре года, испытывая на полигоне под Красноярском.

Ошибки, которые все повторяют

Самое смешное — заказчики готовы платить за 'искусственный интеллект', но экономят на антивандальном исполнении. Результат: камера за 300 тысяч рублей в кожухе за 5 тысяч, которая запотевает после первого дождя. Мы в 2022 году поставили партию таких для пригородных поездов — через месяц пришлось менять половину.

Ещё болезненный момент — сертификация. Многие производители забывают, что для транспортных объектов нужны не просто сертификаты ФСТЭК, а ещё и одобрение РЖД или авиационных властей. У АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент здесь преимущество — их оборудование изначально проектируется под отраслевые стандарты.

Кстати, про стандарты: в метро до сих пор действуют нормы, написанные ещё при советской системе СЦБ. Современные системы приходится 'обучать' работать по старым протоколам — это отдельная головная боль для разработчиков.

Что на самом деле нужно пассажирам

Проводили как-то опрос в московском метро — оказалось, люди ценят не столько 'умные' функции, сколько скорость прохода и тактильные ощущения. Турникет должен щёлкнуть уверенно, но не громко. Триподы — двигаться плавно, а не дёргаться как в конвульсиях.

Забавно, но дизайн до сих пор играет ключевую роль. Помню историю с перронами в Сочи — там заказчик трижды менял цвет корпусов, потому что 'не гармонирует с мрамором'. Технические характеристики при этом оставались неизменными.

И да — никто не отменял человеческий фактор. Самая продвинутая система бесполезна, если дежурный нажимает кнопку 'открыть всё' при малейшем скоплении людей. Видел такое в пиковые часы на Курском вокзале — охранник просто отключал контроль чтобы избежать очереди.

Технические нюансы, о которых молчат в рекламе

Токосъёмники в подвесных системах — вечная проблема. Большинство производителей ставит стандартные щётки, которые искрят при влажности выше 80%. У yysft.ru здесь интересное решение — комбинированные контакты с графитовым напылением. Не идеал, но работает на 30% дольше аналогов.

Ещё момент — температурные расширения. Алюминиевый профиль в уличных условиях 'гуляет' на 2-3 мм за сутки. Если не учитывать это в конструкции, через полгода появляются зазоры, через которые уже можно проникнуть в restricted areas.

И никогда не экономьте на тестировании циклов. Стандарт — 1 миллион срабатываний, но для транспортных узлов лучше закладывать 3 миллиона. В том же метро турникет срабатывает до 5000 раз за сутки — за год набегает под 2 миллиона.

Перспективы и тупиковые ветви

Сейчас все ринулись делать бесконтактные системы — и зря. В тестовой зоне Сапсана ставили сканеры ладоней — оказалось, люди боятся прикладывать руки к публичным поверхностям. Вернулись к карточкам, но с NFC.

Биометрия по радужке глаза — вообще отдельная тема. Технически работает, но на вокзале в час пик создаёт очереди. Плюс культурный момент — многие пассажиры из регионов отказываются 'показывать глаза камере'.

Кажется, будущее за гибридными решениями. Простые механические барьеры с точечным электронным контролем в критических зонах. Как раз подход АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент — не гнаться за модой, а делать то, что реально работает годами.

Выводы, которые нигде не прочитаешь

Главный урок за 15 лет работы: идеальных систем не существует. Можно потратить миллионы на разработку, а потом обнаружить, что пассажиры перелезают через турникеты просто потому что им лужу обходить. Реальная защита — это всегда компромисс между технологиями, человеческим фактором и бюджетом.

Совет тем, кто выбирает оборудование: смотрите не на презентации, а на объекты где система отработала 3+ года. У производителей систем защиты от несанкционированного доступа из Китая красивые каталоги, но их оборудование редко переживает пятый российский зимний сезон.

И последнее: никогда не верьте тем, кто предлагает 'универсальное решение'. Для аэропорта, метро и железнодорожных вокзалов нужны принципиально разные подходы. То что работает под землёй, откажет на открытой платформе при -40°C. Это знают все, кто реально занимается эксплуатацией, а не продажами.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

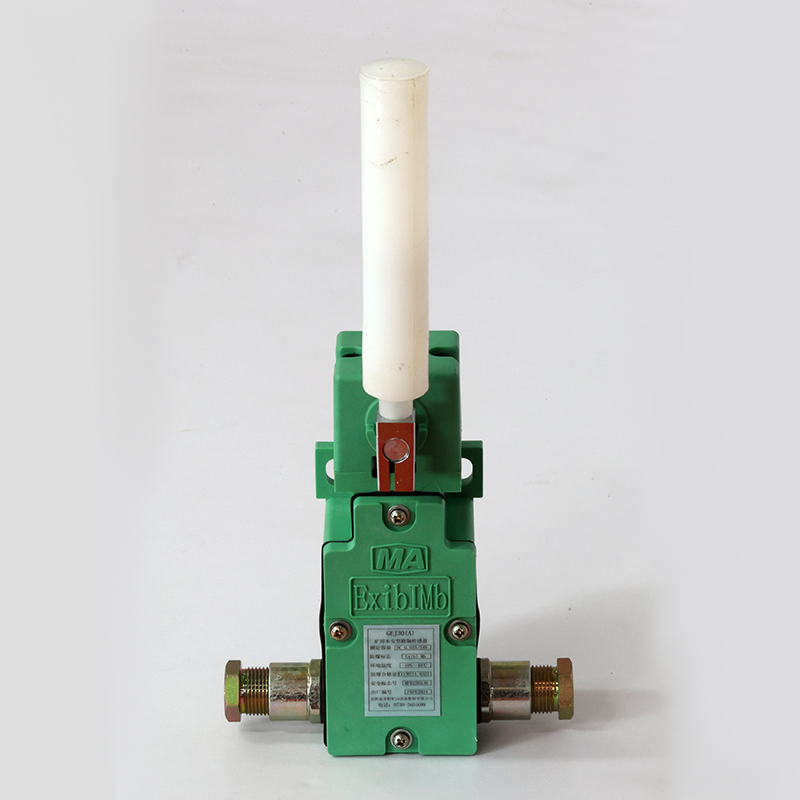

Искробезопасный датчик скорости вращения для горных работ

Искробезопасный датчик скорости вращения для горных работ -

Взрывозащищенный и искробезопасный дисплей для шахт

Взрывозащищенный и искробезопасный дисплей для шахт -

Искробезопасный датчик температуры для горных работ

Искробезопасный датчик температуры для горных работ -

Взрывозащищенный и искробезопасный шкаф управления и пульт управления PLC для горнодобывающей промышленности

Взрывозащищенный и искробезопасный шкаф управления и пульт управления PLC для горнодобывающей промышленности -

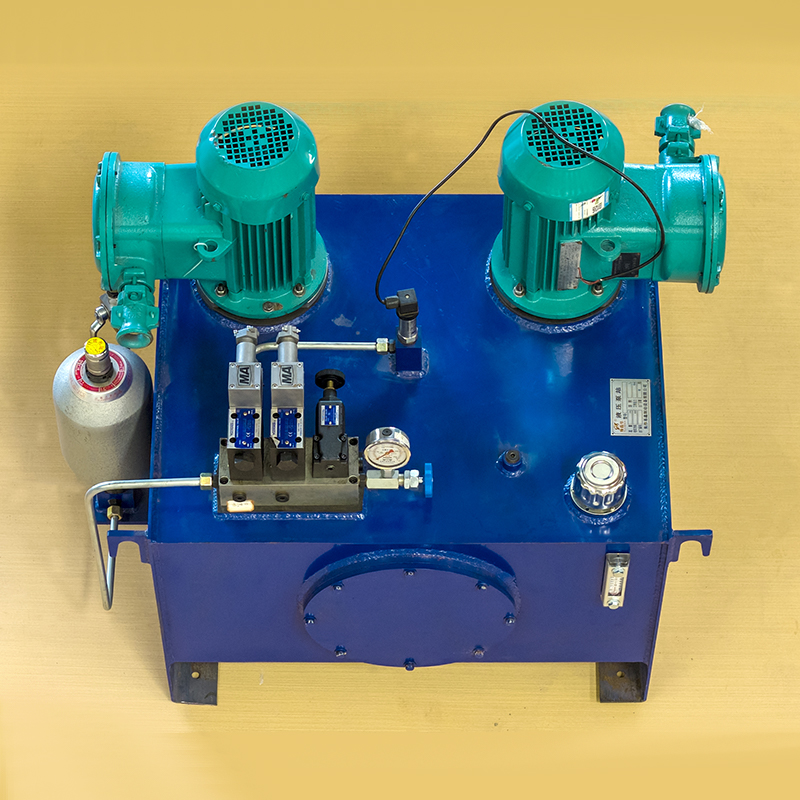

Гидравлическая станция

Гидравлическая станция -

Регулируемый кронштейн подвески

Регулируемый кронштейн подвески -

Взрывозащищенная и искробезопасная камера для шахт

Взрывозащищенная и искробезопасная камера для шахт -

Взрывозащищенный и искробезопасный громкоговоритель для горных работ

Взрывозащищенный и искробезопасный громкоговоритель для горных работ -

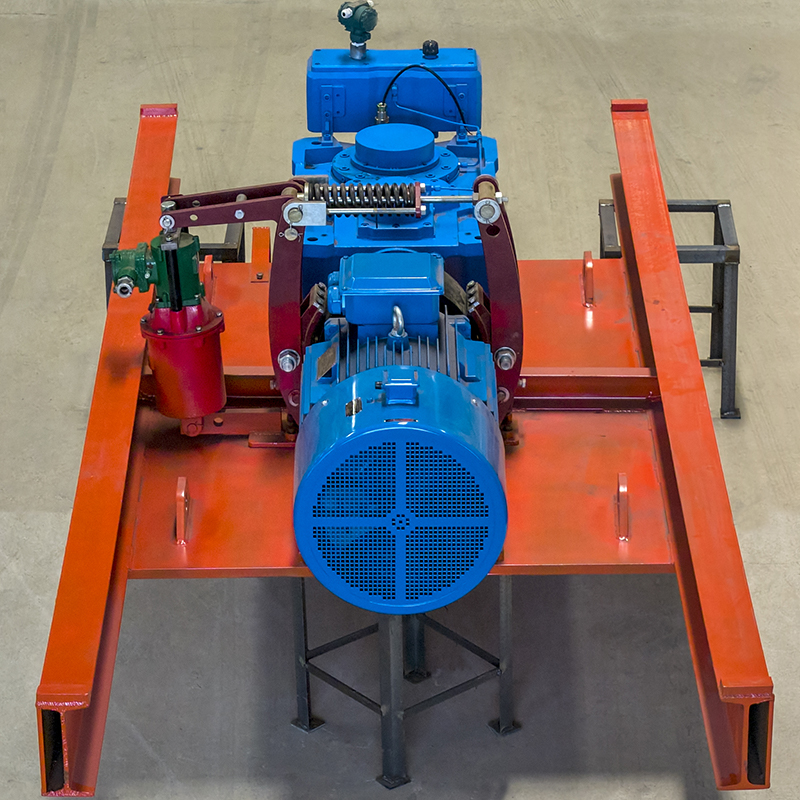

Подвесное транспортное устройство для шахт Носовая часть

Подвесное транспортное устройство для шахт Носовая часть -

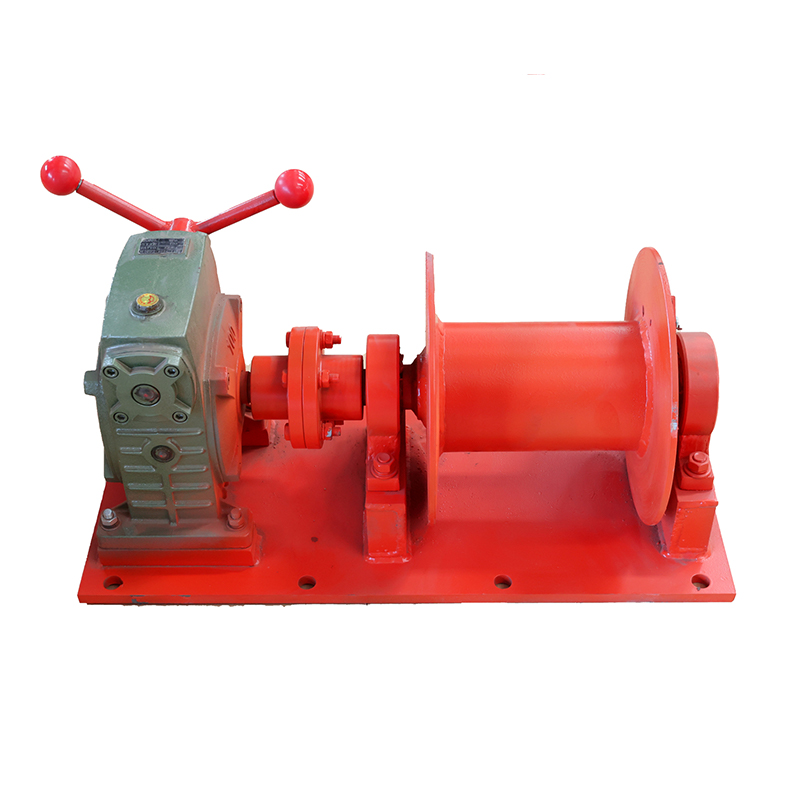

Натяжная лебёдка

Натяжная лебёдка -

Искробезопасный датчик отклонения для горных работ

Искробезопасный датчик отклонения для горных работ -

Фиксированный тросовый подъемник

Фиксированный тросовый подъемник

Связанный поиск

Связанный поиск- Датчик скорости ваз 2114 в китае

- Знаменитый датчик скорости инжектора ваз

- Превосходный правый приводной вал

- Знаменитый гамак с мягкой подушкой сиденья

- Ведущая гидравлическая станция 700 бар

- Производитель гидравлических станций управления pvo

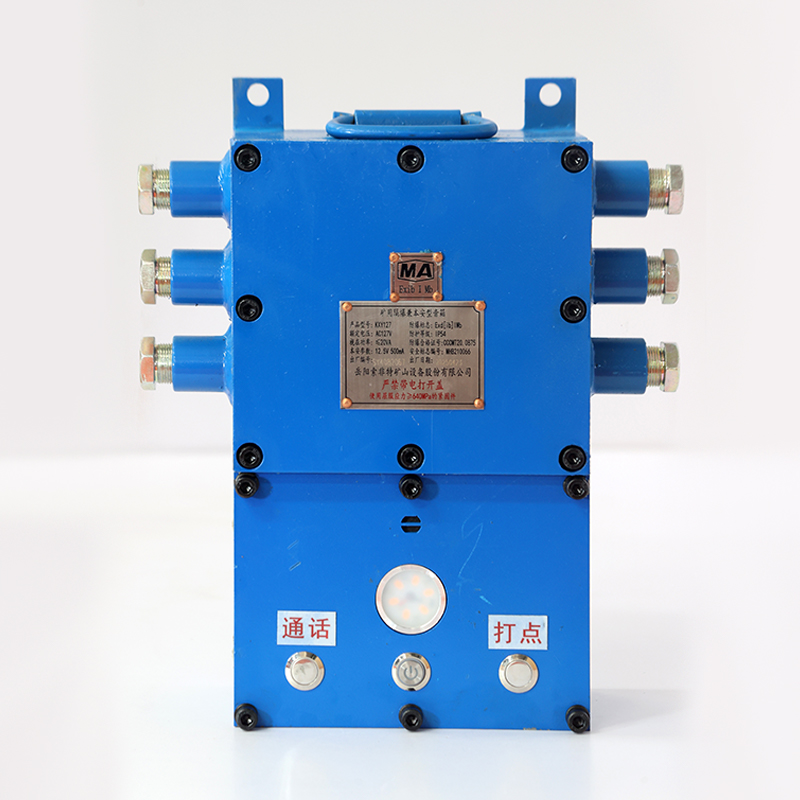

- Управляющий шкаф kxy127

- Гидравлическая испытательная станция oem

- Оборудование для видеонаблюдения на угольных шахтах в китае

- Китай датчик скорости уаз