Производители полуосей карданных валов

Когда слышишь про производителей полуосей карданных валов, многие сразу представляют гигантов вроде ZF или GKN, но в России-то своя специфика. У нас до сих пор живёт миф, что полуось — это чуть ли не кусок трубы с шарнирами, хотя на деле тут и термообработка, и балансировка, и подбор сплавов под конкретные нагрузки. Сам работал с заводами, где до сих пор пытаются экономить на закалке, а потом удивляются, почему ось лопается не там, где расчётная нагрузка, а в зоне перехода шлицов.

Российский рынок: между кустарным производством и импортозамещением

Если брать наших производителей полуосей, то лет десять назад большинство работало по принципу ?скопировали образец — запустили в серию?. Помню, на одном из уральских заводов пытались воспроизвести немецкую полуось для карьерной техники. Сделали вроде бы один в один, но через 200 моточасов пошли трещины по телу вала. Оказалось, проблема не в геометрии, а в режиме индукционной закалки — перегрели металл, и появились остаточные напряжения. Пришлось переделывать всю технологическую цепочку, включая контроль температуры в печи.

Сейчас ситуация меняется, особенно с приходом компаний, которые изначально ориентируются на стандарты ISO. Вот, например, АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент — они хоть и специализируются на подвесных транспортных системах, но их подход к производству компонентов вроде полуосей карданных валов заметно отличается. Не просто выточить деталь по чертежу, а сразу закладывают ресурсные испытания, считают усталостную прочность. На их сайте https://www.yysft.ru видно, что они не просто производители, а объединяют НИОКР с производством — это редкость для российского рынка, где часто разделяют ?конструкторов? и ?технологов?.

Кстати, про импортозамещение: многие думают, что если взять иностранный чертёж и сделать на нашем станке — будет то же самое. Но ведь сталь-то другая, и режимы обработки другие. Как-то раз пришлось заменять полуось на карьерном самосвале — оригинальная от Timken выходила из строя раз в полгода, а наша, с дополнительной поверхностной пластической деформацией, проработала почти год. Правда, пришлось подбирать другой режим азотирования — наш сплав хуже ?держал? азотированный слой.

Технологические тонкости: от заготовки до балансировки

Самое сложное в производстве полуосей — не сам процесс, а контроль на каждом этапе. Вот, допустим, поковка. Казалось бы, нагрел заготовку, отковал — что может пойти не так? А на деле если не выдержать температуру начала ковки, потом в структуре появляются дефекты, которые не всегда видны даже при УЗК. Один раз видел, как на испытательном стенде полуось лопнула при нагрузке 80% от расчётной — все искали причину в шлицах, а оказалось, ещё в заготовке была неметаллическая включённость.

Балансировка — отдельная история. Особенно для длинных полуосей карданных валов, где дисбаланс вызывает не просто вибрацию, а ускоренный износ подшипников. Раньше многие производители балансировали только готовый узел, но сейчас грамотные заводы вроде АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент делают это поэтапно: сначала черновую балансировку после токарной обработки, потом чистовую — после шлифовки. Разница в ресурсе получается до 30%.

И про шлицы не забудем. Здесь две школы: одни делают эвольвентные шлицы с большим запасом по прочности, другие — прямобочные, но с упрочняющей обработкой. Второй вариант дешевле, но требует точного расчёта концентраторов напряжений. На практике часто встречаю комбинированный подход: эвольвента на ответственных узлах, прямобочные — где нагрузки попроще. Кстати, у того же Юэяна в описании продукции видно, что они используют оба варианта в зависимости от применения — это говорит о гибкости производства.

Ошибки проектирования, которые дорого обходятся

Частая проблема у начинающих производителей — несоответствие расчётных и реальных нагрузок. Делают полуось по каталогу, не учитывая динамические удары. Был случай с карданным валом для горного комбайна: по паспорту крутящий момент 12 кН·м, а в работе кратковременные пики до 18. В результате шлицы ?слизало? за месяц. Пришлось пересматривать не только материал, но и профиль шлицов — увеличили радиус у основания.

Ещё один момент — термообработка. Многие до сих пор считают, что чем твёрже поверхность, тем лучше. Но при высокой твёрдости (выше 55 HRC) падает вязкость, и полуось становится хрупкой. Оптимально делать градиентную закалку: поверхность твёрдая, сердцевина вязкая. На некоторых заводах пытаются сэкономить и закаливают всю деталь ?в объём? — потом удивляются, почему вал лопается пополам от усталости.

Коррозия — недооценённый враг. Казалось бы, полуось работает в масле, какая коррозия? Но конденсат в полостях, агрессивные среды в карьерах — всё это приводит к питтинговой коррозии, которая становится очагом усталостной трещины. Сейчас передовые производители, включая АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент Работал и с немецкими, и с японскими полуосями — да, качество стабильное, но и цена в 2-3 раза выше. При этом наши производители, если не гонятся за удешевлением любой ценой, могут делать конкурентоспособные изделия. Например, для того же карьерного оборудования, где важна не столько абсолютная прочность, сколько предсказуемый ресурс. Интересно, что у иностранцев часто перестраховка — делают с большим запасом, что утяжеляет конструкцию. Наши же иногда слишком рискуют, уменьшая сечения. Золотая середина — когда считают не по стандартным формулам, а с учётом реальных условий эксплуатации. Вот у Юэяна, судя по описанию на https://www.yysft.ru, как раз такой подход: они объединяют проектирование и испытания, то есть сразу проверяют теорию на практике. Запчасти — отдельный разговор. Иностранные производители часто делают ремонт невыгодным: проще купить новую полуось, чем искать запчасти для восстановления. Наши в этом плане гибче — многие выпускают ремкомплекты, те же шарниры или крестовины отдельно. Это важно для эксплуатационников, особенно в удалённых районах, где ждать поставку из-за границы — терять недели простоя. Споры про материалы не утихают. Одни говорят, что будущее за легированными сталями с ванадием, другие экспериментируют с композитами. Пока композиты для полуосей карданных валов — экзотика, слишком дороги и сложны в ремонте. А вот улучшение классических сталей продолжается. Видел образцы с добавкой ниобия — усталостная прочность выросла на 15% без увеличения стоимости. Технологии контроля становятся доступнее. Раньше рентгеноструктурный анализ был только у крупных заводов, сейчас портативные дефектоскопы есть даже у средних производителей. Это снижает процент брака, особенно по скрытым дефектам. Думаю, через пару лет 3D-контроль геометрии станет стандартом даже для рядовых заказов. Стандарты у нас пока отстают. ГОСТы на полуоси карданных валов не всегда учитывают современные нагрузки, особенно в горной технике. Производителям вроде АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент приходится разрабатывать собственные ТУ, согласовывать их с отраслевыми институтами. Это и плюс, и минус: с одной стороны, гибкость, с другой — нет единого подхода к испытаниям. В целом, рынок производителей полуосей карданных валов в России постепенно взрослеет. Уже не то время, когда главным критерием была цена. Сейчас важнее ресурс, ремонтопригодность, наличие сервисной поддержки. И те компании, которые вкладываются в исследования и тесную работу с эксплуатационниками, в итоге выигрывают даже при более высокой стоимости продукции.Сравниваем подходы: когда импорт не панацея

Что в перспективе: материалы, технологии, стандарты

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

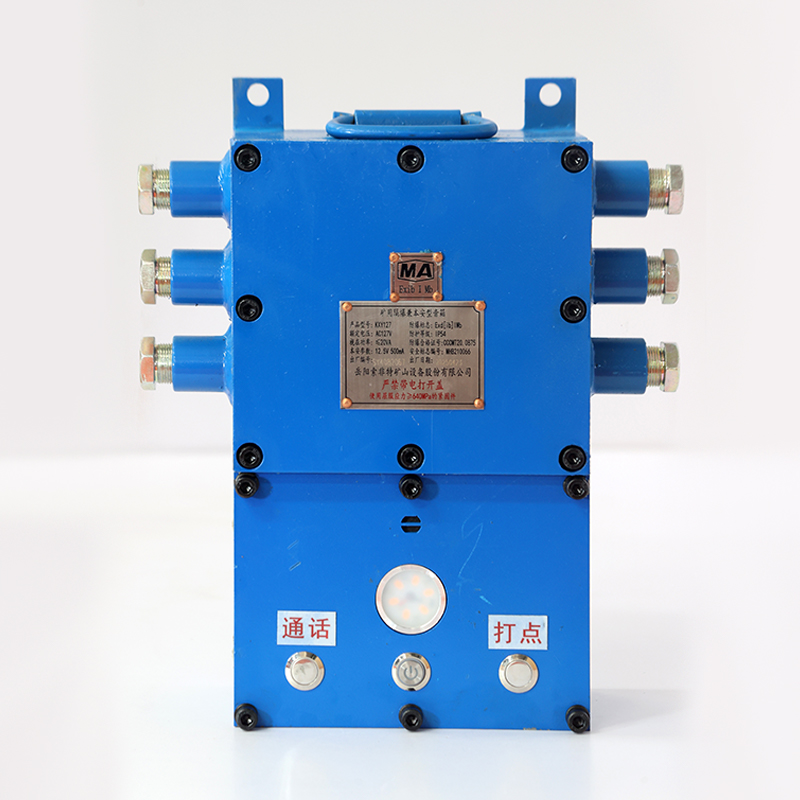

Искробезопасный аварийный выключатель для горных работ

Искробезопасный аварийный выключатель для горных работ -

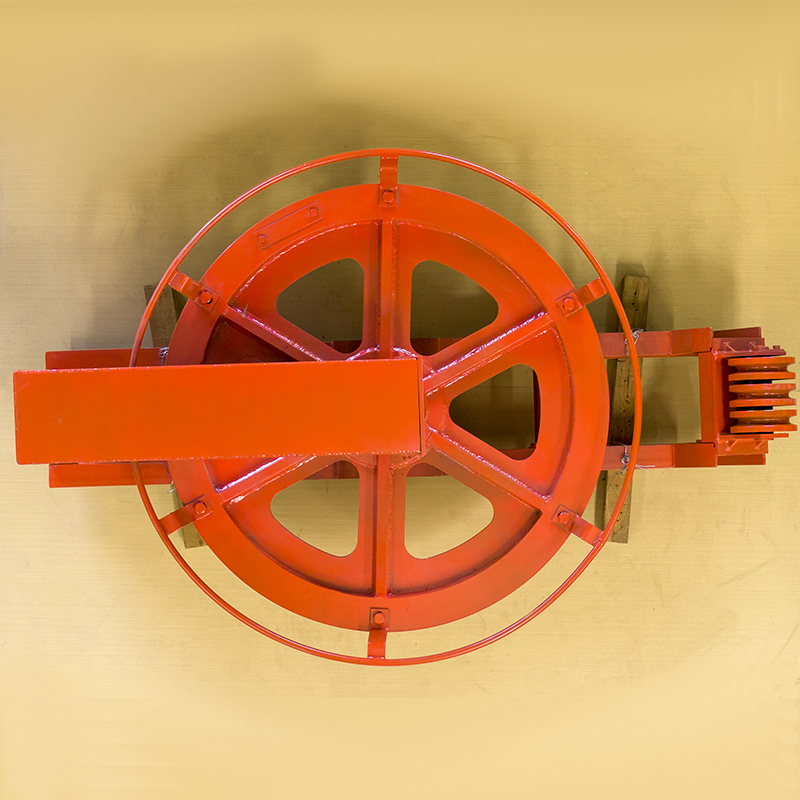

Моноблочный кронштейн с защитой от схода каната

Моноблочный кронштейн с защитой от схода каната -

Искробезопасный датчик давления для горных работ

Искробезопасный датчик давления для горных работ -

Полуподвесное кресло

Полуподвесное кресло -

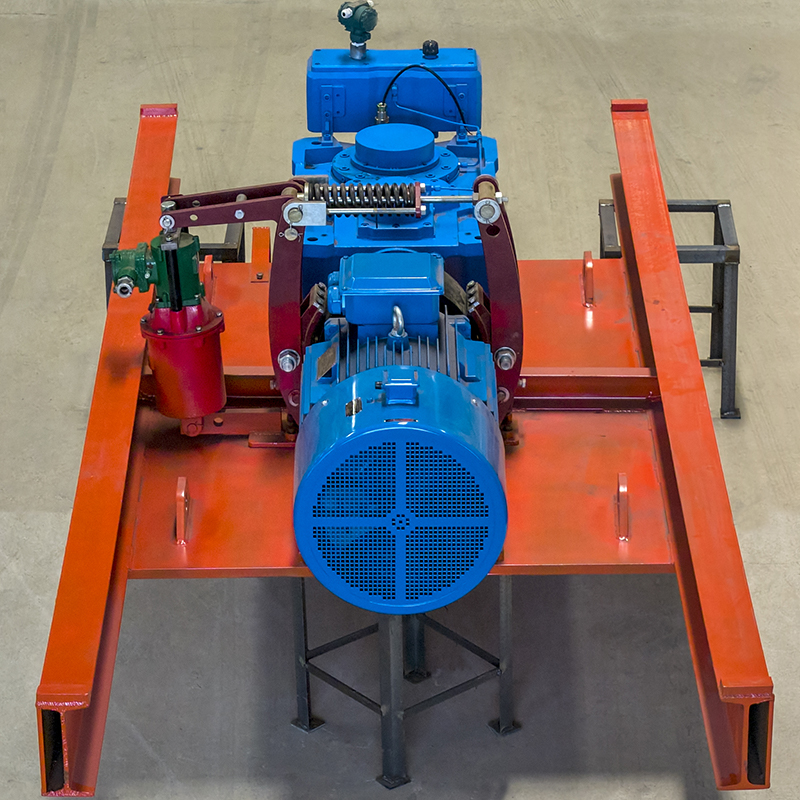

Подвесное транспортное устройство для шахт Хвостовая часть

Подвесное транспортное устройство для шахт Хвостовая часть -

Двойное опорное колесо

Двойное опорное колесо -

Видео наблюдение промышленный компьютер

Видео наблюдение промышленный компьютер -

Одиночное опорное колесо

Одиночное опорное колесо -

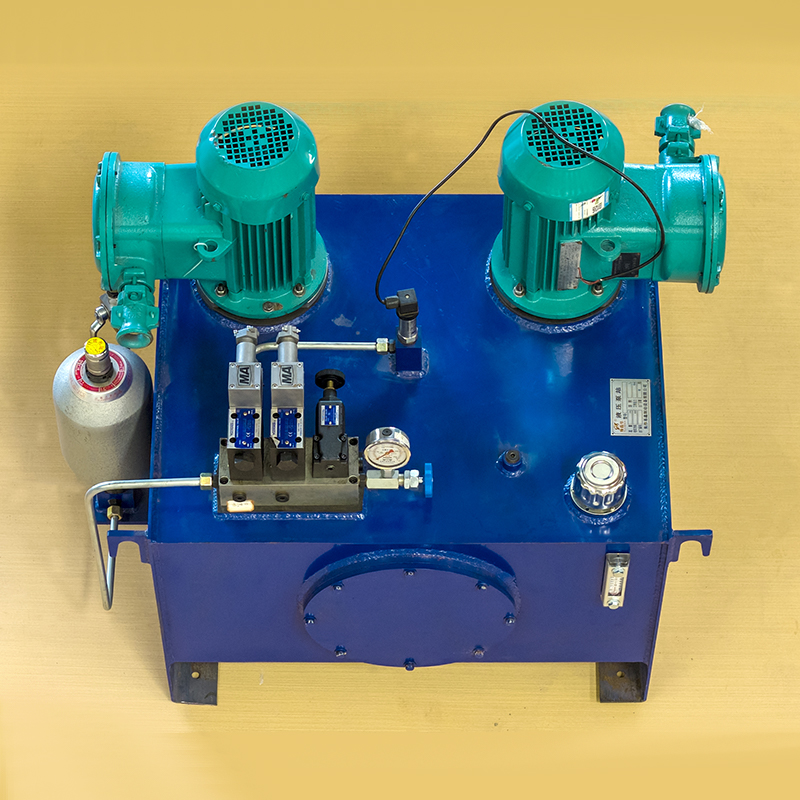

Гидравлическая станция

Гидравлическая станция -

Подвесное транспортное устройство для шахт Носовая часть

Подвесное транспортное устройство для шахт Носовая часть -

Взрывозащищенный и искробезопасный громкоговоритель для горных работ

Взрывозащищенный и искробезопасный громкоговоритель для горных работ -

Фиксированный тросовый подъемник

Фиксированный тросовый подъемник

Связанный поиск

Связанный поиск- Oem видеонаблюдения промышленного контроля машины

- Отличный приводной вал gsp

- Гидравлическая насосная станция высокого давления в китае

- Отличный полуось карданного вала

- Датчик скорости oem purchase

- Цены на встроенный тросовый подвес для защиты от падения

- Электрическое управление подвесным путепроводом из китая

- Поставщики промышленных контроллеров видеонаблюдения

- Датчик скорости китай 2114

- Приводной вал oem в сборе