Производители подвесок для колес тройного давления

Если честно, когда слышишь 'производители подвесок для колес тройного давления', первое что приходит в голову — это какие-то сверхсложные системы с кучей автоматики. Но на практике часто оказывается, что главная проблема не в давлении, а в том, как вся эта конструкция ведёт себя под нагрузкой в реальных условиях. У нас в АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент были случаи, когда инженеры перемудрили с расчётами, а на карьере подвеска начала 'играть' совсем не так, как в лаборатории.

Что на самом деле скрывается за тройным давлением

Тут многие сразу думают о трёх независимых контурах, но это упрощение. Речь скорее о трёх режимах работы: штатный, перегрузка и аварийный сброс. В наших системах, которые мы поставляем для карьерной техники, например, важно не просто выдержать давление, а чтобы переход между режимами был плавным. Иначе — трещины в креплениях, причём не сразу, а через 200-300 часов работы.

Запомнился случай на разрезе в Кузбассе: заказчик жаловался на вибрацию, а оказалось, что монтажники сэкономили на калибровке датчиков. Пришлось переделывать узлы крепления прямо на месте, благо у нас в Юэян Суофейт как раз есть выездные группы для таких ситуаций. Кстати, наш сайт https://www.yysft.ru теперь содержит целый раздел с полевыми отчётами — там как раз разбирают подобные кейсы.

Колесо с тройным давлением — это не про 'чем больше, тем лучше'. Иногда вижу, как конкуренты пытаются впихнуть максимум функций, но теряется главное — ремонтопригодность в полевых условиях. Наши инженеры специально оставляют технологические окна для быстрой замены манжет, хотя это усложняет производство.

Ошибки которые дорого обходятся

В 2022 году мы чуть не провалили поставку для угольного разреза из-за недооценки температурных деформаций. Расчёт был верный по ГОСТам, но в Сибири бывают перепады по 40 градусов за сутки — и тут уже никакие стандарты не работают. Пришлось экстренно дорабатывать материал втулок, использовать композит с памятью формы.

Сейчас всегда советую заказчикам смотреть не на паспортные характеристики, а на поведение системы в циклических нагрузках. Однажды видел, как подвеска от известного немецкого производителя рассыпалась после 50 циклов 'разгон-торможение' с полной загрузкой. А всё потому что считали на статику, а не на усталость металла.

Кстати, про производителей подвесок для колес тройного давления — многие забывают про совместимость с шинами. Бывает, ставят шины другого профиля, и вся система балансировки идёт вразнос. Мы сейчас в АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент даже проводим семинары для механиков, как избежать таких ситуаций.

Нюансы которые не найти в инструкциях

При монтаже важно не перетянуть гидравлические фитинги — момент затяжки должен быть не более 110 Нм, иначе сорвёшь резьбу в алюминиевом корпусе. Это знаешь только после десятка установок. И да, перед первым пуском обязательно прокачивать систему под углом 15 градусов — в мануалах пишут про 10, но это недостаточно.

Ещё момент: при работе в солёной среде (например, в приморских карьерах) нужно раз в две недели проверять состояние пневмокамер. Соль разъедает не столько металл, сколько уплотнители. Мы в прошлом месяце как раз поставляли партию специальных покрытий для таких условий — не идеальное решение, но хотя бы удваивает ресурс.

Заметил, что некоторые производители экономят на системе аварийного стравливания — ставят клапаны прямого действия вместо двухступенчатых. В теории разница невелика, но при гидроударе (а он неизбежен при работе с экскаваторами) это приводит к разрыву магистралей. Дорогостоящий ремонт потом обходится дороже всей экономии.

Почему стандартизация не всегда полезна

Сейчас многие гонятся за унификацией, но с подвесками для колес тройного давления это плохо работает. Для карьерных самосвалов нужен один расчёт, для буровых установок — другой, хотя нагрузки похожи. Разница в динамике — самосвалы постоянно разгоняются-тормозят, а буровые стоят на месте неделями, но с вибрацией.

Мы в Юэян Суофейт сначала пытались сделать универсальный узел крепления — вроде бы логично, производство дешевле. Но на испытаниях выяснилось, что для разных типов техники нужны разные углы развала шасси. Пришлось вернуться к индивидуальным решениям, хоть и дороже.

Интересно, что китайские коллеги сейчас активно копируют наши старые разработки, но повторяют именно конструкцию, без понимания физики процесса. Видел их подвески — вроде бы все размеры соблюдены, а ресурс втрое меньше. Потому что не учитывают усталостные характеристики именно российских сталей.

Что будет дальше с этим сегментом

Судя по тенденциям, скоро придётся переходить на системы с адаптивным давлением — когда подвеска сама подстраивается под тип грунта. Мы уже тестируем такие прототипы, но пока не всё гладко: датчики забиваются грязью, алгоритмы сбоят при резкой смене погоды.

Ещё одна головная боль — совместимость с автономными системами управления. Современные карьеры переходят на беспилотную технику, а значит подвески должны 'общаться' с центральным компьютером. Тут нужны уже не механики, а программисты с пониманием механики — таких специалистов днём с огнём не найти.

Думаю, через пару лет появятся гибридные системы, где пневматика сочетается с магнитными амортизаторами. Мы в АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент уже закупили оборудование для испытаний таких решений — дорого, но отставать нельзя. Кстати, на https://www.yysft.ru скоро появится раздел с нашими экспериментальными наработками — может, коллеги подскажут свежие идеи.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

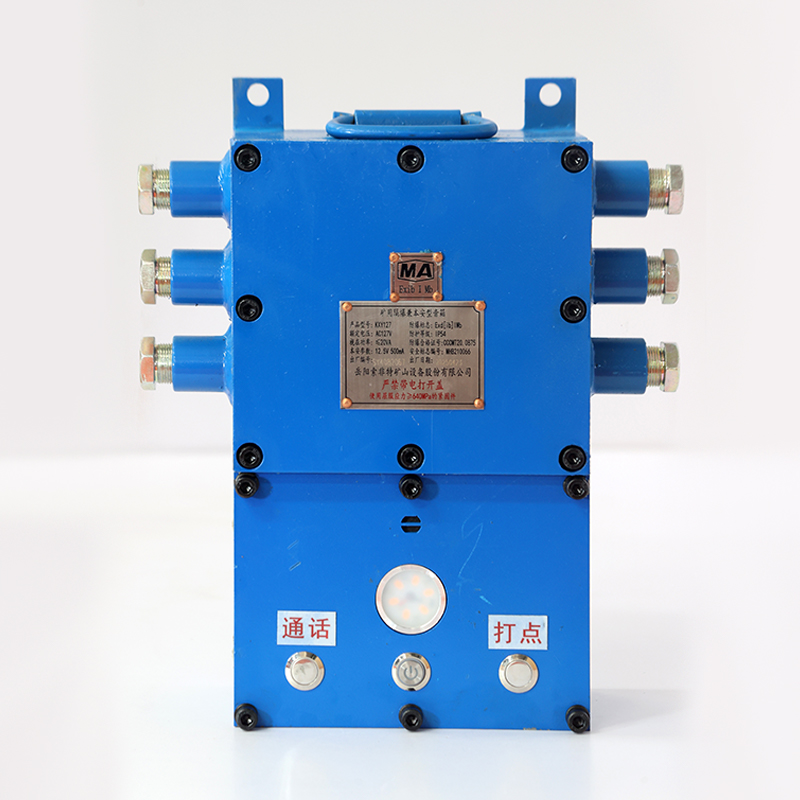

Искробезопасный датчик температуры для горных работ

Искробезопасный датчик температуры для горных работ -

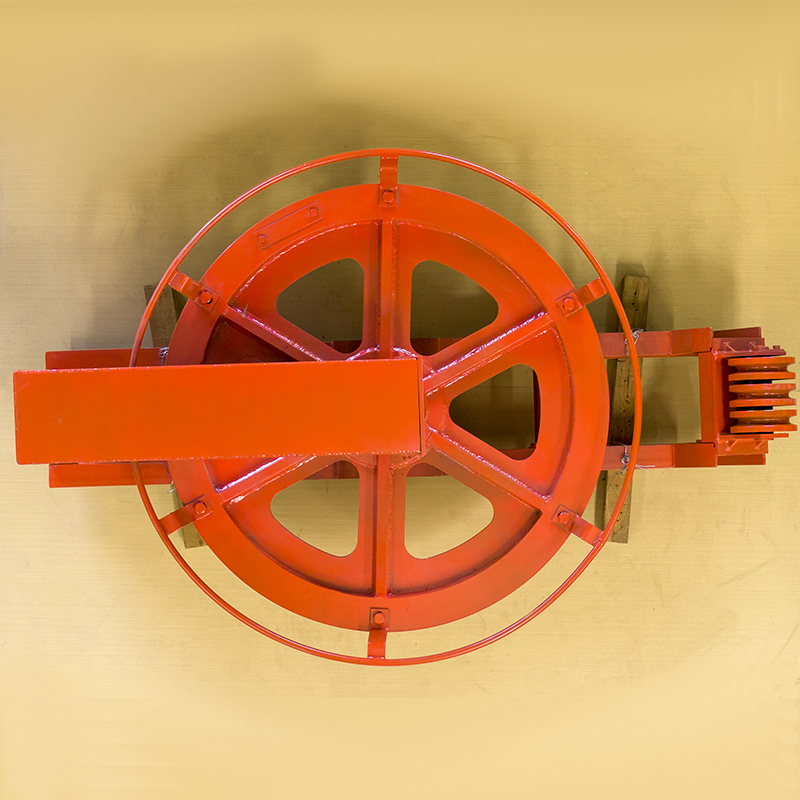

Ведущее колесо и хвостовое колесо

Ведущее колесо и хвостовое колесо -

Цилиндрический кронштейн с 360° регулировкой

Цилиндрический кронштейн с 360° регулировкой -

Взрывозащищенный и искробезопасный громкоговоритель для горных работ

Взрывозащищенный и искробезопасный громкоговоритель для горных работ -

Приводной вал

Приводной вал -

Двойное опорное колесо

Двойное опорное колесо -

Кронштейн с тремя прижимными роликами

Кронштейн с тремя прижимными роликами -

Подвесное транспортное устройство для шахт Хвостовая часть

Подвесное транспортное устройство для шахт Хвостовая часть -

Искробезопасный аварийный выключатель для горных работ

Искробезопасный аварийный выключатель для горных работ -

Защита пассажиров на расстоянии

Защита пассажиров на расстоянии -

Гравитационный тросовый подъемник

Гравитационный тросовый подъемник -

Регулируемый кронштейн подвески

Регулируемый кронштейн подвески

Связанный поиск

Связанный поиск- Поставщики выключателей аварийной остановки

- Ведущий датчик скорости водителя

- Цена гидравлической насосной станции высокого давления

- Гидравлическая станция rugidro в китае

- Превосходное электрическое управление верхним передвижным устройством

- Установки для гидравлических станций

- Ведущий приводной мост

- Датчики давления на впуске в китае

- Превосходный искробезопасный шахтный датчик

- Цена утяжелителя