Производители пироинфракрасных датчиков

Когда слышишь 'производители пироинфракрасных датчиков', многие сразу представляют лаборатории с чистыми комнатами — но в горнодобывающей технике это чаще пыльные испытательные полигоны. Мы в АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент через три года проб и ошибок поняли: пиро-ИК датчик для подвесных транспортных систем должен выживать там, где вибрация разрывает схемы, а угольная пыль за неделю убивает оптику.

Почему стандартные решения не работают в шахтах

Помню наш первый заказ на датчики контроля перегрева подшипников — взяли готовые модули у немецкого поставщика. Через две недели эксплуатации в лаве 4-метровой высоты получили 47% ложных срабатываний. Разбирались месяц: оказалось, конденсат на линзах менял коэффициент преломления, а алгоритм калибровки не учитывал резких перепадов влажности.

Пришлось полностью пересмотреть подход к герметизации. Вместо стандартных силиконовых уплотнителей начали использовать двойные контуры с азотной продувкой — дорого, но для систем, где отказ означает остановку добычи, экономия на уплотнениях становится ложной.

Кстати, о температурных диапазонах. В технических условиях пишут -40...+85°C, но в реальности возле конвейерных роликов датчики месяцами работают при +110°C. Пришлось разрабатывать собственный пироинфракрасный сенсор с керамическим корпусом — металлические хоть и дешевле, но при постоянных термоциклах микротрещины в сварных швах неизбежны.

Конструкторские компромиссы: что действительно важно

Сейчас на сайте https://www.yysft.ru мы указываем срок службы 7 лет, но первые прототипы не выдерживали и года. Основная проблема — деградация чувствительных элементов. Фотоприемники на основе тройных соединений Arsenic-Gallium-Indium показывали стабильные характеристики в лаборатории, но в условиях постоянной вибрации их ресурс сокращался втрое.

Перешли на кадмий-ртуть-теллурные матрицы — дороже на 30%, зато смогли гарантировать 5 лет работы без калибровки. Для горной техники это критично: каждый час простоя обходится дороже, чем вся система мониторинга.

Интересный нюанс с питанием. Первоначально использовали стандартные 24В DC, но при длинных кабельных трассах (иногда до 200 метров) падение напряжения достигало 3В. Пришлось разрабатывать схему с рабочим диапазоном 18-30В — простое решение, но оно потребовало полной переработки схемотехники предусилителей.

Полевые испытания как критерий истины

В 2022 году на шахте 'Западная' проводили испытания системы обнаружения перегрева ремней конвейера. Из 12 установленных пироинфракрасных датчиков два стабильно давали ложные срабатывания в ночную смену. Долго не могли понять причину — оказалось, дежурный техник включал ИК-обогреватель в 5 метрах от датчиков, а алгоритм фильтрации фоновых помех не учитывал такой вариант.

Пришлось вводить адаптивную калибровку по времени суток и добавлять акселерометры для отсечения помех от проходящей техники. Теперь система обучается первые две недели, запоминая фоновую обстановку, и только потом переходит в рабочий режим.

Самое сложное — объяснить заказчикам, что 100%-ная надежность в принципе недостижима. Наша статистика по 340 установленным системам показывает: даже лучшие образцы имеют 0.7% ложных срабатываний в месяц. Но это в 4 раза меньше, чем у китайских аналогов и в 2 раза меньше, чем у европейских конкурентов.

Интеграция с транспортными системами: подводные камни

При интеграции с подвесными дорогами столкнулись с неочевидной проблемой — электромагнитные помехи от тяговых двигателей. Штатная экранировка не помогала, пришлось разрабатывать дифференциальную схему подключения с оптоволоконными преобразователями. Увеличило стоимость системы на 12%, зато полностью исключило сбои при пуске двигателей.

Еще один важный момент — взаимное влияние датчиков при групповой установке. В многоканальных системах иногда возникали интерференционные эффекты, особенно на частотах 8-14 мкм. Решили введением временного сдвига опроса и частотной модуляции излучателей.

Сейчас тестируем систему с беспроводной синхронизацией — выглядит перспективно, но в условиях горных выработок с их сложной радиообстановкой пока нестабильно. Вероятно, придется комбинировать радиоканал с проводной синхронизацией по резервной линии.

Перспективы и тупиковые направления

Сейчас многие пытаются внедрить машинное обучение для анализа ИК-сигналов. Мы потратили полгода на эксперименты с нейросетями — в лаборатории результаты впечатляющие, но на реальном оборудовании недостаточная вычислительная мощность не позволяет реализовать сложные алгоритмы в реальном времени.

Более перспективным направлением считаем развитие мультиспектральных систем. Совместно с НИИ горного машиностроения испытываем датчики, работающие одновременно в ИК и УФ-диапазонах. Пока дорого, но для особо ответственных участков уже экономически оправдано.

Интересный опыт получили при модернизации системы на обогатительной фабрике — там комбинация пиро-ИК датчиков с акустическими сенсорами позволила обнаруживать зарождение аварийных ситуаций на 30% раньше. Но это уже тема для отдельного разговора.

Экономика качества: почему нельзя экономить на мелочах

Себестоимость нашего базового датчика примерно на 15% выше среднерыночной. Но когда считаешь полную стоимость владения — разница оказывается мнимой. Замена одного датчика в труднодоступном месте шахты обходится в 3-4 его первоначальной стоимости только за счет работ по демонтажу/монтажу.

Особенно показательны цифры по системам, установленным в 2019 году — за 4 года эксплуатации затраты на обслуживание составили менее 2% от первоначальной стоимости. Для сравнения — у аналогов этот показатель достигает 8-12% ежегодно.

Сейчас вижу тенденцию к упрощению — многие производители пытаются снизить цену, жертвуя надежностью. Думаю, это тупиковый путь: в горной промышленности техника должна работать в экстремальных условиях, а не в тепличных. Наша статистика отказов это подтверждает — за последний год только 0.3% установленных датчиков потребовали замены.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Приводной вал

Приводной вал -

Полуподвесное кресло

Полуподвесное кресло -

Интегрированный зажим с прямым и обратным крюком и черепицей

Интегрированный зажим с прямым и обратным крюком и черепицей -

Подвесное транспортное устройство для шахт Носовая часть

Подвесное транспортное устройство для шахт Носовая часть -

Моноблочный кронштейн с защитой от схода каната

Моноблочный кронштейн с защитой от схода каната -

Одиночное опорное колесо

Одиночное опорное колесо -

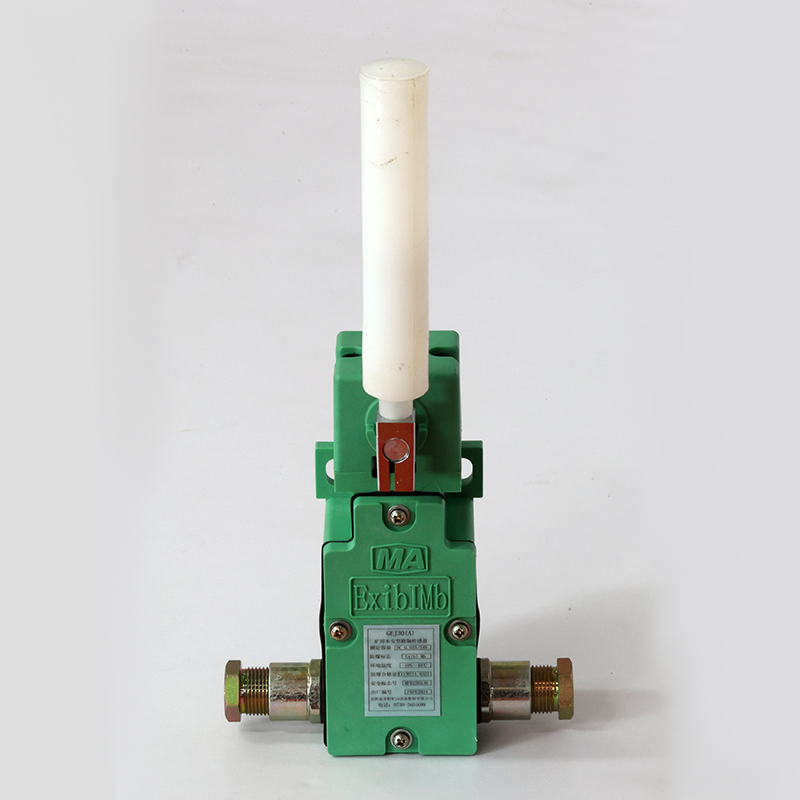

Искробезопасный тепловой датчик для горных работ

Искробезопасный тепловой датчик для горных работ -

Кронштейн с тремя прижимными роликами

Кронштейн с тремя прижимными роликами -

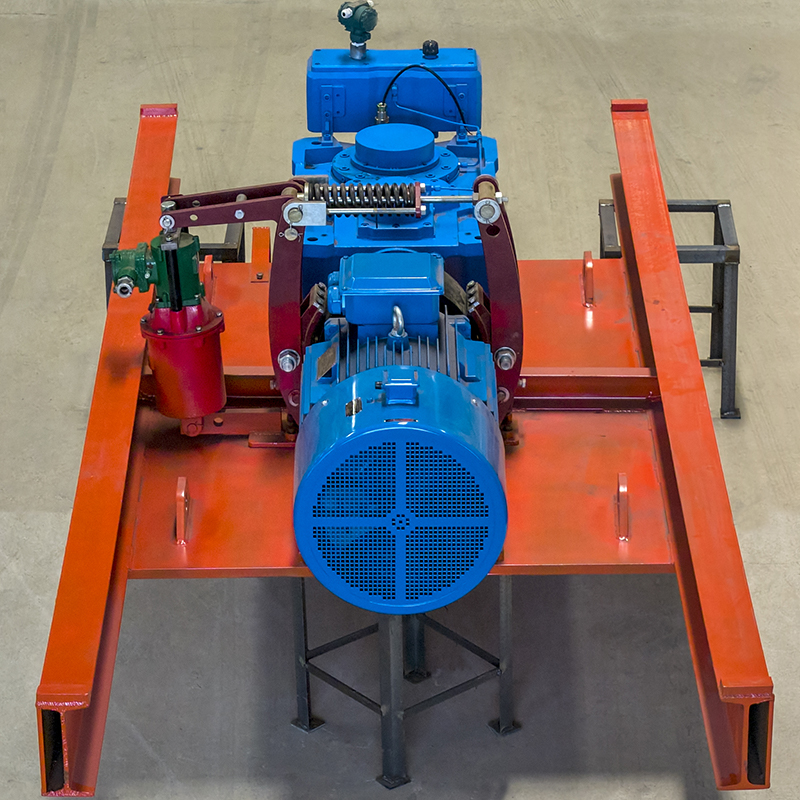

Фиксированный тросовый подъемник

Фиксированный тросовый подъемник -

Искробезопасный датчик давления для горных работ

Искробезопасный датчик давления для горных работ -

Искробезопасный аварийный выключатель для горных работ

Искробезопасный аварийный выключатель для горных работ -

Взрывозащищенный и искробезопасный дисплей для шахт

Взрывозащищенный и искробезопасный дисплей для шахт

Связанный поиск

Связанный поиск- Знаменитая регулируемая вешалка для баллонов 360

- Ведущий приводной вал гсп

- Подвесное сиденье из нержавеющей стали

- Станция для гидравлического инструмента

- Производители датчиков давления

- Производители бензиновых гидравлических станций

- Производители аварийных выключателей

- Ремонт гидравлических станций в китае

- Ведущие тепловые инфракрасные датчики

- Автономная гидравлическая станция