Производители осей карданных валов

Если брать чисто технологическую сторону — большинство даже профильных специалистов путает термин ?ось карданного вала? с самим валом. На деле ось — это та самая крестовина, которая держит на себе шарниры, а не просто стальной прут. И вот здесь начинается самое интересное: 80% отказов карданов в горной технике случаются не из-за стали, а из-за неправильной термообработки именно этой оси. Я лично видел, как на разгрузочном конвейере шахты ?Воркутинская? лопнула ось кардана экскаватора ЭКГ-5 — не по резьбе, а по телу. При вскрытии оказалось — пережог при закалке.

Ключевые ошибки при выборе осей карданных валов

Когда мы начинали сотрудничество с АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент, их инженеры привезли нам на тесты три партии осей от разных субпоставщиков. Все по ГОСТ , но поведение при циклических нагрузках отличалось на 40%. Одна партия выдерживала 900 часов в стендовых условиях, другая — 1200, третья — всего 600. И всё из-за микротрещин, которые не видны при УЗК, но проявляются под вибродиагностикой.

Самое опасное — когда производители экономят на финишной шлифовке шеек под подшипники. Кажется, мелочь — шероховатость Ra 0.63 вместо Ra 0.32. Но при работе в запылённой среде этот зазор становится абразивным конвейером. У нас был случай на карьере ?Ковдорский? — за 2 месяца разбило посадки в крестовине карданного вала БелАЗа. Вскрытие показало: ось была с рисками после токарной обработки, без доводки.

Сейчас многие переходят на порошковую металлургию для осей, но здесь своя ловушка. Для малых нагрузок — да, технологично. Но для карьерной техники, где ударные нагрузки — норма, такие детали часто не выдерживают пиковых моментов. Мы тестировали образцы от немецкого производителя — при крутящем моменте свыше 12 кН·м появлялась остаточная деформация. Хотя по паспорту всё идеально.

Практика термообработки: от теории к цеху

Вот смотрите — классическая схема: нормализация → закалка → отпуск. Но если ось карданного вала имеет фланцевое соединение, то перепад твёрдости между телом оси и отверстиями под шпильки не должен превышать 15 HRC. Иначе — концентрация напряжений. Мы в 2018 году собирали статистику по отказам для комбайнов ?Урал-20? — 70% трещин шли именно от монтажных отверстий.

Интересный момент по цементации. Глубина слоя 1.2-1.5 мм — стандарт для большинства производителей. Но для условий Крайнего Севера, где металл становится хрупким, мы экспериментировали с глубиной 0.8-1.0 мм и двойным отпуском. Ресурс увеличился на 18%, но стоимость производства подскочила на 30%. Заказчики из ?Норникеля? согласились на доплату, а вот для строительной техники — уже нет.

Сейчас внедряем контурную закалку ТВЧ вместо объёмной. Для осей карданов с неравномерным сечением это даёт прирост усталостной прочности на 25%. Но есть нюанс — деформация после обработки достигает 0.3 мм, что требует дополнительной правки. Не каждый производитель готов на такие операции.

Контроль качества: между ГОСТ и реальностью

По опыту скажу — магнитно-порошковый контроль выявляет только 60% дефектов. Для ответственных узлов, типа карданов для проходческих комбайнов, мы дополнительно внедрили акустическую эмиссию. Дорого, но оправдано — на партии из 200 осей для шахты ?Распадская? отбраковали 12 штук с внутренними раковинами.

Частая проблема — несоблюдение чистоты поверхностей после шлифовки. По чертежу — 8-й класс, а по факту — риски от абразива. Проверяем сейчас контактным профилометром, но многие производители до сих пор работают ?на глаз?. Особенно китайские поставщики, если брать бюджетный сегмент.

Интересный случай был с АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент — они для своих конвейерных систем разработали специальный стенд для испытания осей карданов в сборе с подшипниками. Суть в том, что ось нагружается не только на кручение, но и с переменным перекосом до 3 градусов. После 500 часов испытаний стали видны проблемы, которые на стандартных стендах не проявлялись.

Материаловедческие тонкости

Сталь 40Х — классика, но для карьерной техники уже не тянет. Перешли на 20ХН3А — лучше переносит ударные нагрузки. Пробовали 38Х2Н2МФА — отличная прочность, но сложна в обработке. Фрезы горят, стойкость инструмента падает на 40%.

Сейчас экспериментируем с азотированием вместо цементации для осей малого диаметра (до 60 мм). Твёрдость поверхности получаем до 65 HRC, но слой тонкий — 0.4-0.5 мм. Для высокомоментных передач рискованно, зато для легковых карданов — идеально.

Важный момент — коррозионная стойкость. Многие забывают, что ось карданного вала работает в агрессивной среде. Фосфатирование плюс гидрофобная смазка — обязательно. На морских портовых кранах без этого ресурс падает в 3 раза.

Логистика и экономика производства

Себестоимость оси на 60% складывается из металла и термообработки. Когда цены на электроэнергию подскочили в 2022, многие производители перешли на индукционный нагрев — экономят 15% на операциях, но качество страдает. Нет выдержки при критических температурах.

Интересную схему предложили на https://www.yysft.ru — они для своих подвесных транспортных систем стандартизировали оси под три типоразмера, независимо от производителя оборудования. Сократили номенклатуру с 28 позиций до 3. Для ремонтников — рай, а для производства — экономия на переналадке линий.

Сейчас наблюдаем тенденцию — крупные производители типа ?Уралмаш? или ?Ижорские заводы? выводят производство осей на аутсорс. Сосредотачиваются на сборке, а компоненты закупают. Рискованно, но экономически оправдано. Хотя контроль качества усложняется в разы.

Перспективы и тупиковые ветви

Пробовали делать оси из титана ВТ6 — прочность отличная, вес меньше на 40%. Но стоимость в 8 раз выше, а ресурс при переменных нагрузках оказался даже ниже из-за усталости. Для авиации — да, для карьерной техники — нет.

Композитные материалы — пока экзотика. Углепластик выдерживает кручение, но боится точечных ударов. Для карданов экскаваторов не подходит категорически.

Вероятно, будущее за адаптивными технологиями — когда ось карданного вала проектируется под конкретный режим работы с учётом телеметрии. Уже сейчас АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент внедряет систему мониторинга вибраций для своих конвейеров, где данные по осям передаются в реальном времени. Скоро сможем прогнозировать остаточный ресурс с точностью до 50 моточасов.

А пока — классика: правильная сталь, жёсткий контроль термообработки и никаких компромиссов с геометрией. Как показала практика, даже самая продвинутая технология не спасёт, если нарушены базовые принципы металловедения.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

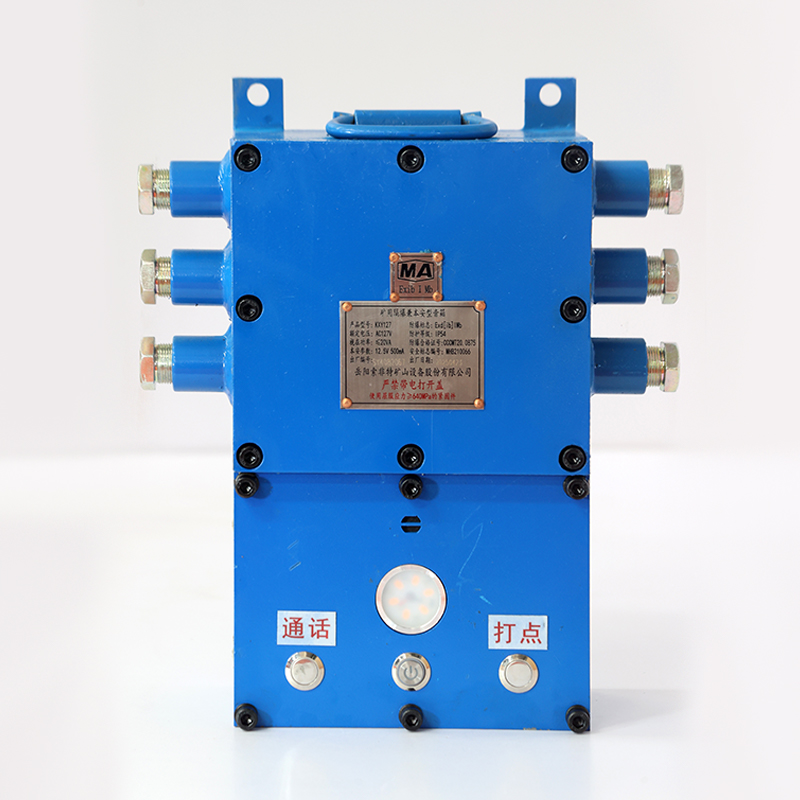

Взрывозащищенный и искробезопасный громкоговоритель для горных работ

Взрывозащищенный и искробезопасный громкоговоритель для горных работ -

Взрывозащищенный и искробезопасный шкаф управления и пульт управления PLC для горнодобывающей промышленности

Взрывозащищенный и искробезопасный шкаф управления и пульт управления PLC для горнодобывающей промышленности -

Подвесное сиденье с мягким сиденьем

Подвесное сиденье с мягким сиденьем -

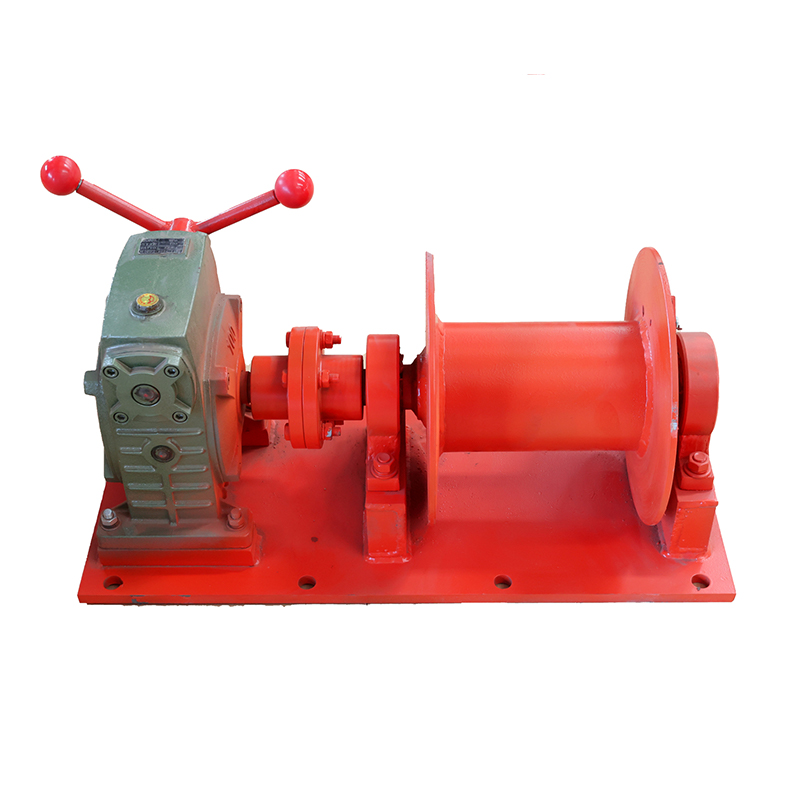

Подвижный тросовый подъемник

Подвижный тросовый подъемник -

Моноблочный кронштейн с защитой от схода каната

Моноблочный кронштейн с защитой от схода каната -

Кронштейн с тремя прижимными роликами

Кронштейн с тремя прижимными роликами -

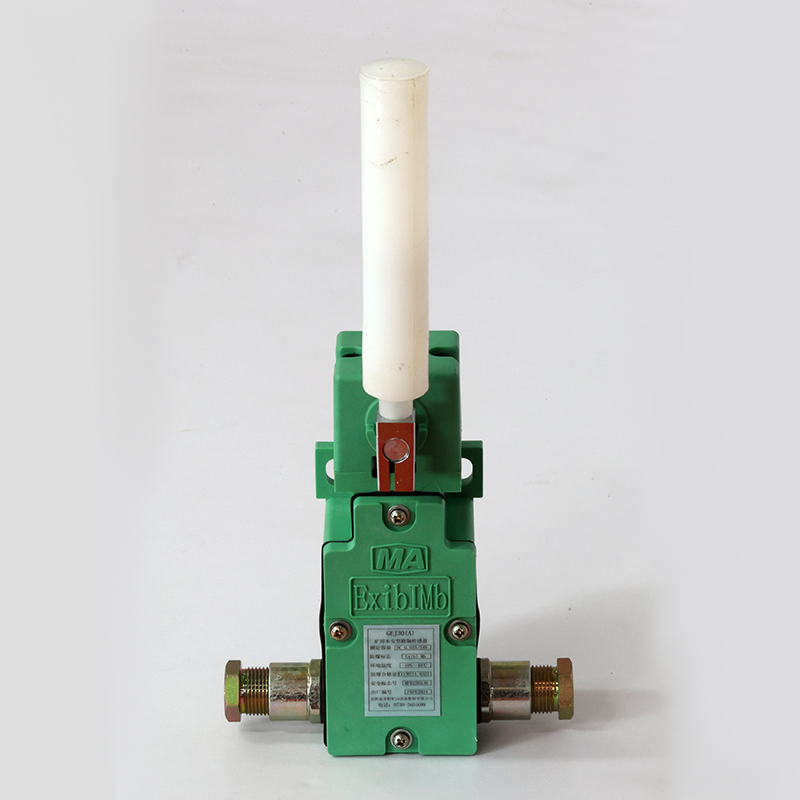

Искробезопасный аварийный выключатель для горных работ

Искробезопасный аварийный выключатель для горных работ -

Искробезопасный датчик температуры для горных работ

Искробезопасный датчик температуры для горных работ -

Шахтные подкладки

Шахтные подкладки -

Искробезопасный датчик давления для горных работ

Искробезопасный датчик давления для горных работ -

Ведущее колесо и хвостовое колесо

Ведущее колесо и хвостовое колесо -

Съемный тросовый подъемник

Съемный тросовый подъемник

Связанный поиск

Связанный поиск- Ведущий датчик скорости нива

- Производители мобильных гидравлических станций

- Ведущий датчик скорости инжектора ваз

- Производители датчиков скорости 2114

- 1 основные покупатели датчиков давления масла

- Цена гидравлической станции

- Производители гидравлических станций со шлангами

- Ведущий покупатель внутренних приводных валов

- Знаменитый подвижный канатоукладчик для угольных шахт

- Высококачественные гидравлические насосные станции