Производители карданных валов двигателей

Если вы думаете, что карданный вал — это просто кусок трубы с шарнирами, то на производстве вас ждёт сюрприз. В моей практике было минимум три случая, когда заказчики требовали 'стандартный вал для погрузчика', а потом месяцами не могли устранить вибрацию. Проблема всегда в деталях, которые не видны в каталогах.

Технологические тонкости, о которых не пишут в учебниках

Взять хотя бы балансировку. Теоретически всё просто: крутим на стенде, добавляем грузики. Но когда делали партию для карьерных самосвалов БелАЗ, выяснилось, что стандартный допуск в 1 г·мм на тонну не работает — при длине вала под 4 метра и температурах от -50°C резиновые демпферы дубеют иначе. Пришлось разрабатывать температурные поправочные коэффициенты, которые до сих пор ни в одном ГОСТе не найти.

Крестовины — отдельная история. Китайские подшипники скольжения выдерживают ровно до первой перегрузки, после чего начинается интересное: вал не ломается сразу, а постепенно разбивает посадочные места. Как-то разбирали отказ на комбайне 'Дон' — там за полгода эллипс достиг 3 мм, хотя визуально вал казался целым.

Сварка труб — кажется элементарной операцией? Попробуйте сварить тонкостенную трубу 40х с поковкой 40хнма. Разная теплопроводность даёт такие остаточные напряжения, что после токарной обработки вал ведёт буквально на глазах. Нашли выход через подогрев аргоновой горелкой с обратной стороны шва, но это добавило 20% к времени операции.

Материаловедческие компромиссы

Сейчас все гонятся за облегчением конструкции, но когда заменяли сталь 45 на 30хгса для валов экскаваторов, столкнулись с неожиданным эффектом усталости. При циклических нагрузках микротрещины росли в 1.7 раза быстрее, хотя статические испытания показывали улучшение всех параметров. Вернулись к классике, но с добавлением поверхностного наклёпа.

Защитные покрытия — отдельная головная боль. Цинкование по ГОСТ 9.307-89 для карданов — это вообще отдельный разговор. После термодиффузионного цинкования при 400°C появляются проблемы с геометрией — сажаем валы на оправку и правим прессом почти каждый второй. Гальваника даёт красивый вид, но в соляных туманах держится втрое хуже. Для морской техники сейчас перешли на газотермическое напыление с эпоксидным закреплением.

Помню, как на АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент пришлось переделывать всю технологическую карту для валов подвесных транспортных систем — их вибронагруженность оказалась совсем другой, чем в строительной технике. Пришлось вводить дополнительную операцию динамической балансировки на рабочих оборотах, хотя раньше обходились статической.

Конструкторские просчёты, которые приходится исправлять 'на земле'

Самая частая ошибка проектировщиков — неучёт монтажных зазоров. Чертеж идеален, расчёты в SolidWorks безупречны, а при сборке выясняется, что для затяжки болтов фланца нужен дополнительный сантиметр пространства. В шахтных конвейерах это регулярная проблема — последний раз пришлось фрезеровать пазы под ключ прямо на месте, благо материал 40х хорошо обрабатывается.

Резьбовые соединения — вечная головная боль. Шпильки под фланцы ГОСТ 22042-76 выдерживают расчётные нагрузки, но при вибрации самопроизвольно откручиваются. Перепробовали всё: контргайки, пружинные шайбы, фиксаторы резьбы. Остановились на стопорении проволокой по авиационному образцу — трудоёмко, но надёжно.

Термообработка ТВЧ часто даёт непредсказуемые результаты. Для валов длиннее 2.5 метров индуктор греет неравномерно — середина получает структуру сорбита, а края троостита. Пришлось разрабатывать качающиеся индукторы с программным управлением, но это подняло себестоимость на 15%. Для серийного производства пришлось идти на компромисс — увеличили глубину закалки с расчётом на съём лишнего при шлифовке.

Испытания, которые открывают глаза на реальные нагрузки

Стендовые испытания часто не отражают реальных условий. Как-то тестировали вал для буровой установки — на стенде выдерживал 20 000 Н·м, а в полевых условиях лопнул при 15 000. Оказалось, ударные нагрузки при забуривании создают крутильные колебания, которые не имитировались. Пришлось дорабатывать стенд с гидроаккумуляторами для создания импульсных моментов.

Температурные испытания — отдельная песня. При -60°C смазка в шарнирах становится абразивом, а резиновые уплотнения дубеют. Нашли специфическую смазку ЦИАТИМ-221С с графитовой добавкой, но она требует особой герметизации — обычные манжеты 1.2х20х26 быстро выходят из строя. Перешли на тефлоновые сальники от итальянцев, хотя это ударило по стоимости.

Для подвесных транспортных систем пришлось разрабатывать специальную методику испытаний на знакопеременные нагрузки — обычные стенды не давали нужного спектра частот. Сделали установку с эксцентриками и пружинными демпферами, которая имитирует реальную работу с подвеской груза. Выяснилось, что критичны не пиковые нагрузки, а количество циклов при 30-40% от максимального момента.

Производственные лайфхаки, которые не найти в инструкциях

При обработке посадочных мест под подшипники давно отказались от чистового точения — только шлифовка. Но и здесь есть нюанс: если шлифовать вал целиком без люнетов, биение в середине достигает 0.05 мм даже при идеальных станках. Разработали систему подвижных люнетов с пневмоприводом — биение удалось снизить до 0.01 мм.

Маркировка — казалось бы, мелочь. Но когда приходится разбирать рекламацию через полгода, без чёткой маркировки партии и термообработки невозможно установить причину. Перешли на лазерную гравировку вместо клеймения — меньше концентраторов напряжения, да и читается лучше.

Контроль качества на выходе — это целая философия. Раньше проверяли выборочно каждый десятый вал, пока не попала партия с дефектом закалки в каждой третьей детали. Теперь 100% контроль на твердомере, ультразвуковой дефектоскопии и магнитопорошковом контроле. Да, это увеличивает время, но снижает рекламации вчетверо.

Перспективы и тупиковые ветви развития

Композитные валы — модно, но пока непрактично. Испытывали образцы с углеволокном — при кручении работают великолепно, но боятся точечных ударов. Для карьерной техники, где летят камни, это неприемлемо. Да и стоимость в 7 раз выше стальных.

Гибридные конструкции со срезными штифтами — интересная идея, но на практике при перегрузке штифт не срезается, а заклинивает, что приводит к разрушению всего узла. Отказались после испытаний на экскаваторе Hitachi, где при пробном пуске разорвало полкартера.

Сейчас АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент экспериментирует с интеллектуальными валами с датчиками нагрузки — пока дорого, но для ответственных применений в шахтных подъёмниках уже внедряем. Датчики на основе тензорезисторов передают данные по беспроводному каналу, что позволяет прогнозировать замену до выхода из строя.

В целом, производство карданов — это постоянный поиск компромисса между прочностью, весом и стоимостью. Теория — это одно, а когда видишь, как твой вал работает в карьере при -40°C или в тропиках при 100% влажности — понимаешь, что все расчёты нуждаются в практической корректировке. Главное — не бояться признавать ошибки и вовремя менять технологию, ведь от этой детали зависит не только работа техники, но и безопасность людей.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Фиксированный кронштейн подвески

Фиксированный кронштейн подвески -

Взрывозащищенная и искробезопасная камера для шахт

Взрывозащищенная и искробезопасная камера для шахт -

Фиксированный тросовый подъемник

Фиксированный тросовый подъемник -

Съемный тросовый подъемник

Съемный тросовый подъемник -

Полуподвесное кресло

Полуподвесное кресло -

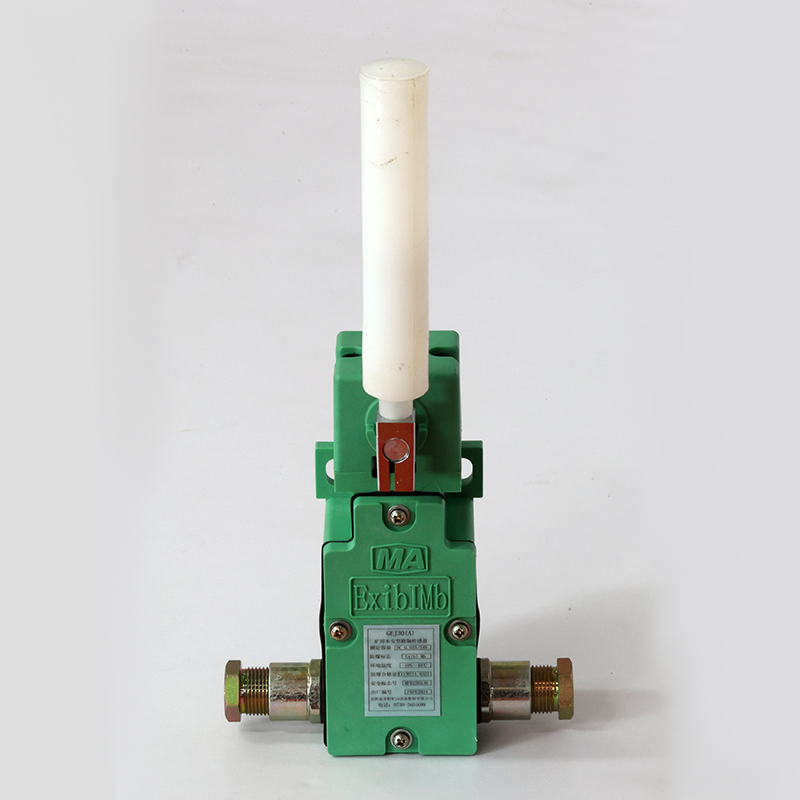

Искробезопасный датчик отклонения для горных работ

Искробезопасный датчик отклонения для горных работ -

Искробезопасный датчик скорости вращения для горных работ

Искробезопасный датчик скорости вращения для горных работ -

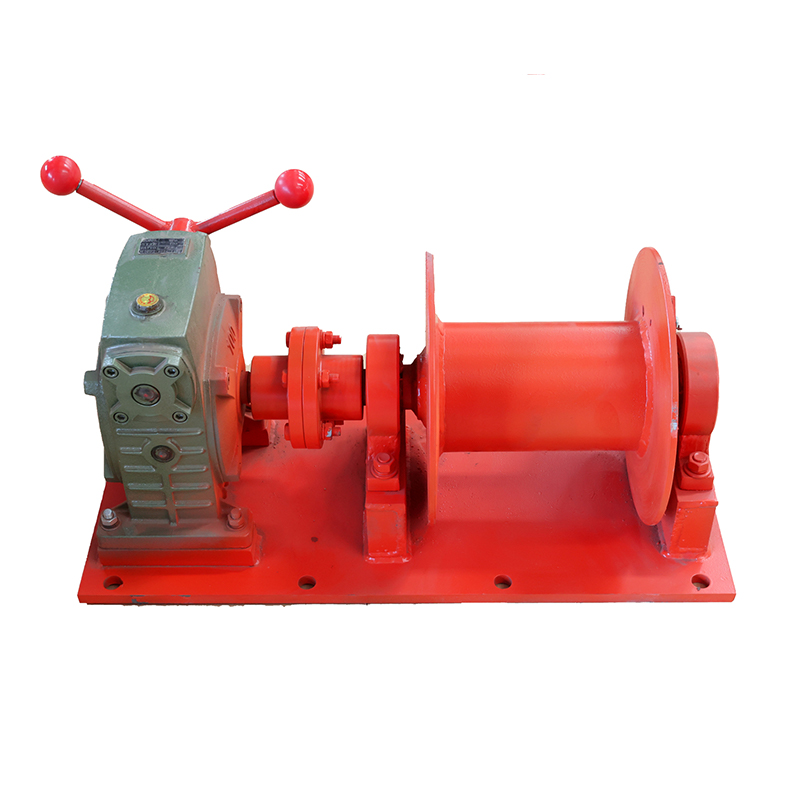

Натяжная лебёдка

Натяжная лебёдка -

Моноблочный кронштейн с защитой от схода каната

Моноблочный кронштейн с защитой от схода каната -

Подвижный тросовый подъемник

Подвижный тросовый подъемник -

Подвесное сиденье из нержавеющей стали

Подвесное сиденье из нержавеющей стали -

Футеровка горного колеса

Футеровка горного колеса

Связанный поиск

Связанный поиск- Завод по производству гидравлических станций

- Высококачественные гидравлические станции sg

- Поставщики выключателей аварийной остановки

- Цена датчика скорости газель

- Производители гидравлических станций 700

- Цены на стационарные кабелеукладчики

- Знаменитая гидравлическая насосная станция

- Отличный датчик давления покупки

- Превосходные подвижные канатные захваты

- Производители аксессуаров для подвесных передвижных механизмов