Производители датчиков температуры

Когда слышишь 'производители датчиков температуры', первое, что приходит в голову — это лабораторные термопары или бытовые термометры. Но в промышленности, особенно в горнодобывающих комплексах, речь идет об устройствах, которые десятилетиями работают в условиях вибрации, угольной пыли и перепадов от -50°C до +120°C. Многие ошибочно считают, что главное — точность до сотых градуса, хотя на деле надежность крепления и защита от электромагнитных помех часто важнее.

Где подвох в выборе датчиков для шахтных конвейеров

В 2018 году мы тестировали партию немецких датчиков температуры на подвесной системе АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент. Цифры в паспорте идеальные, но при монтаже на роликоопоры выяснилось: виброустойчивость не соответствует нашим ГОСТам. Пришлось дорабатывать корпус — добавлять амортизирующие прокладки, что увеличило стоимость на 15%.

Кстати, о стандартах. Европейские CE-сертификаты хороши для общепромышленного применения, но в угольных разрезах требуются дополнительные испытания на взрывозащиту. У нас был случай, когда китайский поставщик предоставил сертификат ATEX, но при проверке выяснилось, что он распространяется только на электронную часть, а не на весь корпус.

Сейчас при выборе производителей датчиков мы сначала запрашиваем протоколы испытаний именно для подземных условий. Не те, что проводят в чистых лабораториях, а с имитацией запыленности — как на сайте https://www.yysft.ru в разделе 'Испытательные стенды'.

Почему термосопротивления PT100 вытесняют термопары в системах мониторинга

Раньше в конвейерных линиях ставили в основном термопары типа K (хромель-алюмель). Дешево, но дрейф показаний через 6-8 месяцев работы достигал 3-4°C. Для подшипниковых узлов, где критичен нагрев выше 80°C, это недопустимо.

Перешли на PT100 с платиновым чувствительным элементом. Дороже на 40%, но зато: стабильность ±0.1°C за год, возможность калибровки без демонтажа. Хотя и здесь есть нюанс — качество изоляции минеральным порошком. Если производитель экономит на этом, влага проникает через кабель-ввод уже после первого месяца эксплуатации.

На нашем производстве подвесных систем (взять хоть модель СЦР-400) теперь используем только датчики температуры с двойной изоляцией и медными гильзами — так меньше влияние электромагнитных помех от частотных преобразователей.

Как мы потеряли два месяца из-за 'несовместимых' протоколов связи

История позапрошлого года: закупили партию российских датчиков с интерфейсом HART. Вроде все проверяли, но при интеграции с системой мониторинга АО Юэян Суофейт выяснилось, что протокол передачи данных не соответствует нашему ПО. Производитель утверждал, что это 'стандартный HART', а на деле оказалась модифицированная версия для нефтяной отрасли.

Пришлось перепрошивать контроллеры, переделывать конфигурации. Сейчас всегда тестируем связку 'датчик-контроллер-ПО' на тестовом стенде минимум 72 часа. Даже если поставщик уверяет, что все совместимо.

Кстати, о программном обеспечении. Многие производители датчиков температуры предлагают собственные SCADA-системы, но на практике они часто конфликтуют с уже установленным на объектах софтом. Мы сейчас склоняемся к устройствам с открытым протоколом Modbus RTU — пусть сложнее в настройке, зато меньше сюрпризов.

Нюансы монтажа, о которых не пишут в инструкциях

При установке датчиков температуры на подвесные транспортные системы важно не только место крепления, но и ориентация относительно движения воздуха. Например, если датчик стоит после вентилятора охлаждения, он будет показывать температуру на 5-7°C ниже фактической в узле.

Мы научились этому после серии ложных срабатываний на конвейере в Кузбассе. Датчики показывали перегрев подшипников, а при остановке выяснялось — все в норме. Оказалось, поток воздуха от системы вентиляции искажал показания.

Теперь в проектной документации АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент обязательно указываем зоны установки с поправкой на аэродинамику. И всегда добавляем термокожухи — даже если производитель утверждает, что его устройства не нуждаются в дополнительной защите.

Экономика vs надежность: когда дороже — не значит лучше

Был у нас опыт сотрудничества со швейцарской компанией — их датчики температуры считаются эталонными. Но для системы мониторинга на 200 точек разница в цене составляла почти 2 млн рублей по сравнению с чешскими аналогами. При этом для наших условий (контроль температуры в пределах ±5°C) сверхточность была избыточной.

Выбрали средний вариант — не самый дешевый, но с подходящим соотношением цена/надежность. Важный момент: договорились о поставках напрямую с заводом, минуя дистрибьюторов. Это снизило стоимость на 18% и упростило техподдержку.

Сейчас при оценке производителей датчиков мы учитываем не только цену устройства, но и стоимость влажения: как часто требуется поверка, насколько доступны запасные части, есть ли локализованная техническая документация. Например, у некоторых азиатских поставщиков с этим до сих пор проблемы — руководство только на английском, а firmware обновляется только при отправке устройства на завод.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Искробезопасный аварийный выключатель для горных работ

Искробезопасный аварийный выключатель для горных работ -

Взрывозащищенный и искробезопасный шкаф управления и пульт управления PLC для горнодобывающей промышленности

Взрывозащищенный и искробезопасный шкаф управления и пульт управления PLC для горнодобывающей промышленности -

Подвесное сиденье с мягким сиденьем

Подвесное сиденье с мягким сиденьем -

Искробезопасный датчик давления для горных работ

Искробезопасный датчик давления для горных работ -

Видео наблюдение промышленный компьютер

Видео наблюдение промышленный компьютер -

Грузовой натяжитель

Грузовой натяжитель -

Одиночное опорное колесо

Одиночное опорное колесо -

Шахтные подкладки

Шахтные подкладки -

Защита пассажиров на расстоянии

Защита пассажиров на расстоянии -

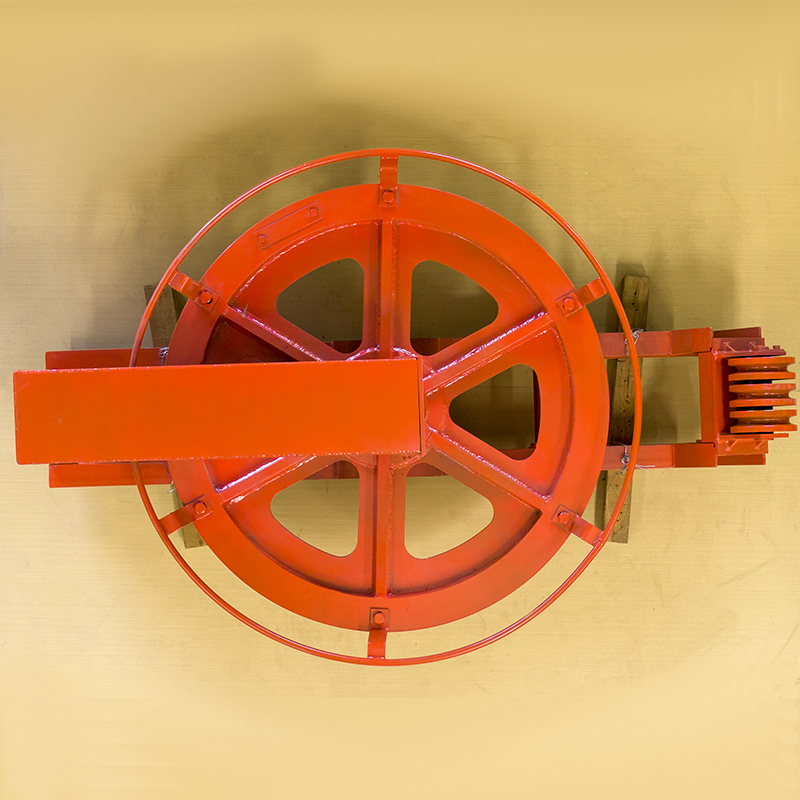

Ведущее колесо и хвостовое колесо

Ведущее колесо и хвостовое колесо -

Цилиндрический кронштейн с 360° регулировкой

Цилиндрический кронштейн с 360° регулировкой -

Подвесное транспортное устройство для шахт Хвостовая часть

Подвесное транспортное устройство для шахт Хвостовая часть

Связанный поиск

Связанный поиск- Производители датчиков давления

- Гидравлическая станция высокого давления в китае

- Высококачественные гидравлические станции

- Цена покупки датчика давления

- Ведущий подвесной райдер

- Превосходная станция очистки гидравлического масла

- Цены на гидравлические испытательные станции

- Производитель взрывозащищенных и искробезопасных дисплеев для шахт

- Цены на положительные и отрицательные крюки и плитки встроенного канатного подвеса

- Основные страны-покупатели датчиков скорости инжектора ваз