Производители датчиков скорости 4

Если искать в отраслевых каталогах 'датчики скорости 4', половина поставщиков предложат однотипные индукционные решения с маркировкой ДИС-4, но на практике эта цифра в номенклатуре часто скрывает принципиально разные подходы к измерению. Мы в АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент через серию полевых испытаний пришли к выводу, что универсального решения для подвесных транспортных систем не существует — тот же датчик, что стабильно работает на монорельсовом конвейере в цеху, выдаёт хаотичные погрешности в условиях шахтной вибрации.

Эволюция магнитных датчиков для шахтных условий

Когда мы начинали адаптировать датчики скорости 4 для вертикальных подъёмников, стандартные герконовые модели показывали ресурс втрое меньше заявленного. Причина оказалась в микропробоях из-за угольной пыли — не та проблема, о которой пишут в технической документации. Пришлось совместно с инженерами пересматривать конструкцию магнитной пары, увеличивая зазор без потери чувствительности.

Особенность наших систем в том, что датчик должен сохранять работоспособность при температуре от -40°C (входные зоны шахт) до +70°C вблизи двигателей. Серийные образцы с термокомпенсацией от европейских производителей стабильно 'уплывали' на верхнем температурном пределе. Пришлось разрабатывать собственную калибровочную методику с циклическим нагревом — сейчас это стало частью предпродажных испытаний.

Любопытный случай был с заказом из Норильска: магнитный датчик Холла стабильно терял калибровку в определённой точке трассы. Оказалось, что в бетонной стене был замурован арматурный каркас, создающий локальные магнитные аномалии. Решение нашли через комбинацию аналогового и цифрового фильтров в схеме обработки сигнала — теперь это стандартная опция для промышленных объектов с металлоконструкциями.

Инерционные системы и проблемы виброзащиты

Для многоканатных подъёмников мы пробовали внедрять инерционные датчики скорости 4 с акселерометрами. Теоретически — идеальное решение для контроля ускорений и торможений. Но на практике высокочастотная вибрация от приводных механизмов вызывала ложные срабатывания защиты. Пришлось добавлять демпфирующие элементы, которые сами по себе снижали точность измерений.

В 2022 году провели сравнительные испытания пьезоэлектрических и MEMS-датчиков. Пьезоэлектрика показала лучшую стабильность при резких перегрузках, но требовала частой поверки. MEMS-решения оказались долговечнее, но их цифровые выходы конфликтовали с устаревшими системами контроля на объектах 90-х годов постройки. Компромисс нашли через аналоговые преобразователи — дополнительное звено, но совместимость важнее.

Сейчас рассматриваем гибридный подход: инерционный датчик как основной, а магнитный — как дублирующий канал. Для особо ответственных участков это даёт перекрёстную проверку данных. Хотя стоимость системы возрастает на 15-20%, для шахтных подъёмников это оправдано — последствия ложного остатка катастрофичны.

Монтажные нюансы, о которых не пишут в инструкциях

Стандартный монтажный зазор 2-3 мм для магнитных датчиков в реальности требует индивидуального подхода. На крановых путях с прогибом балок до 5 мм мы рекомендуем увеличивать зазор до 4 мм с поправкой на температурное расширение. Это снижает риск механического контакта при деформациях, но требует более мощных магнитов.

Кейс с обогатительной фабрикой в Кемерово: датчики стабильно выходили из строя через 3-4 месяца. При детальном анализе обнаружили электролитическую коррозию в местах крепления — виной оказались пары серной кислоты от соседнего технологического оборудования. Пришлось разрабатывать герметичные корпуса с химически стойким покрытием, хотя изначально задача казалась чисто 'механической'.

Самая неочевидная проблема — накопление статического заряда на пластиковых элементах крепления. В сухом климате Казахстана это приводило к случайным сбоям электроники. Решили через заземляющие шипы и антистатические покрытия — мелочь, которая не описана в ГОСТ, но критична для бесперебойной работы.

Калибровка в полевых условиях vs заводские настройки

Заводская калибровка датчиков скорости 4 часто оказывается бесполезной после транспортировки и монтажа. Мы внедрили практику обязательной полевой поверки с использованием переносных тахометров — расхождения с паспортными данными достигают 7-12% из-за механических напряжений в конструкции.

Для цепных конвейеров разработали упрощённую методику поверки: замер времени прохождения метки между двумя датчиками с последующим пересчётом в скорость. Метод грубый, но для технологических линий с погрешностью до 5% — приемлемый. Главное — персонал обучается на месте без сложного оборудования.

Интересный момент: цифровые датчики с последовательным интерфейсом проще в калибровке, но их диагностика требует специального ПО. Аналоговые 4-20 мА менее точны, но их состояние можно проверить простым мультиметром. Для удалённых шахтных объектов это до сих пор определяющий фактор выбора.

Перспективы бесконтактных технологий в контексте нашего опыта

Испытывали лазерные допплеровские датчики — точность феноменальная, но в запылённой атмосфере они бесполезны. Ультразвуковые аналоги стабильно работают только при постоянной влажности. Вывод: для подземных условий пока нет альтернативы контактным и магнитным решениям, несмотря на их механический износ.

Сейчас экспериментируем с радиочастотной идентификацией (RFID) для косвенного измерения скорости — метки на грузах плюс считыватели вдоль трассы. Технология перспективна для логистических систем, но для точного позиционирования грузов в реальном времени ещё требует доработки.

Что действительно меняется — это системы диагностики. В новые модификации датчиков скорости 4 мы стали внедрять встроенные модули самодиагностики. Простой пример: датчик не просто показывает 'обрыв', а передаёт данные о постепенном изменении сопротивления изоляции за месяц до критического состояния. Это уже не просто измерение, а предиктивная аналитика.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

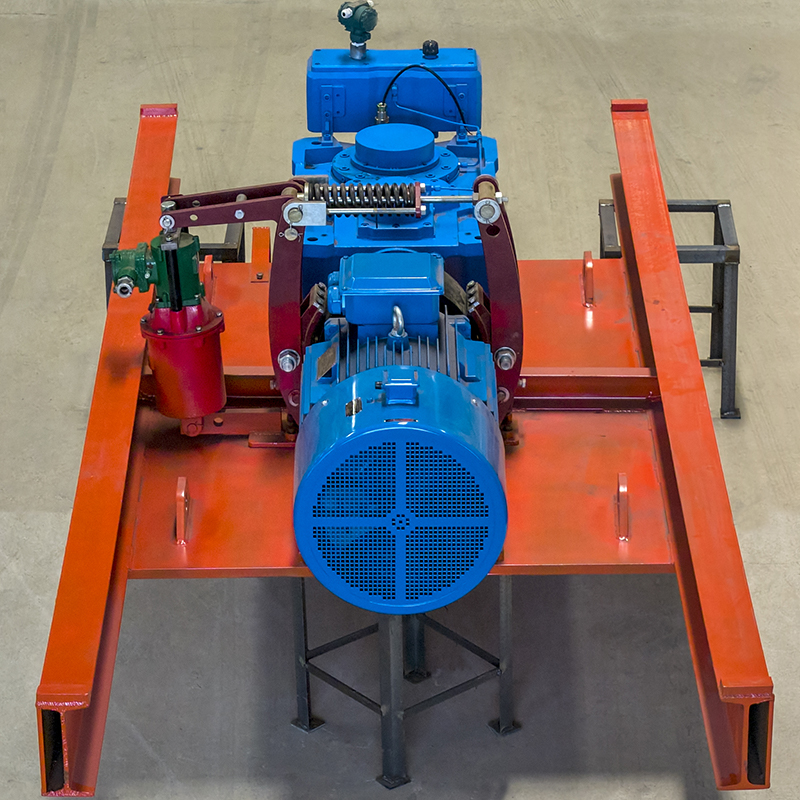

Подвесное транспортное устройство для шахт Хвостовая часть

Подвесное транспортное устройство для шахт Хвостовая часть -

Искробезопасный датчик давления для горных работ

Искробезопасный датчик давления для горных работ -

Искробезопасный датчик температуры для горных работ

Искробезопасный датчик температуры для горных работ -

Искробезопасный тепловой датчик для горных работ

Искробезопасный тепловой датчик для горных работ -

Цилиндрический кронштейн с 360° регулировкой

Цилиндрический кронштейн с 360° регулировкой -

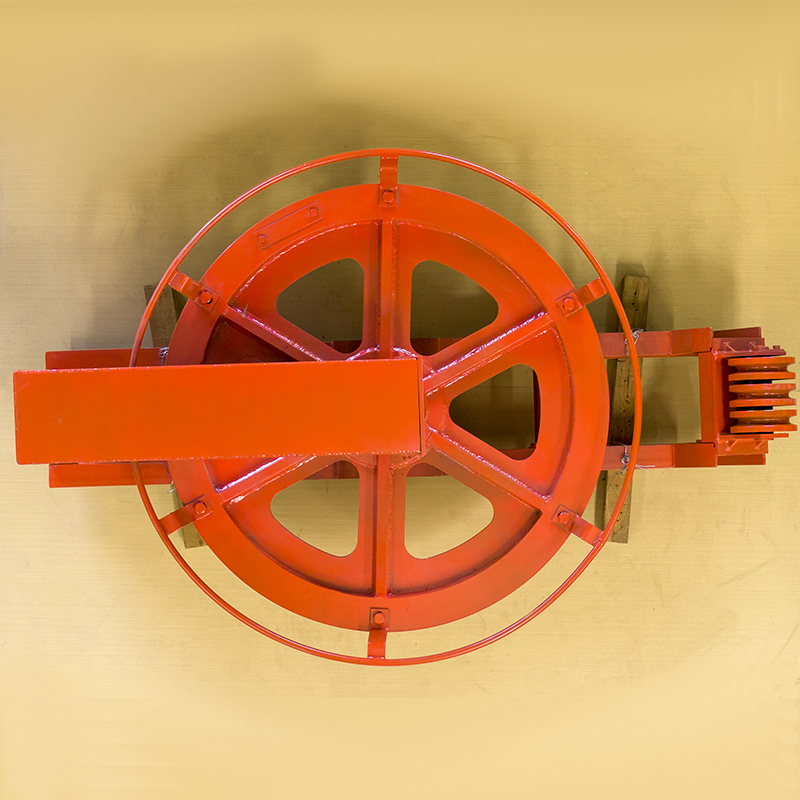

Ведущее колесо и хвостовое колесо

Ведущее колесо и хвостовое колесо -

Фиксированный кронштейн подвески

Фиксированный кронштейн подвески -

Фиксированный тросовый подъемник

Фиксированный тросовый подъемник -

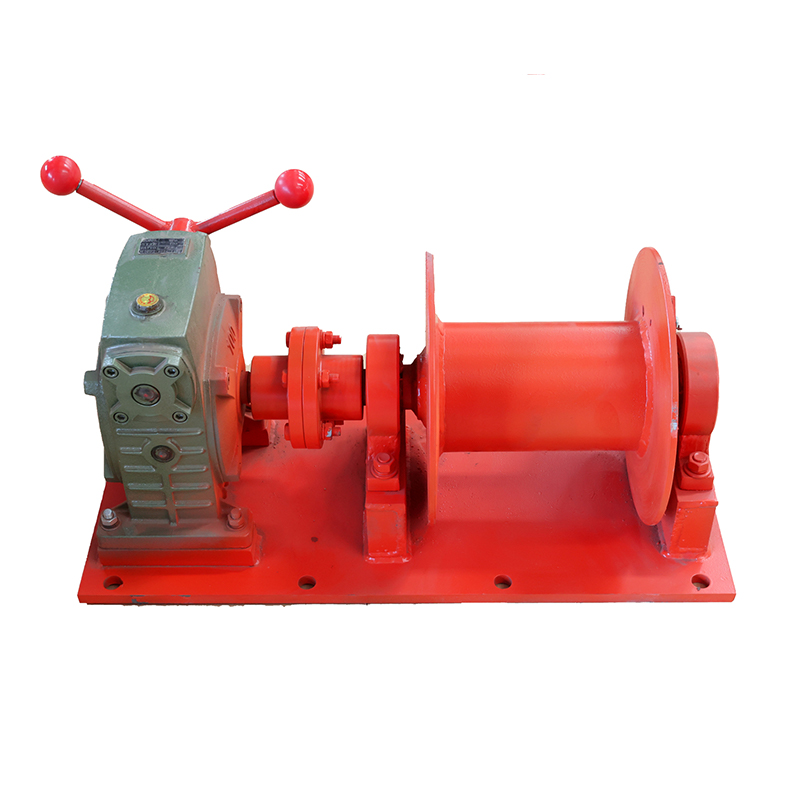

Натяжная лебёдка

Натяжная лебёдка -

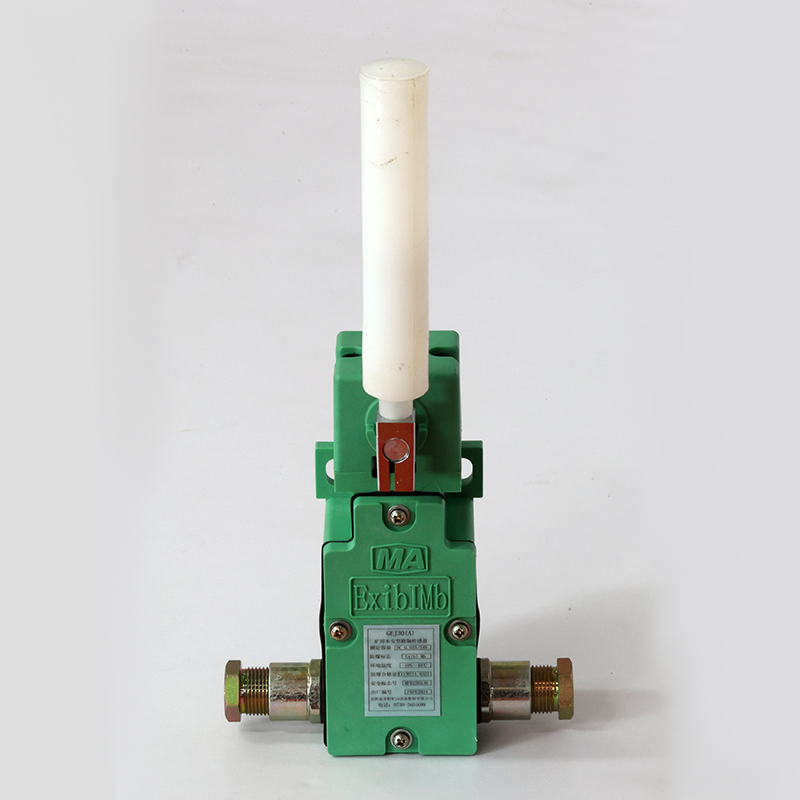

Искробезопасный датчик отклонения для горных работ

Искробезопасный датчик отклонения для горных работ -

Приводной вал

Приводной вал -

Взрывозащищенный и искробезопасный дисплей для шахт

Взрывозащищенный и искробезопасный дисплей для шахт

Связанный поиск

Связанный поиск- Станция гидравлическая сг

- Натяжная лебёдка

- Отличный датчик давления масла

- Цена датчика скорости 2114

- Основные покупатели датчиков скорости

- Ведущий передний приводной вал в сборе

- Установки для управления гидравлическими станциями

- Купить правый приводной вал

- Отличная регулируемая вешалка для цилиндров 360

- Высококачественные гидравлические станции ner