Производители датчиков давления масла

Если честно, когда слышишь 'производители датчиков давления масла', первое что приходит в голову — это гиганты вроде Bosch или Honeywell. Но в реальности 60% проблем с калибровкой возникают как раз из-за переоценки их 'непогрешимости'. Наш опыт с подвесными системами на шахтах показал: иногда китайский датчик за 300 рублей держит удар лучше, чем немецкий аналог за 3000, если правильно рассчитать диафрагму.

Калибровка в полевых условиях: где теория отстаёт от практики

В 2018 году мы ставили эксперимент на конвейерной линии АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент — пытались синхронизировать показания датчиков с гидравликой подвесных кран-балок. Выяснилось, что паспортная погрешность в 0.5% при резких скачках давления превращается в 3-4%. Пришлось вручную подбирать демпфирующие мембраны, хотя по техрегламенту это считалось 'кустарщиной'.

Кстати, о температурной компенсации — многие забывают, что при -40°C даже качественное масло ТМ-5 меняет вязкость. Это не проблема датчика, но его показания начинают 'врать' из-за изменения гидравлического сопротивления. Как-то раз на комбинате в Воркуте из-за этого отключилась вся система вентиляции — датчик давления масла в редукторе показывал критический перепад, хотя на самом деле просто замёрз патрубок.

Сейчас мы для таких случаев рекомендуем ставить дублирующие сенсоры с разным принципом действия — например, тензометрический + емкостной. Да, дороже на 15%, но зато при отказе одного второй хотя бы покажет динамику изменения. Кстати, на сайте yysft.ru есть любопытные кейсы по комбинированным датчикам для шахтных лебёдок — там как раз учитывали этот момент.

Материалы корпусов: почему нержавейка не всегда панацея

В 2021 году пришлось полностью менять партию датчиков на обогатительной фабрике — за полгода коррозия 'съела' крепёжные фланцы из-за постоянного контакта с сернистыми испарениями. Производитель уверял, что нержавеющая сталь AISI 304 выдержит, но не учёл микротрещины от вибрации. Пришлось переходить на титановые сплавы, хотя изначально это казалось избыточным.

Коллеги из Кемерово как-то делились историей — у них датчик давления масла в гидросистеме комбайна вышел из строя из-за... магнитных помех от силового кабеля. Оказалось, ферромагнитный корпус работал как антенна. Теперь всегда смотрим сертификаты на ЭМС-совместимость, даже если речь о простейших моделях.

А вот полимерные корпуса — отдельная тема. Для подземной техники иногда брали датчики в PEEK-оболочке, но при длительных нагрузках выше 120°C материал начинал 'потеть' микрочастицами. Это не критично для давления, но забивало каналы отбора импульсов. Пришлось разрабатывать гибридный вариант — металлический шток с полимерным покрытием.

Цепочки поставок: когда геополитика влияет на точность измерений

До 2020 года мы закупали керамические сенсоры у японской компании Kyocera — стабильные, но дорогие. Потом перешли на тайваньские аналоги, и тут начались сюрпризы: партия к партии разброс характеристик до 7%. Пришлось на месте организовывать дополнительную сортировку — сортировали по термостабильности, хотя по контракту это была обязанность поставщика.

Сейчас рассматриваем вариант с локализацией производства через АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент — у них как раз развивается направление микроэлектроники для горного оборудования. Правда, пока нет уверенности в качестве травления кремниевых пластин — наши испытания показали нестабильность при резких перепадах давления свыше 400 бар.

Интересно, что корейские производители стали предлагать датчики с 'умной' калибровкой — система сама подстраивается под изменение вязкости масла. Но для шахтных условий это оказалось избыточным — алгоритмы сбивались от постоянной вибрации. Вернулись к классической механической компенсации.

Монтажные тонкости: о чём молчат технические регламенты

Ни в одном мануале не пишут, что при установке датчика давления масла на вибрирующую поверхность нужно оставлять зазор в 2-3 мм для теплового расширения. Узнали это когда на буровой установке лопнул патрубок — датчик был затянут 'в упор', а при -50°C металл сжался сильнее расчётного.

Ещё важный момент — ориентация датчика относительно потока масла. Для тандемных насосов рекомендуют ставить под углом 45 градусов к оси, иначе пульсации искажают показания. Хотя некоторые производители утверждают, что современные сенсоры 'всезащищённые'.

Кстати, про импульсные линии — если использовать медные трубки вместо стальных, нужно учитывать коэффициент линейного расширения. Как-то при запуске насосной станции датчик показывал аномальные скачки — оказалось, трубка длиной 1.2 метра при нагреве от солнца создавала дополнительное давление. Теперь всегда рисуем схемы с поправкой на материалы.

Диагностика отказов: между заменой и ремонтом

Современные датчики давления масла часто делают неремонтопригодными — заливают эпоксидкой. Но мы научились определять причину выхода из строя по характеру повреждений: если сгорела микросхема — виноваты скачки напряжения, если залип шток — проблемы с фильтрацией масла.

На комбинате в Норильске как-то массово вышли из строя датчики в системе охлаждения прокатного стана. Вскрытие показало — производитель сэкономил на золотом напылении контактов, использовал никель. Сероводород в воздухе за полгода 'съел' покрытие. Теперь всегда требуем протоколы испытаний на химическую стойкость.

Кстати, о тестировании — мы разработали методику проверки датчиков импульсным давлением. Подаём серию коротких скачков с частотой 10-100 Гц — так выявляются скрытые дефекты диафрагмы. Несколько поставщиков после таких испытаний добровольно заменили партии, хотя по паспорту всё было в норме.

Перспективы и тупиковые ветви развития

Сейчас все увлеклись 'интернетом вещей' — предлагают датчики с Wi-Fi для удалённого мониторинга. Но в шахтах на глубине 500 метров никакой Wi-Fi не работает, только проводные шины. Потратили полгода на тесты беспроводной системы — в итоге вернулись к старой доброй токовой петле 4-20 мА.

Интересное направление — гибридные сенсоры, измеряющие одновременно давление и температуру масла. Но пока не видел ни одной модели, где бы оба параметра измерялись с одинаковой точностью. Обычно температурный канал делают по остаточному принципу, с погрешностью до 5°C.

Возможно, стоит присмотреться к разработкам АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент в области интеллектуальных датчиков для подвесных систем — у них есть патенты на совмещённые измерительные модули. Планируем в следующем квартале провести испытания на стенде с имитацией вибрационных нагрузок.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Футеровка горного колеса

Футеровка горного колеса -

Кронштейн с тремя прижимными роликами

Кронштейн с тремя прижимными роликами -

Интегрированный зажим с прямым и обратным крюком и черепицей

Интегрированный зажим с прямым и обратным крюком и черепицей -

Съемный тросовый подъемник

Съемный тросовый подъемник -

Видео наблюдение промышленный компьютер

Видео наблюдение промышленный компьютер -

Взрывозащищенная и искробезопасная камера для шахт

Взрывозащищенная и искробезопасная камера для шахт -

Искробезопасный аварийный выключатель для горных работ

Искробезопасный аварийный выключатель для горных работ -

Взрывозащищенный и искробезопасный дисплей для шахт

Взрывозащищенный и искробезопасный дисплей для шахт -

Моноблочный кронштейн с защитой от схода каната

Моноблочный кронштейн с защитой от схода каната -

Фиксированный кронштейн подвески

Фиксированный кронштейн подвески -

Фиксированный тросовый подъемник

Фиксированный тросовый подъемник -

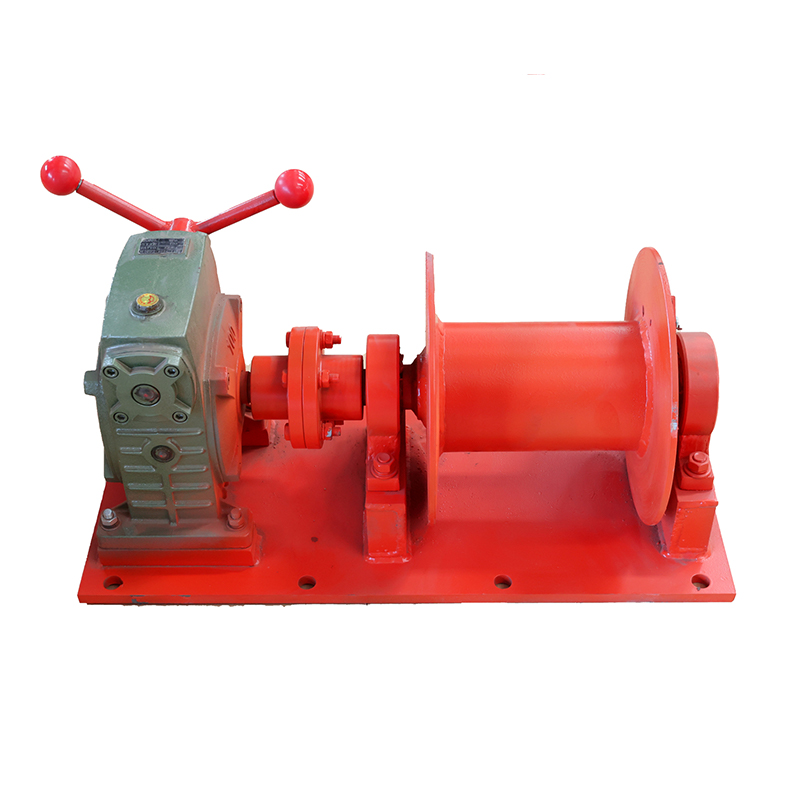

Натяжная лебёдка

Натяжная лебёдка

Связанный поиск

Связанный поиск- Датчик скорости ваз 2110 в китае

- Датчики давления двигателя в китае

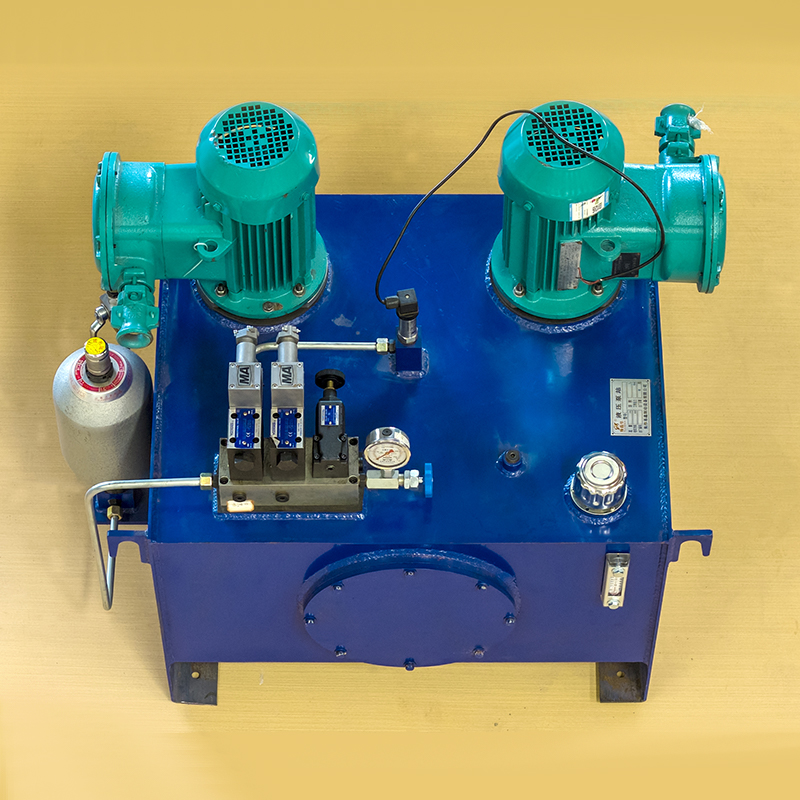

- Oem гидравлическая станция масла

- Съемный тросовый подъемник

- Ведущие ваттные датчики давления

- Цены на гидравлические станции 30

- Гидравлическая насосная станция высокого давления

- Отличная автономная гидравлическая станция

- Отличная гидравлическая станция rugidro

- Гидравлические станции oem