Производители аварийных выключателей

Когда слышишь про производителей аварийных выключателей, первое, что приходит в голову — это конвейерные решения с маркировкой РУС. Но на деле даже у нас в АО 'Юэян Суофейт Майнс Экипмент' до сих пор идут споры, считать ли штатный стоп-кнопочный модуль полноценным аварийным выключателем или нет. В шахтных условиях, например, разница становится критичной — там где одни ставят дублирующие тросовые системы, мы годами отрабатывали схему с магнитным замыканием контактов...

Что мы вообще понимаем под аварийным выключателем

Если брать техническую документацию, то там всё расписано четко: устройство должно соответствовать ГОСТ Р МЭК . Но когда начинаешь монтировать эти системы в забое, выясняется, что стандартный выключатель с силой разрыва 20А на влажной стене отработает от силы полгода. Приходится добавлять гермовводы, менять материал корпуса — и вот уже изделие формально выходит за рамки сертификации.

У нас на сайте yysft.ru в разделе подвесных систем как раз есть пример — для конвейерных линий длиной свыше 200 метров мы рекомендуем ставить выключатели через каждые 15 метров, хотя по нормативам достаточно 25. Это не прихоть, а результат инцидента 2018 года, когда из-за единичного отказа сработала каскадная остановка всего участка.

Кстати, про материалы — литой алюминий для корпусов давно пора отправлять в утиль. В условиях вибрации крепления расшатываются, появляются микротрещины. Сейчас переходим на композитные полимеры, но с ними своя головная боль: как сохранить класс взрывозащиты...

Подвесные системы как полигон для испытаний

Наша компания АО 'Юэян Суофейт Майнс Экипмент' изначально затачивала производство под шахтные условия. И если в цехах аварийный выключатель — это чаще формальность, то в подземке от его работы зависят жизни. Запомнился случай на руднике в Воркуте — там поставили импортные устройства с пластиковыми фиксаторами. При минус 40 пластик стал хрупким, и при попытке экстренной остановки рукоятка просто отломилась.

После этого мы ввели обязательные испытания на хладостойкость для всей линейки продукции. Но вот парадокс — клиенты не всегда готовы платить за такой функционал, считают это избыточным. Приходится искать компромисс между надежностью и ценой.

Сейчас разрабатываем модульную систему, где базовый блок соответствует стандартам, а опции (вроде антивандального исполнения или расширенного температурного диапазона) докупаются отдельно. В теории это должно решить проблему, но пока цеха недовольны — усложняется логистика и сборка.

Конструкторские просчеты, которые учат больше, чем успехи

В 2020 году пытались внедрить бесконтактные индукционные выключатели — казалось, идеальное решение для пыльных помещений. На стенде всё работало безупречно, но в реальных условиях оказалось, что металлическая пыль оседает на датчиках и создает ложные срабатывания. Пришлось возвращаться к контактным системам, но уже с улучшенной защитой.

Ещё один болезненный момент — унификация. Когда проектируешь оборудование для разных отраслей, хочется использовать одинаковые компоненты. Но требования к аварийным выключателям в металлургии и на пищевом производстве отличаются кардинально. В цеху прокатного стана нужна стойкость к тепловому излучению, а на молокозаводе — частые мойки под давлением.

Сейчас ведем переговоры с производителями сырья о разработке специализированных поликарбонатов — стандартные марки не выдерживают либо температурные нагрузки, либо агрессивные среды.

Как мы выстраиваем производственный цикл

Отдел НИОКР у нас традиционно силён, но в последние годы сместили акцент на предпродажные испытания. Каждую партию аварийных выключателей тестируем не только на соответствие ТУ, но и в условиях, приближенных к эксплуатационным. Например, устраиваем многократные циклы 'включение-выключение' при пониженном напряжении — это выявляет проблемы с контактными группами.

Сборку перенесли на отдельную линию, хотя экономисты были против — говорили, что проще закупать готовые модули. Но практика показала, что контроль над всеми этапами производства снижает процент брака с 3% до 0.7. Для аварийных систем это существенно.

Кстати, о браке — самый частый дефект не в электронной части, а в механике. Возвраты чаще всего из-за залипания кнопок или люфтов в креплениях. Пересмотрели технологию пресс-формы для литья корпусов, добавили дополнительную калибровку...

Перспективы и тупиковые ветки развития

Сейчас все говорят про Industry 4.0 и интеллектуальные системы аварийной остановки. Мы тоже экспериментировали с выключателями, передающими диагностику в SCADA-систему. Но на деле оказалось, что большинство предприятий не готовы к таким решениям — либо нет инфраструктуры, либо персонал не обучен.

Более перспективным направлением видим разработку комбинированных устройств. Например, аварийный выключатель со встроенным датчиком задымления — для подвесных транспортных систем это актуально. Но пока не можем решить вопрос с энергопотреблением таких модулей.

Ещё один интересный кейс — устройства с распознаванием режима работы. Иногда проще временно отключить неисправный узел, чем останавливать всю линию. Но это уже вопросы не столько к производителям аварийных выключателей, сколько к системным интеграторам.

Вместо заключения: почему эта тема никогда не будет исчерпана

Работая с аварийными системами больше десяти лет, понимаешь — идеального решения не существует. Каждый новый проект приносит уникальные требования, каждый отказ чему-то учит. Сейчас, например, столкнулись с необходимостью разработки выключателей для зон с повышенной электромагнитной помехой — ранее считали это нишевой проблемой.

Наша компания продолжает развивать направление безопасности, хотя и не афиширует это как основной профиль. Возможно, именно такой подход — когда аварийные системы создаются в тесной связке с основным оборудованием — и есть самый правильный путь.

Главное — не забывать, что за каждым таким устройством стоят не только технические нормативы, но и человеческие жизни. И это не пафос, а ежедневная ответственность.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

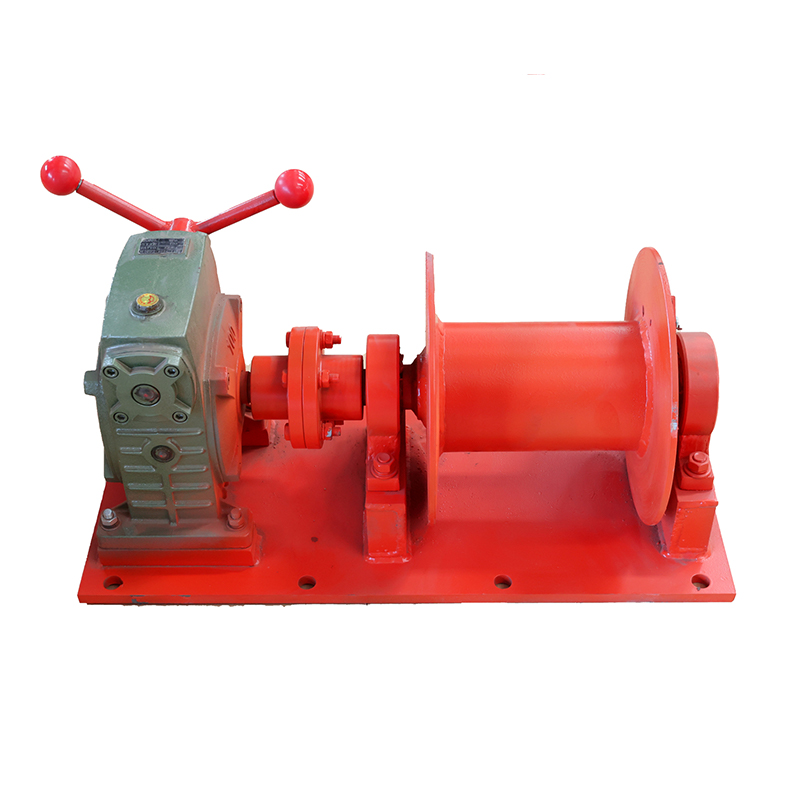

Натяжная лебёдка

Натяжная лебёдка -

Гравитационный тросовый подъемник

Гравитационный тросовый подъемник -

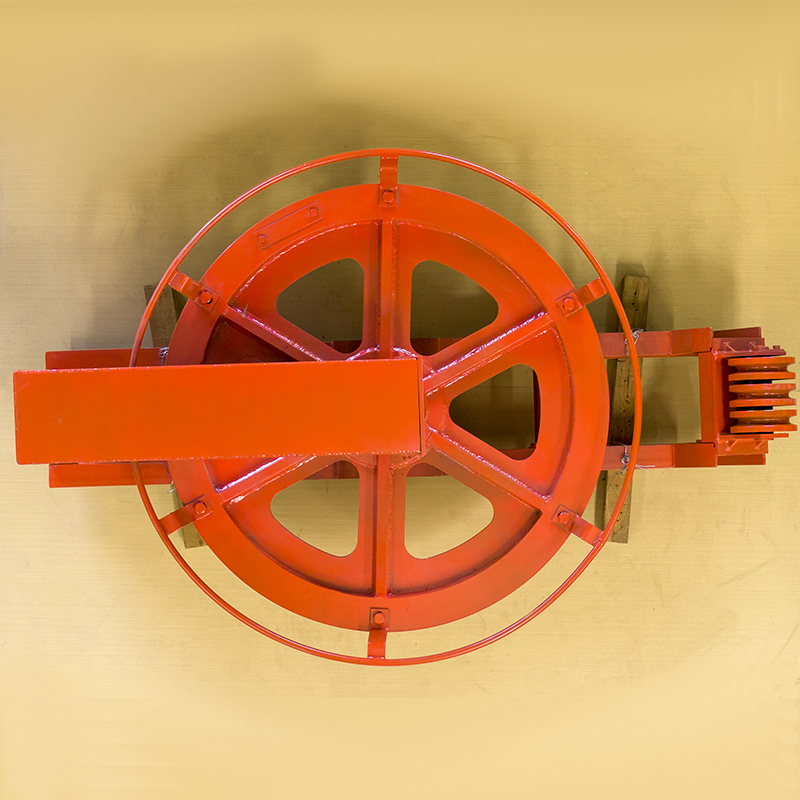

Ведущее колесо и хвостовое колесо

Ведущее колесо и хвостовое колесо -

Взрывозащищенный и искробезопасный дисплей для шахт

Взрывозащищенный и искробезопасный дисплей для шахт -

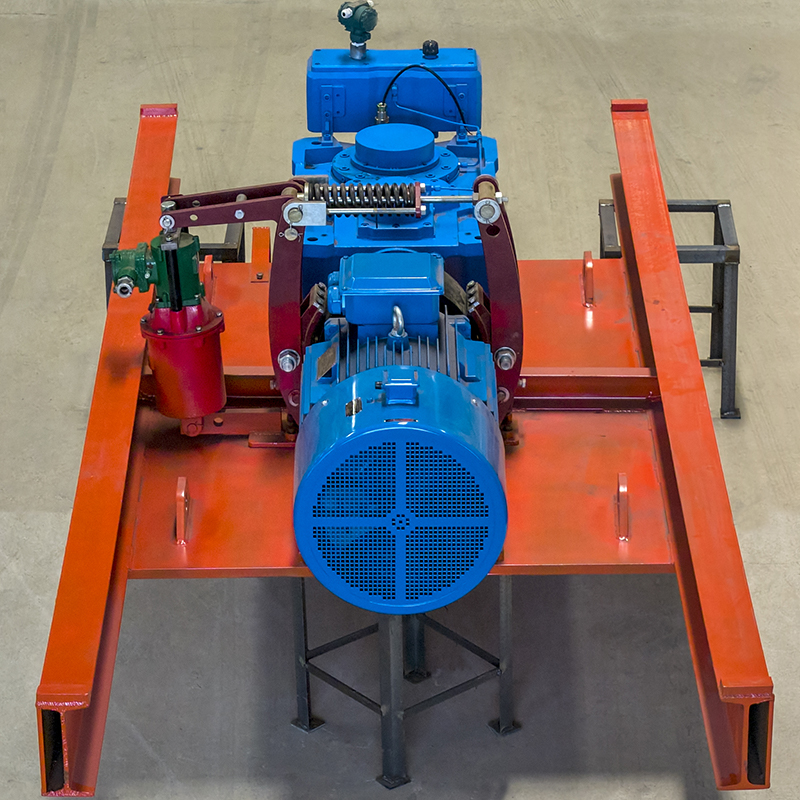

Подвесное транспортное устройство для шахт Хвостовая часть

Подвесное транспортное устройство для шахт Хвостовая часть -

Подвеска опорного колеса

Подвеска опорного колеса -

Одиночное опорное колесо

Одиночное опорное колесо -

Полуподвесное кресло

Полуподвесное кресло -

Искробезопасный тепловой датчик для горных работ

Искробезопасный тепловой датчик для горных работ -

Съемный тросовый подъемник

Съемный тросовый подъемник -

Подвесное транспортное устройство для шахт Носовая часть

Подвесное транспортное устройство для шахт Носовая часть -

Искробезопасный датчик давления для горных работ

Искробезопасный датчик давления для горных работ

Связанный поиск

Связанный поиск- Ведущий датчик скорости уаз

- Производители 16-клапанных датчиков скорости

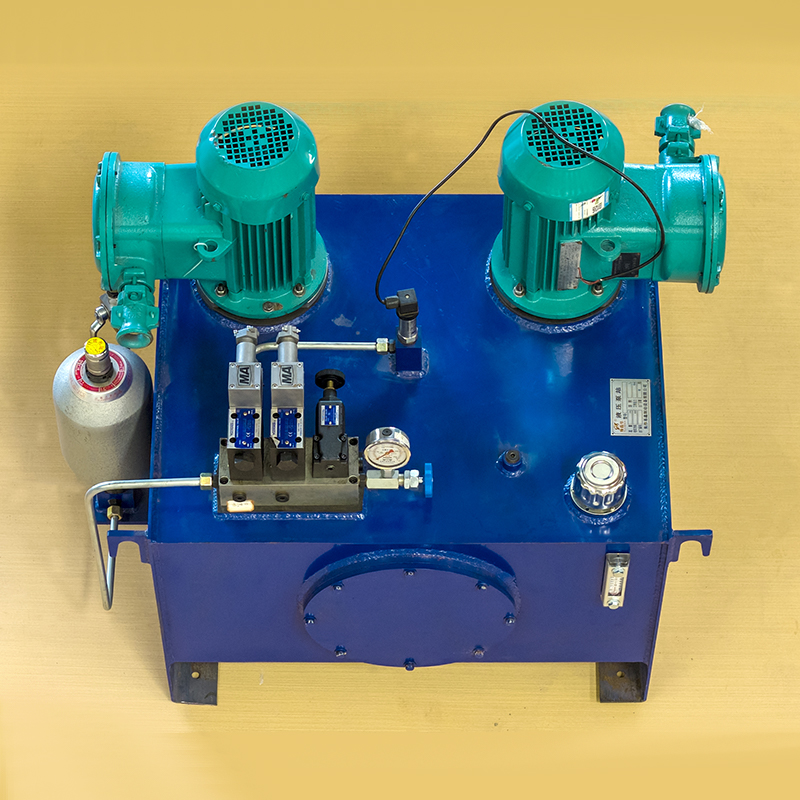

- Гидравлическая станция квт в китае

- Гидравлическая станция oemsg

- Датчик скорости famous display

- Ведущий покупатель датчиков температуры

- Отличная гидравлическая станция 220в

- Знаменитая гидравлическая насосная станция sng

- Oem угольная шахта подвижный канатоносец накладной передвижное устройство

- Основные покупатели видеонаблюдения с искусственным интеллектом