Основные покупатели датчиков скорости

Когда говорят про датчики скорости, многие сразу представляют лаборатории или авторемонтные мастерские — но это лишь верхушка айсберга. На деле 70% стабильных заказов идут от промышленных предприятий, где эти устройства работают в условиях, далёких от стерильных. Самый показательный пример — подвесные транспортные системы, как у АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент. Их конвейерные линии требуют не просто фиксации скорости, а синхронизации с точностью до миллисекунды. И вот тут начинаются нюансы, о которых редко пишут в технических паспортах.

Кто действительно покупает и почему

Основные заказчики — это не розничные магазины, а инженеры отделов главного механика на заводах. Они редко ищут 'просто датчик' — им нужен узел, встроенный в систему управления. Например, для мониторинга скорости канатных дорог или конвейерных лент в шахтах. Такие клиенты часто приходят с конкретными ГОСТами и ТУ, где прописаны виброустойчивость и защита от влаги. Интересно, что половина запросов возникает после инцидентов: сбои в логистике из-за ложных срабатываний или, наоборот, незамеченных падений оборотов.

Один из случаев с АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент показал, как важна калибровка под нагрузку. Они закупали партию энкодеров для подвесных путей, но первые тесты выявили расхождения в 5-7% при резком старте. Оказалось, производитель тестировал устройства на холостом ходу, не учитывая инерцию грузов. Пришлось совместно дорабатывать протоколы диагностики — теперь их техзадание включает принудительные скачки скорости с массой 1.5 тонны.

Частая ошибка — пытаться сэкономить на монтаже. Как-то раз угольный разрез купил дорогие немецкие сенсоры, но поставил их на вибрирующие кронштейны. Через два месяца появились погрешности. Разобрались — не сам датчик виноват, а резонанс на частоте 85 Гц, который 'сбивал' импульсы. Пришлось добавлять демпферы, переделывать крепления. Вывод: даже лучшая электроника бесполезна без грамотной интеграции в среду.

Специфика горнодобывающего сектора

Здесь требования жёстче всего. Пыль, перепады температур от -40°C у поверхности до +55°C в забое, постоянная вибрация. Стандартные индуктивные датчики живут не больше полугода — начинают 'врать' из-за намагничивания металлической пылью. Для таких условий АО Юэян Суофейт перешла на оптические энкодеры с азотной продувкой, но и это не панацея: линзы забиваются угольной взвесью, если не предусмотреть систему самоочистки.

Любопытный момент: в шахтных подъёмниках критична не только точность, но и задержка передачи данных. Один раз на глубине 400 метров случился сбой — датчик показывал норму, а лебёдка уже сбрасывала скорость. Выяснилось, что проблема в фильтрации сигнала: программный фильтр 'сглаживал' реальные скачки. Теперь в контрактах отдельным пунктом пишут 'реакция на ступенчатое изменение — не более 2 мс'.

Ещё из практики: горняки часто просят дублирующие системы. Не потому что не доверяют технике, а из-за страховых требований. После аварии на руднике в Кемерово, где из-за отказа датчика скорости перегрузили клеть, многие компании ввели трёхуровневый контроль. Это значит — основной энкодер, резервный индуктивный сенсор и механический одометр с прямым приводом на стрелочный индикатор. И всё это должно работать параллельно.

Нюансы работы с производителями оборудования

Заводы типа Юэян Суофейт редко покупают датчики поштучно — они заказывают готовые модули с предустановленной логикой. Например, блок управления для подвесной дороги с интегрированными датчиками скорости, температуры и напряжения. Тут важна совместимость протоколов: если сенсор выдаёт импульсы по RS-485, а контроллер ждёт сигнал 0-10 В, проект встанет. Мы как-то потеряли три недели на перепайку преобразователей из-за такой мелочи.

Технические специалисты таких предприятий всегда смотрят на ремонтопригодность. Как-то предлагали им бескорпусные датчики — дешевле и компактнее. Отказались: 'В полевых условиях контакты окислятся за неделю'. В итоге разработали версию в алюминиевом кожухе с быстросъёмными клеммами — дороже на 30%, но зато замену можно провести за 10 минут без демонтажа всей линии.

Важный момент — документация. Китайские поставщики часто присылают мануалы с расплывчатыми формулировками вроде 'рабочая температура: -20...+60°C'. Но при -20 датчик может просто не запуститься без предварительного прогрева. Пришлось с АО Юэян Суофейт составлять собственные техтребования, где чётко прописано: 'запуск при -40°C в течение 45 секунд после подачи питания'. Без этого сертификацию продукции не пройти.

Ошибки выбора и как их избежать

Самая распространённая ошибка — гнаться за высокой точностью там, где она не нужна. Для контроля скорости конвейера, перемещающего породу, погрешность в 2% вполне допустима. А вот для дозирующих транспортеров на обогатительных фабриках уже нужны датчики с погрешностью 0.1%. Но многие перестраховываются и ставят сверхточные модели, которые вдвое дороже и чувствительнее к условиям. Результат — частые ложные срабатывания и простои.

Ещё история с магнитными датчиками на кранах. Казалось бы, надёжная технология. Но в цехах с мощными электродвигателями возникают паразитные поля — сигнал искажается. Один раз кран внезапно останавливался при подъёме груза, хотя датчик показывал норму. Дебажили две недели, пока не догадались поставить экранированный кабель и ферритовые кольца. Теперь это обязательный пункт в монтажной схеме.

Часто недооценивают влияние длины кабеля. Стандартные 5-метровые провода не подходят для высоких портальных кранов — сопротивление искажает сигнал. Приходится ставить повторители или использовать датчики с токовой петлёй 4-20 мА вместо импульсных. Мелочь, а без неё система не работает. Кстати, у АО Юэян Суофейт в спецификациях чётко указано: 'максимальная длина линии связи — 15 м без потерь'.

Тенденции и неочевидные применения

Сейчас растёт спрос на беспроводные датчики для временных установок. Например, при монтаже подвесных путей в труднодоступных районах — тянуть кабели дорого и долго. Но с радиоканалом свои сложности: в металлоёмких конструкциях сигнал может теряться. Тестировали систему на основе LoRaWAN на объекте Юэян Суофейт — пришлось добавлять ретрансляторы каждые 50 метров. Зато экономия на кабеле составила около 200 тыс. рублей на километр трассы.

Интересное направление — совмещённые датчики скорости и вибрации. Для подшипниковых узлов грузовых тележек это идеальное решение: один прибор отслеживает и обороты, и состояние опор. Раньше ставили два отдельных устройства — теперь экономим на монтаже и проводке. Правда, при отказе теряем сразу два параметра, так что для критичных узлов всё же рекомендуем раздельные системы.

Наблюдаю постепенный отказ от щёточных энкодеров в пользу бесконтактных. Да, они дороже, но для предприятий вроде АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент это оправдано — меньше простоев на обслуживание. Хотя есть нюанс: бесконтактные модели чувствительны к электромагнитным помехам от частотных преобразователей. Приходится тщательнее проектировать экранирование, но игра стоит свеч — ресурс увеличился с 10 тыс. до 50 тыс. часов.

Что в итоге имеет значение для покупателя

Главный критерий выбора — не технические характеристики, а соответствие конкретной задаче. Можно купить датчик с разрешением 5000 импульсов/оборот, но если он стоит на валу с биением 0.5 мм, толку не будет. Опытные инженеры сначала изучают условия работы, а потом уже подбирают модель. Кстати, АО Юэян Суофейт перед закупкой всегда проводит тесты на собственном стенде — имитирует реальные нагрузки и помехи.

Цена — важный, но не определяющий фактор. Дешёвые датчики могут обойтись дороже из-за простоев. Один случай: сэкономили 15 тыс. рублей на датчике для лебёдки, а за месяц простоя из-за его отказа потеряли 400 тыс. рублей. Теперь в договорах с поставщиками прописывают штрафы за несоблюдение MTBF (наработки на отказ).

И последнее: сервисная поддержка. Даже лучшая техника ломается. Важно, чтобы производитель или поставщик оперативно реагировал на проблемы. Скажем, у Юэян Суофейт есть склад ремонтных комплектов в Красноярске — это решающий аргумент для многих клиентов из Сибири. Зная, что замена придёт за 2 дня, а не за месяц, готовы платить на 20-30% дороже. Вот такая арифметика.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Взрывозащищенный и искробезопасный шкаф управления и пульт управления PLC для горнодобывающей промышленности

Взрывозащищенный и искробезопасный шкаф управления и пульт управления PLC для горнодобывающей промышленности -

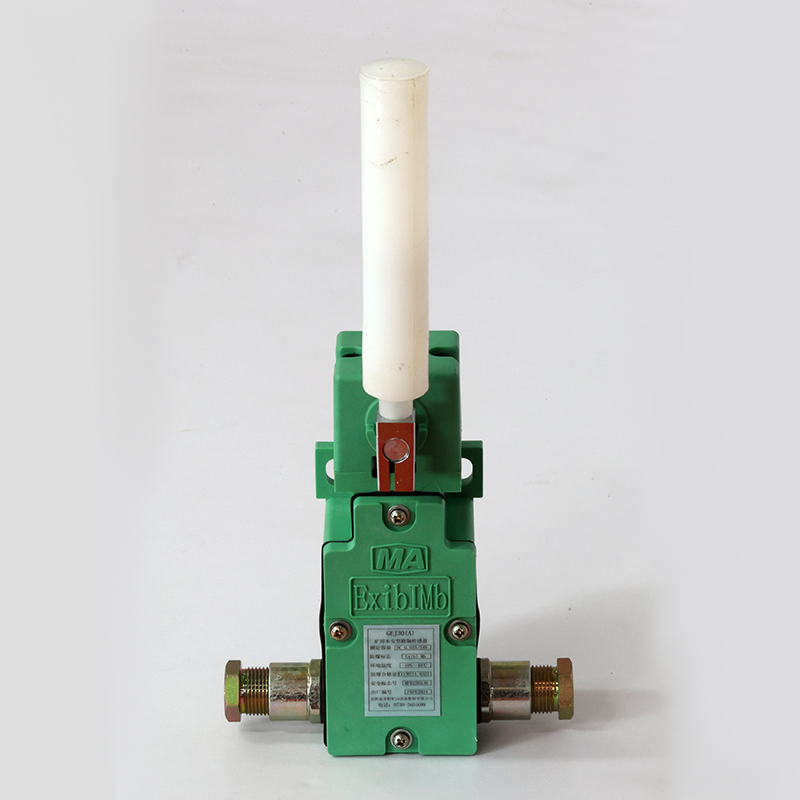

Искробезопасный датчик скорости вращения для горных работ

Искробезопасный датчик скорости вращения для горных работ -

Фиксированный кронштейн подвески

Фиксированный кронштейн подвески -

Взрывозащищенный и искробезопасный дисплей для шахт

Взрывозащищенный и искробезопасный дисплей для шахт -

Подвесное сиденье из нержавеющей стали

Подвесное сиденье из нержавеющей стали -

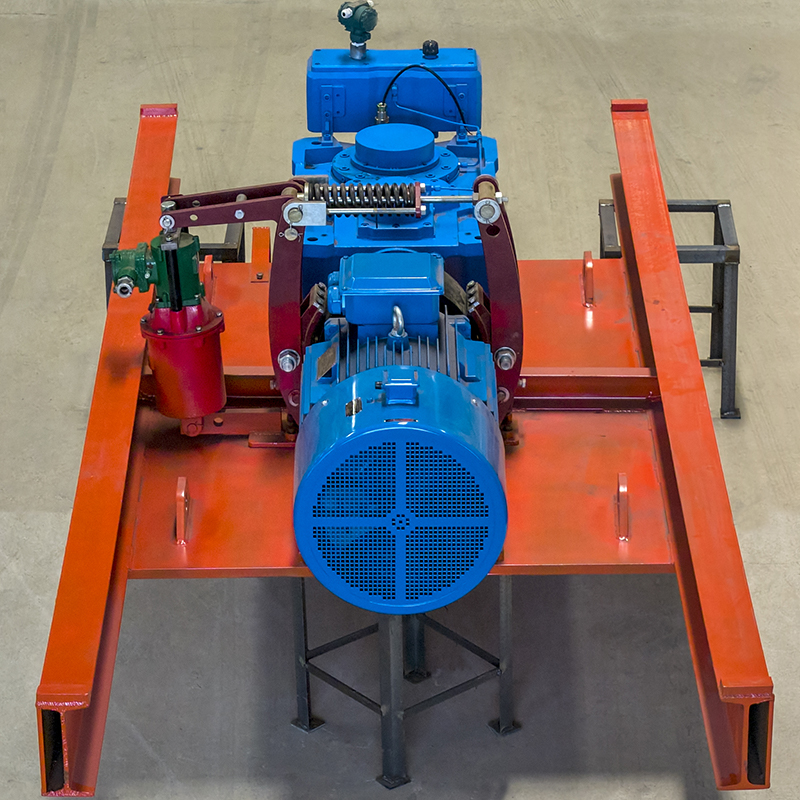

Ведущее колесо и хвостовое колесо

Ведущее колесо и хвостовое колесо -

Искробезопасный аварийный выключатель для горных работ

Искробезопасный аварийный выключатель для горных работ -

Видео наблюдение промышленный компьютер

Видео наблюдение промышленный компьютер -

Двойное опорное колесо

Двойное опорное колесо -

Искробезопасный датчик температуры для горных работ

Искробезопасный датчик температуры для горных работ -

Интегрированный зажим с прямым и обратным крюком и черепицей

Интегрированный зажим с прямым и обратным крюком и черепицей -

Подвижный тросовый подъемник

Подвижный тросовый подъемник

Связанный поиск

Связанный поиск- Блок гидравлической станции oem

- Oem мобильная гидравлическая станция

- Знаменитая гидравлическая станция ner

- Знаменитая масляная гидравлическая станция

- Превосходные стационарные канатные захваты

- Передние приводные валы в китае

- Отличная регулируемая вешалка

- Завод датчиков скорости для нивы

- Знаменитая регулируемая вешалка для баллонов 360

- Знаменитая гидравлическая станция инструмента