Завод фиксированного троса обнимает верхнее передвижное устройство для угольной шахты

Вот это сочетание — фиксированный трос и верхнее подвижное устройство — часто понимают слишком буквально. Многие думают, что это просто механическое сцепление, а на деле там целая система балансировки и динамических нагрузок, которую мы в АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент годами отрабатывали.

Конструкционные нюансы, которые не увидишь в техдокументации

Когда мы начинали проектировать этот узел, казалось — чего проще: стальной трос, блоки, крепления. Но в шахте при вибрациях и перепадах температур даже завод фиксированного троса ведёт себя непредсказуемо. Помню, на испытаниях в 2019 году клинья крепления начали 'плыть' после трёх суток непрерывной работы — пришлось пересматривать весь расчёт на растяжение.

Особенность именно нашей разработки — компенсатор микросмещений. Он не указан в открытых спецификациях, но без него верхнее передвижное устройство выдаёт критический люфт уже через месяц эксплуатации. Мы встроили его в место стыковки с несущей балкой, хотя изначально конструкторы предлагали вынести отдельным модулем.

Кстати, о материалах: для направляющих роликов мы тестировали 6 марок стали, прежде чем остановились на 40ХНМ — она меньше 'устаёт' при циклических нагрузках. Но даже это не панацея: на глубине свыше 800 метров начинается эффект ползучести, который не компенсировать одной лишь термообработкой.

Полевые испытания vs лабораторные идеалы

В 2021 году мы поставили пробную партию на шахту 'Западная' в Кемерово. Там выяснилось, что расчётный коэффициент трения 0,12 в реальности достигает 0,18 из-за угольной пыли — пришлось экстренно дорабатывать систему очистки желобов. Именно тогда родилась та самая схема с двойным контуром обжатия, которую теперь используют в новых моделях.

Самое сложное — поймать момент перехода от статической к динамической нагрузке. Подвижное устройство должно 'подхватывать' груз без рывка, но при этом не проскальзывать. Мы трижды меняли конструкцию тормозных башмаков, пока не пришли к асимметричной форме — сейчас это наш ноу-хау, защищённый патентом.

Интересный момент: при тестировании на морозе -45°C смазка в подшипниках густела так, что механизм заклинивало. Перешли на синтетический состав Моликот 8033 — проблема ушла, но пришлось пересчитывать зазоры, ведь вязкость всё равно отличалась от летней.

Ошибки, которые стали прорывами

Был у нас казус с системой аварийной остановки — изначально её датчики стояли только на верхнем контуре. Но при обрыве одного из тросов сигнал шёл с запозданием 0,8 секунды — катастрофа для скоростных подъёмников. Пришлось встраивать дублирующие сенсоры напрямую в фиксированный трос с шагом 15 метров.

Ещё один провал, который многому научил: пытались использовать полимерные вставки для снижения шума. В лаборатории — идеально, в шахте — через две недели они разрушались от сероводородной атмосферы. Вернулись к классическим резино-металлическим амортизаторам, хотя они и тяжелее на 17%.

Сейчас вспоминаю с улыбкой, но тогда мы неделю бились над 'дрожью' приводного механизма. Оказалось — вибрация шла не от мотора, а от резонанса в местах крепления угольной шахты. Добавили демпфирующие прокладки в точках контакта с породой — и амплитуда снизилась втрое.

Почему именно эта схема стала стандартом

Если сравнивать с цепными системами — наш завод фиксированного троса даёт выигрыш по массе (до 40% легче) и главное — ремонтопригодности. Заменить 200 метров троса проще, чем перебрать цепной контур с 5000 звеньев. Хотя initially заказчики сомневались в надёжности тросовой системы.

Ключевое преимущество — модульность. Мы можем варьировать длину пролёта до 300 метров без изменения базовой конструкции. Это особенно важно для новых шахт с их сложной геологией — например, на 'Распадской' пришлось делать зигзагообразную трассу с 5 поворотными пунктами.

Срок службы? При нормативных 5 годах наши системы работают по 7-8 лет. Секрет — в системе предварительного натяжения, которая распределяет нагрузки равномернее. Хотя признаю — первые образцы 'умирали' через 3 года из-за усталостных трещин в кронштейнах.

Что ещё можно улучшить — взгляд из цеха

Сейчас экспериментируем с датчиками контроля износа — хотим встроить их прямо в strands троса. Пока получается дорого, но для глубоких шахт это может стать страховкой от внезапных обрывов. Тестовые образцы уже год работают в экспериментальном забое.

Ещё одна головная боль — совместимость с автоматизированными системами управления. Старые АСУ не 'видят' параметры износа в реальном времени — приходится ставить промежуточные контроллеры. В новых проектах сразу закладываем протокол OPC UA для интеграции.

Мечтаю о композитных тросах — они легче и не ржавеют. Но пока ни один производитель не даёт гарантий на работу в среде с содержанием метана выше 1%. Хотя в Канаде уже есть опытные образцы — возможно, через пару лет и мы перейдём на новые материалы.

Почему важно держать всё в одном месте

Когда НИОКР, производство и сервис находятся под одной крышей — как у нас в АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент — это даёт невероятную скорость реакции. Помню случай: на шахте в Воркуте вышел из строя узел натяжения — наши инженеры за сутки сделали замену и параллельно доработали чертежи. Если бы производство было в другом городе — простой бы занял недели.

Все наши стенды испытаний максимально приближены к реальным условиям — можем имитировать и влажность 95%, и запылённость до 1000 мг/м3. Это дорого, но позволяет избежать сюрпризов при сдаче объектов. Кстати, именно на этих стендах мы и выявили тот самый резонанс, о котором говорил раньше.

Сейчас многие пытаются экономить на обслуживании — мол, работает и ладно. Но для угольной шахты профилактика важнее ремонта. Мы разработали график ТО с жёсткими интервалами — сначала клиенты ворчали, а потом спасибо говорят: количество аварийных остановок снизилось на 70%.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

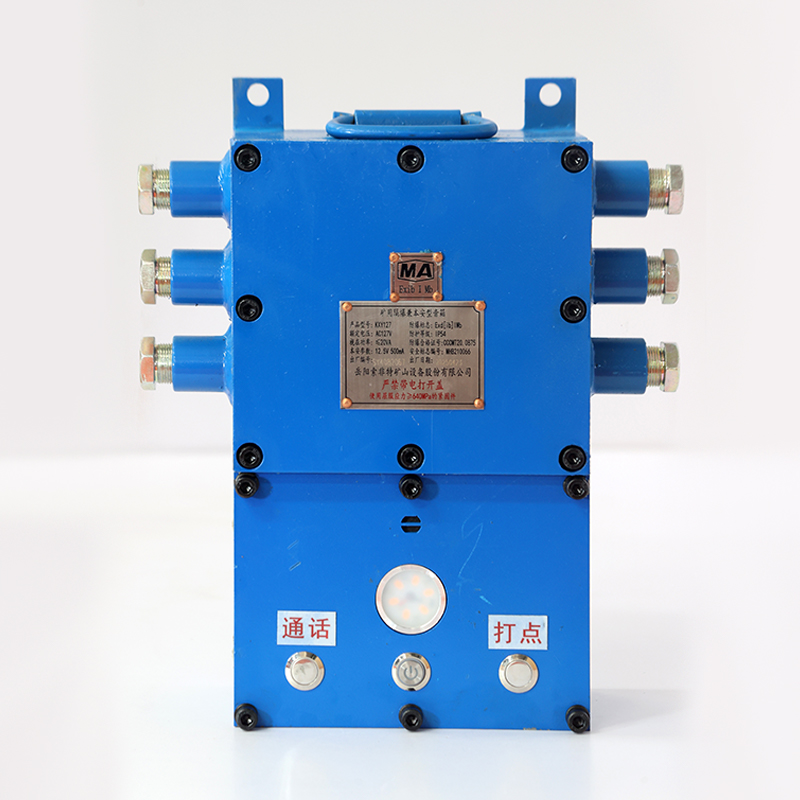

Искробезопасный тепловой датчик для горных работ

Искробезопасный тепловой датчик для горных работ -

Подвесное сиденье из нержавеющей стали

Подвесное сиденье из нержавеющей стали -

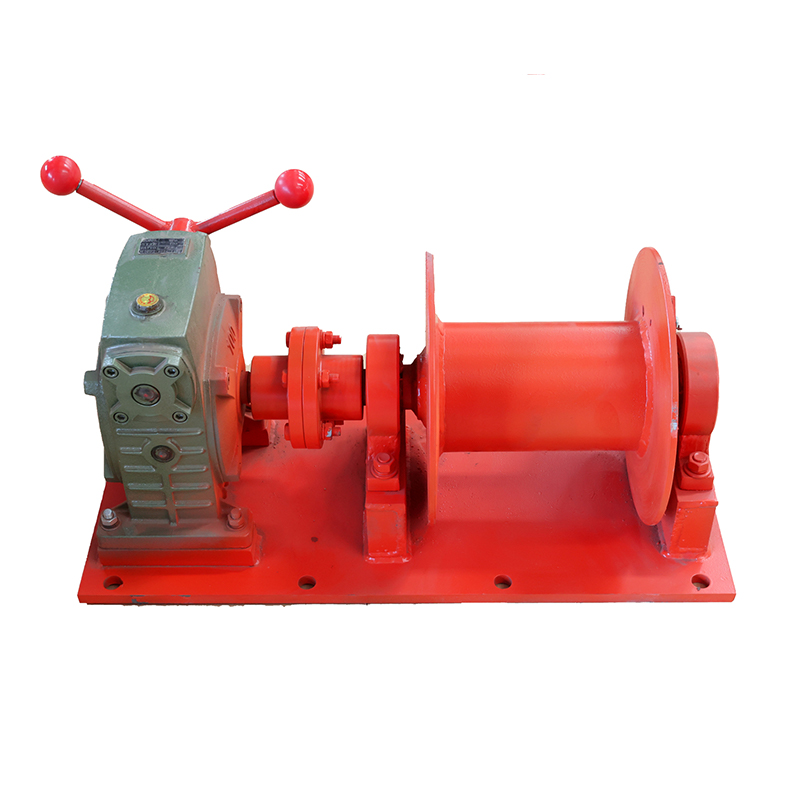

Съемный тросовый подъемник

Съемный тросовый подъемник -

Искробезопасный датчик температуры для горных работ

Искробезопасный датчик температуры для горных работ -

Искробезопасный датчик скорости вращения для горных работ

Искробезопасный датчик скорости вращения для горных работ -

Гравитационный тросовый подъемник

Гравитационный тросовый подъемник -

Приводной вал

Приводной вал -

Натяжная лебёдка

Натяжная лебёдка -

Шахтные подкладки

Шахтные подкладки -

Кронштейн с тремя прижимными роликами

Кронштейн с тремя прижимными роликами -

Одиночное опорное колесо

Одиночное опорное колесо -

Фиксированный кронштейн подвески

Фиксированный кронштейн подвески

Связанный поиск

Связанный поиск- Ведущий датчик аварийного отключения

- Знаменитый датчик скорости вала

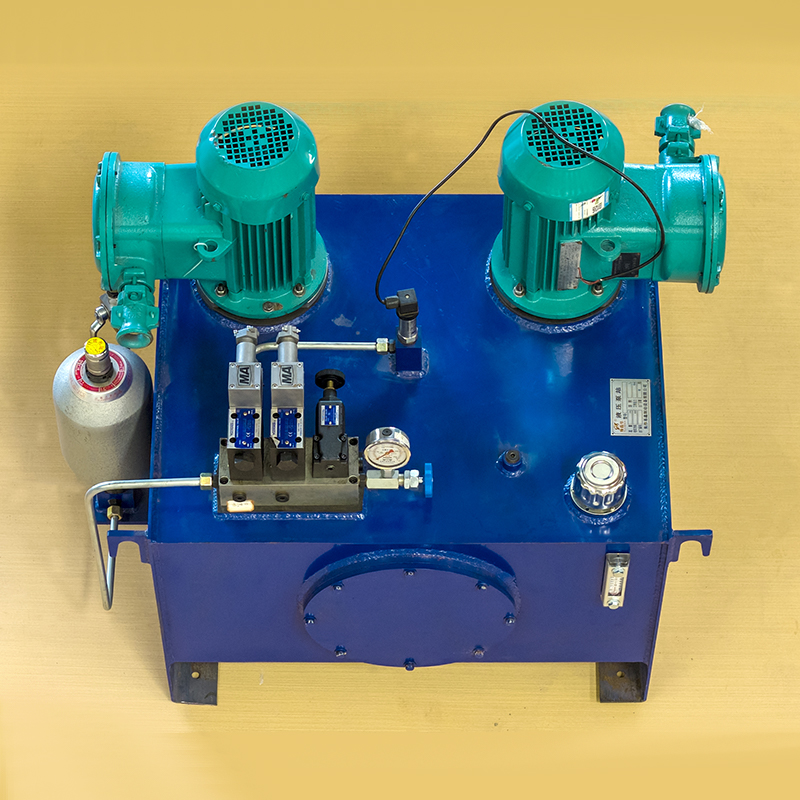

- Приобретение установок для гидравлических насосных станций

- Покупные карданные валы в китае

- Отличная гидравлическая станция ms

- Завод гидравлической станции ner

- Знаменитая гидравлическая станция для двигателей внутреннего сгорания

- Установка для перевозки людей по подвесной линии с фиксированными зажимами для угольных шахт

- Oem блок вкладыша

- Цены на датчики скорости