Завод приводного вала

Когда говорят про завод приводного вала, многие сразу представляют просто токарный цех с валками – а на деле это комплексная система, где даже отклонение в 0.1 мм на шлицах может загубить всю сборку конвейера. Мы в АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент через это прошли, когда переходили с клиновых передач на шлицевые соединения для рудничных электровозов.

Технологические ловушки при калибровке валов

В 2021 году на тестовой линии для шахты ?Воркутинская? пришлось забраковать партию из 50 валов – казалось бы, закалка по ТУ, но при обкатке под нагрузкой 3.2 т появилась вибрация. Разобрались постфактум: термообработка без учета остаточных напряжений от предшествующей механической обработки. Теперь перед закалкой обязательно делаем нормализацию, даже если чертеж этого не требует.

С твердостью 45-50 HRC сталкиваемся с другой проблемой – при шлифовании шеек под подшипники появляются микротрещины. Перешли на ступенчатый режим шлифования с охлаждением эмульсией Houghto-Grind 560, но это увеличило цикл на 18%. Для подвесных конвейеров это критично – там валы работают в режиме переменных крутящих моментов.

Интересно, что для цепных приводов гораздо важнее чистота поверхности цапф, чем прецизионность шлицов. На одном из объектов в Норильске ставили экспериментальные валы с полировкой до Ra 0.4 – ресурс увеличился на 23% compared to стандартными Ra 1.6. Но экономисты посчитали и отказались – дороже на 15%.

Сборка и балансировка в полевых условиях

Балансировку на заводе делаем по классу G6.3, но на месте монтажа всегда возникает дополнительная неуравновешенность – то фундамент не выстоялся, то муфты сместились. Для подвесных систем типа SDG-200 это особенно заметно: при частоте вращения выше 600 об/мин появляется биение, которое съедает до 40% ресурса подшипниковых узлов.

Последний случай на обогатительной фабрике в Красноярске: пришлось экстренно делать демпфирующие прокладки из резины марки IR-134 прямо на объекте. Заводская балансировка не учла жесткость креплений консольного типа. Теперь в паспорте изделия обязательно указываем допустимые углы монтажа.

Кстати, о муфтах – перестали использовать зубчатые МЗ в пользу дисковых Ortlinghaus. Не потому что они технологичнее, а потому что при ремонте проще заменить пакет дисков, чем фрезеровать зубья. Для шахтного оборудования это принципиально: простой конвейера стоит дороже самой муфты.

Материаловедческие нюансы

Перешли со стали 40Х на 38ХН3МФА для валов длиннее 2.5 метров – дороже на 25%, но меньше ведет при закалке. Хотя для стандартных приводов подвесных дорог до сих пор используем 40Х, но с добавкой ванадия при выплавке. Металлурги из ЧМК ругаются, но идут навстречу – мы ведь берем 200 тонн ежегодно.

Пробовали импортные аналоги типа AISI 4340 – механически лучше, но при сварке бандажей появляются поры. Наш технолог предложил подогрев до 200°C и электроды УОНИ-13/55 – сработало, но сертификация заняла полгода. Для горного оборудования ведь каждый материал должен иметь сертификат Ростехнадзора.

Интересный момент с цементацией: для валов с односторонней нагрузкой (как в подвесных конвейерах) теперь делаем дифференцированную обработку – на стороне натяжения слой 1.8-2.2 мм, на противоположной 1.2-1.5 мм. Ресурс вырос на 15%, хотя по ГОСТу это не регламентировано.

Взаимодействие с смежными узлами

Частая ошибка – проектировщики рассчитывают вал отдельно, редуктор отдельно. А потом при сборке выясняется, что посадочные места не соответствуют по допускам. В прошлом месяце как раз вернули партию от заказчика – оказалось, они поставили редукторы Siemens вместо запланированных ЧКЗ, а у них разные посадки.

Для подвесных транспортных систем особенно важен момент инерции – при разгоне/торможении возникают знакопеременные нагрузки. Рассчитываем не только статическую прочность, но и усталостную при циклах 10^7. После случая на фабрике в Кемерово, где лопнул вал после 3 лет эксплуатации, ввели обязательный контроль усталостных трещин ультразвуком.

Сейчас экспериментируем с полыми валами для снижения массы – для конвейеров длиной более 500 м это дает экономию на приводных двигателях до 12%. Но пока не можем решить проблему с крутильными колебаниями – при резком стопорении появляется вибрация с частотой 85-100 Гц. Демпферы помогают, но ненадежны.

Организационные аспекты производства

На нашем заводе ввели систему маркировки – каждый вал имеет не только номер, но и QR-код с полной историей обработки. Это спасает при рекламациях: всегда можно посмотреть, кто и на каком станке точил шлицы. Хотя токари сначала были против – лишняя бумажная работа.

С контролем ОТК вечная борьба – они требуют 100% соответствие чертежу, а в реальности иногда приходится идти на компромиссы. Например, при шлифовании упорного бурта допустили -0.1 мм – формально брак, но сборщики говорят, что это даже лучше садится стопорное кольцо. Утвердили отклонение как временную норму.

Закупки вечно пытаются сэкономить на заготовках – предлагают кузнечные поковки вместо штампованных. Разница в цене 30%, но механическая обработка удлиняется на 45%. После того как посчитали полную себестоимость, вернулись к штамповкам, хотя для опытных образцов иногда берем поковки – быстрее изготовить.

Перспективы и тупиковые ветви развития

Пробовали внедрить CAD/CAM систему от Siemens – для серийных валов не оправдала себя. Программисты сидят по 3 дня над моделью, тогда как опытный токарь по лекалу за смену делает 2 вала. Оставили только для сложных фасонных поверхностей.

Сейчас изучаем возможность использования композитных валов для легких конвейеров – углеродное волокно в эпоксидной матрице. Пока не для горной техники конечно, а для вспомогательных линий. Прочность на кручение впечатляет, но стоимость пока заоблачная.

Самое перспективное направление – интеллектуальные валы с датчиками деформации. Уже тестировали образцы с волоконно-оптическими sensors – можно в реальном времени отслеживать нагрузку. Для ответственных приводов подвесных систем это может стать стандартом через 5-7 лет, хотя пока дорого и сложно в эксплуатации.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Кронштейн с тремя прижимными роликами

Кронштейн с тремя прижимными роликами -

Взрывозащищенный и искробезопасный шкаф управления и пульт управления PLC для горнодобывающей промышленности

Взрывозащищенный и искробезопасный шкаф управления и пульт управления PLC для горнодобывающей промышленности -

Искробезопасный тепловой датчик для горных работ

Искробезопасный тепловой датчик для горных работ -

Подвеска опорного колеса

Подвеска опорного колеса -

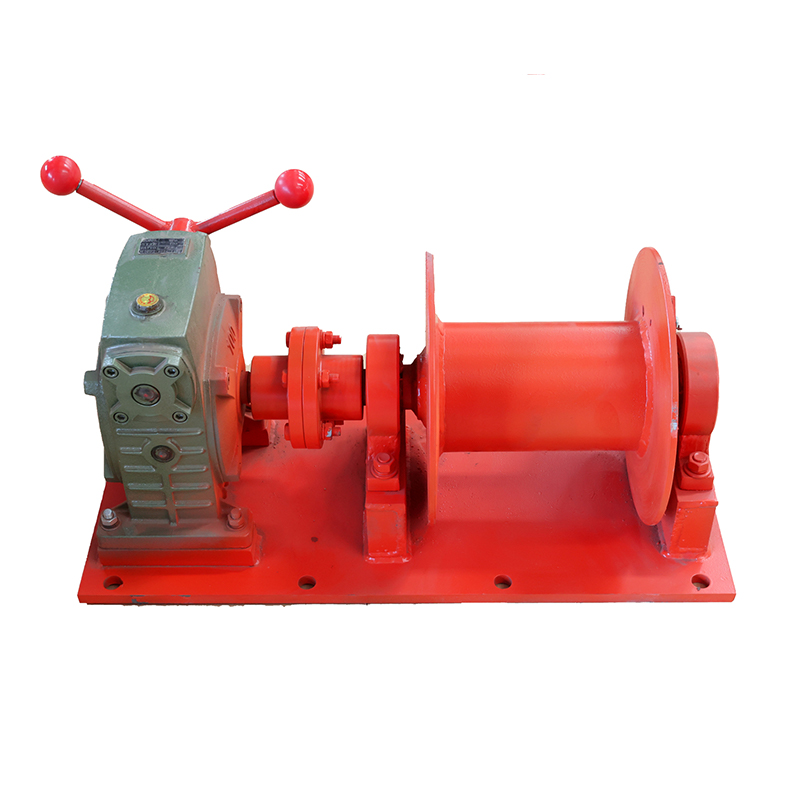

Натяжная лебёдка

Натяжная лебёдка -

Защита пассажиров на расстоянии

Защита пассажиров на расстоянии -

Искробезопасный датчик скорости вращения для горных работ

Искробезопасный датчик скорости вращения для горных работ -

Съемный тросовый подъемник

Съемный тросовый подъемник -

Интегрированный зажим с прямым и обратным крюком и черепицей

Интегрированный зажим с прямым и обратным крюком и черепицей -

Футеровка горного колеса

Футеровка горного колеса -

Искробезопасный датчик температуры для горных работ

Искробезопасный датчик температуры для горных работ -

Грузовой натяжитель

Грузовой натяжитель

Связанный поиск

Связанный поиск- Ведущая гидравлическая станция управления пво

- Цены на ручные гидравлические насосные станции

- Управляющий шкаф kxy127

- Производители датчиков скорости ваз 2114

- Oem полуось приводного вала

- Высокое качество гидравлической станции масла

- Датчик скорости famous next

- Ведущие тепловые инфракрасные датчики

- Высококачественные гидравлические насосные станции sng

- Цена гидравлической станции ms 20 2