Завод карданных шарниров карданных валов

Если честно, когда слышишь про завод карданных шарниров, многие сразу думают о конвейерной сборке — мол, штампуем детали и всё. Но на деле тут каждый карданный вал требует индивидуальной подгонки, особенно для шахтных условий. У нас в АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент часто сталкивались с тем, что клиенты присылали чертежи с допусками в 0,1 мм, а на практике оказывалось, что из-за вибраций нужен запас до 0,3 мм. Вот такой нюанс, который в учебниках не опишешь.

Технологические тонкости производства

Помню, как-раз подряд поступил на карданные шарниры для подвесных систем. В спецификациях указали термообработку до твёрдости 45 HRC, но при тестах выяснилось — при длительных нагрузках в запылённой среде поверхность начинает 'уставать'. Пришлось экспериментировать с азотированием, хотя это удорожало процесс на 15%. Зато после модификации отказы сократились на треть — и это без изменения геометрии самих шарниров.

Кстати, про геометрию — многие недооценивают роль конусности посадки. Однажды на объекте в Воркуте из-за недотянутого конуса разболтался узел через 200 часов работы. Пришлось срочно вносить изменения в техпроцесс: теперь перед отгрузкой каждый карданный вал проверяем на крутящий момент не менее 350 Н·м. Мелочь? Возможно, но именно такие мелочи отличают серийный продукт от работоспособного решения.

Ещё из практики — балансировка. Раньше делали её только в двух плоскостях, пока не столкнулись с резонансными колебаниями на высоких оборотах. Пришлось разрабатывать трёхплоскостную систему, хотя это и потребовало переделки стендов. Зато теперь вибрация не превышает 1,2 мм/с даже при 3000 об/мин — для подземной техники это критически важно.

Материаловедческие нюансы

Со сталями для карданных валов вообще отдельная история. Изначально использовали 40Х, но для шахтных условий её ударная вязкость оказалась недостаточной. Перешли на 20Г2С с дополнительной нормализацией — да, дороже, но трещины по телу вала перестали появляться даже при -40°C. Кстати, этот сплав мы тестировали совместно с технологами АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент — их полигоны как раз позволяли имитировать экстремальные циклы нагрузки.

Про покрытия стоит упомянуть отдельно. Фосфатирование, которое многие считают устаревшим, в комбинации с эпоксидным грунтом показало себя лучше дорогих керамических составов — особенно в условиях сероводородной агрессии. Проверяли на руднике в Норильске: через 18 месяцев эксплуатации коррозия не превысила 0,02 мм против 0,15 мм у аналогов с цинкованием.

А вот с уплотнениями пришлось повозиться. Стандартные сальники быстро выходили из строя из-за абразивной пыли — решение нашли в комбинированных манжетах с лабиринтным уплотнением. Недешёвое удовольствие, зато межсервисный интервал удалось увеличить до 10 000 моточасов.

Проблемы совместимости с подвесными системами

Когда АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент запускали новую линейку конвейеров, пришлось полностью пересмотреть конструкцию карданных шарниров — стандартные ISO не подходили из-за ограниченного монтажного пространства. Разработали компактную версию с укороченными вилками, но пришлось усиливать шлицевое соединение — обычные шлицы не выдерживали знакопеременных нагрузок.

Интересный случай был с клиномонтажом — казалось бы, простая операция. Но когда стали ставить валы на наклонные выработки, выяснилось, что стандартные стопорные кольца не держат осевое смещение. Пришлось проектировать канавку под круговой стопор — мелочь, а без неё вся система разбалтывалась за месяц.

Термическая обработка вилок — отдельная головная боль. Если перекалить — хрупкость, недокалить — быстрый износ. Эмпирическим путём вывели оптимальный режим: закалка при 850°C с последующим высоким отпуском при 560°C. Ресурс увеличился почти вдвое по сравнению с типовыми решениями.

Контроль качества и испытания

Наш полигон в АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент позволял проводить ускоренные испытания — например, 100-часовой прогон при двойной нагрузке. Именно так выявили усталостные трещины в зоне сварки вилок — проблема была в остаточных напряжениях. Ввели дополнительную правку после сварки с последующим контролем на координатно-измерительной машине.

Магнитно-порошковый контроль — обязательный этап, но и тут есть нюансы. Стандартная методика не всегда выявляет микротрещины в шлицевых частях — пришлось разрабатывать собственную технологию с применением флуоресцентных суспензий. Да, это увеличило время контроля на 25%, зато брак на объектах сократился до статистической погрешности.

Динамические испытания — отдельная тема. Стенд с электродинамическим возбудителем колебаний помог выявить резонансные частоты в диапазоне 80-120 Гц — как раз там, где работают вентиляторы главного проветривания. Пришлось менять дисбаланс — не по ГОСТу, а по реальным условиям эксплуатации.

Эволюция требований и адаптация

За 10 лет наблюдений заметил, как меняются требования к карданным валам — если раньше главным был ресурс, то сейчас на первый план вышла ремонтопригодность. Пришлось пересмотреть конструкцию — например, делать разборные вилки вместо сварных. Да, прочность немного снизилась, зато замену узла теперь можно выполнить прямо в шахте без спецоборудования.

Экология тоже вносит коррективы — переход на безсвинцовые подшипниковые смазки потребовал изменения конструкции сальников. Новые составы имеют другую вязкость — пришлось экспериментировать с зазорами в уплотнениях. Не сразу получилось, первые партии текли — но в итоге нашли компромисс между экологичностью и герметичностью.

Цифровизация коснулась и нашей области — теперь каждый карданный вал имеет QR-код с историей производства. Казалось бы, бюрократия, но на деле это позволило отслеживать поведение конкретных экземпляров в разных условиях — ценнейшая статистика для дальнейших улучшений.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

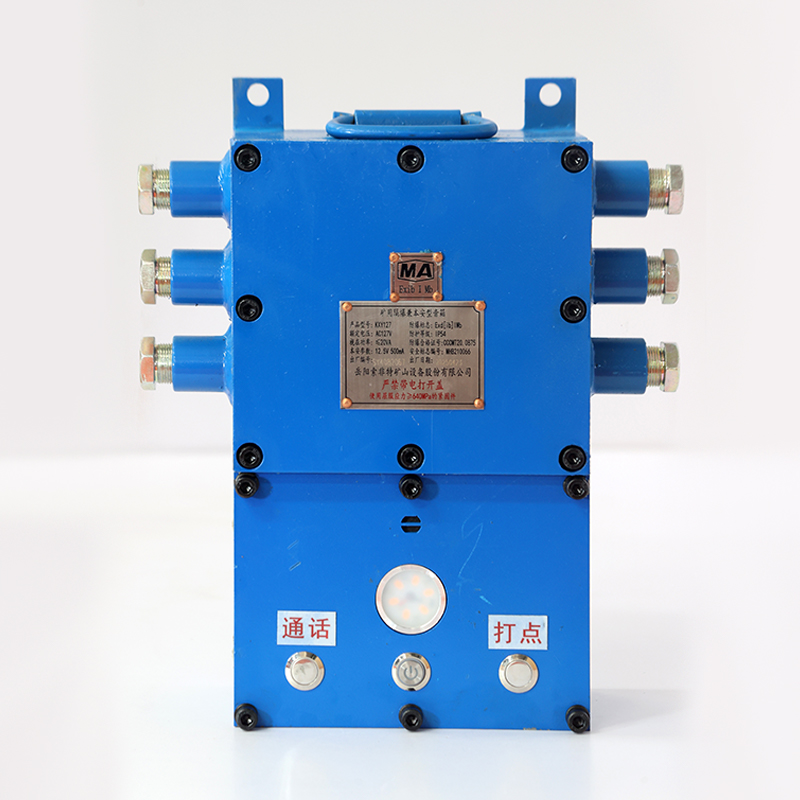

Искробезопасный тепловой датчик для горных работ

Искробезопасный тепловой датчик для горных работ -

Полуподвесное кресло

Полуподвесное кресло -

Интегрированный зажим с прямым и обратным крюком и черепицей

Интегрированный зажим с прямым и обратным крюком и черепицей -

Взрывозащищенная и искробезопасная камера для шахт

Взрывозащищенная и искробезопасная камера для шахт -

Защита пассажиров на расстоянии

Защита пассажиров на расстоянии -

Кронштейн с тремя прижимными роликами

Кронштейн с тремя прижимными роликами -

Грузовой натяжитель

Грузовой натяжитель -

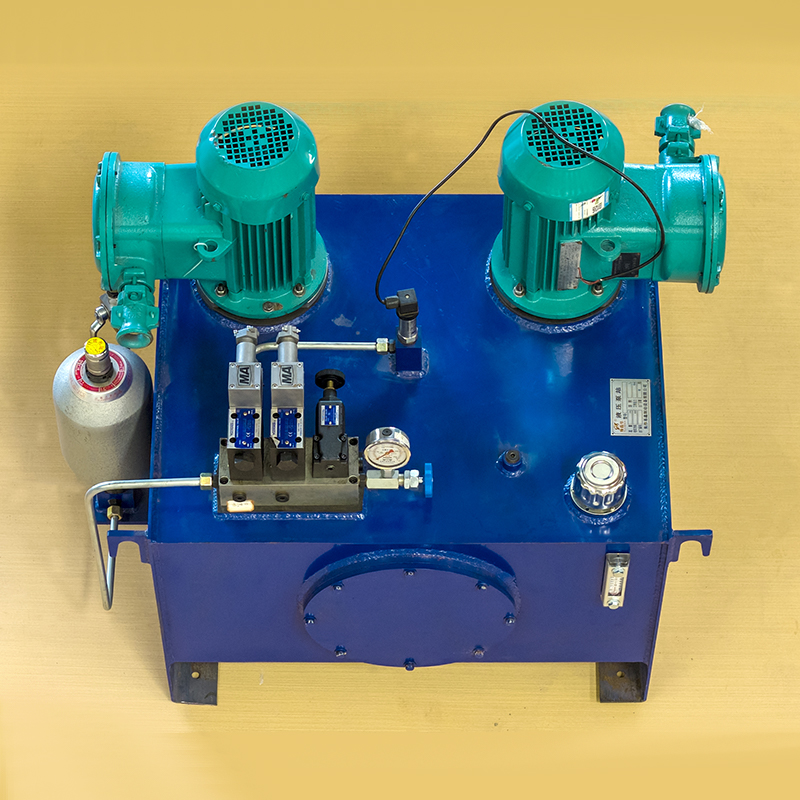

Гидравлическая станция

Гидравлическая станция -

Моноблочный кронштейн с защитой от схода каната

Моноблочный кронштейн с защитой от схода каната -

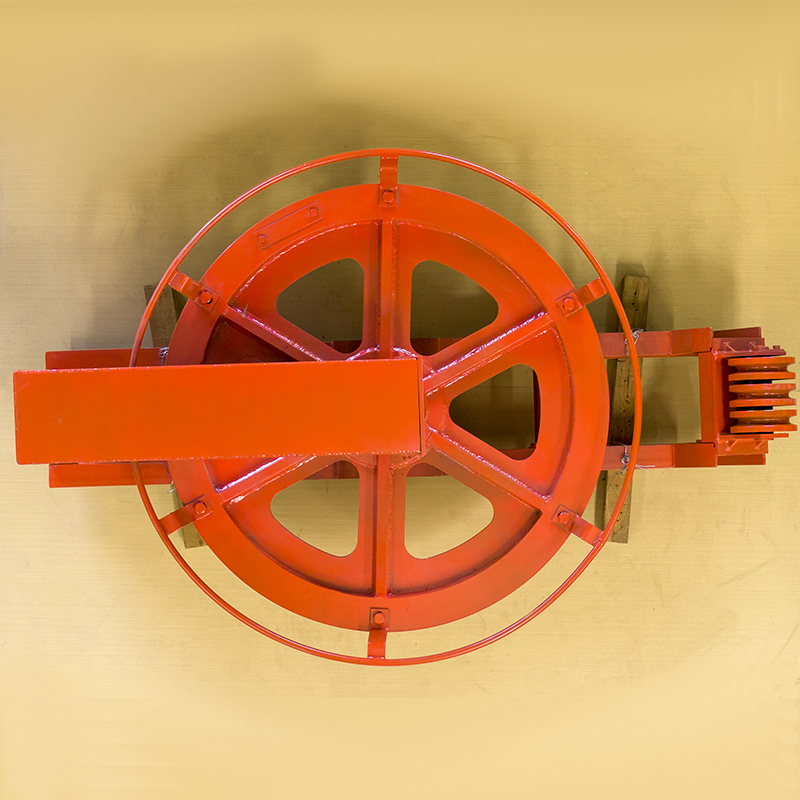

Футеровка горного колеса

Футеровка горного колеса -

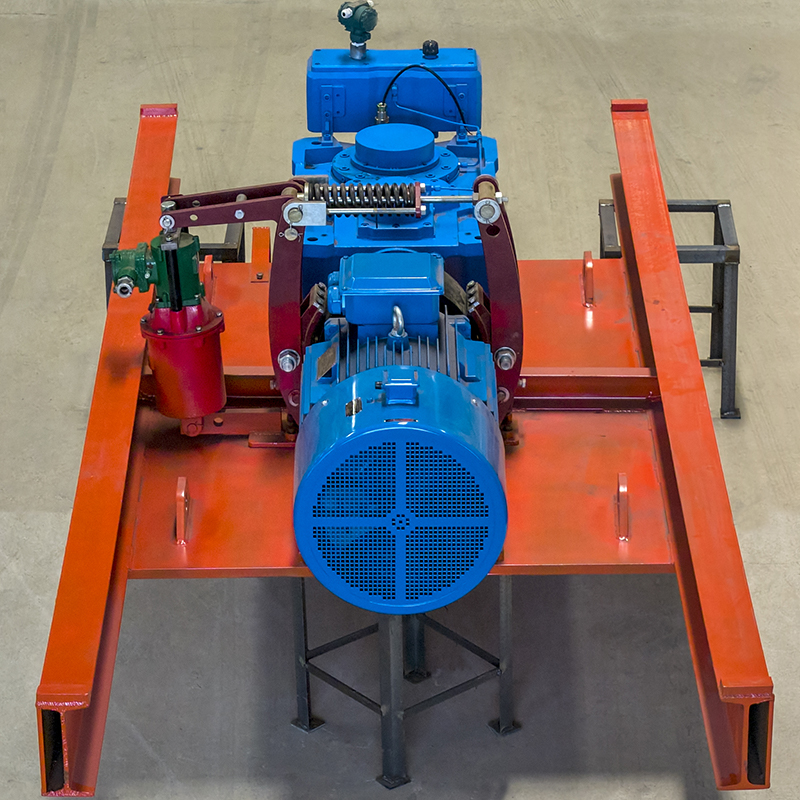

Подвесное транспортное устройство для шахт Хвостовая часть

Подвесное транспортное устройство для шахт Хвостовая часть -

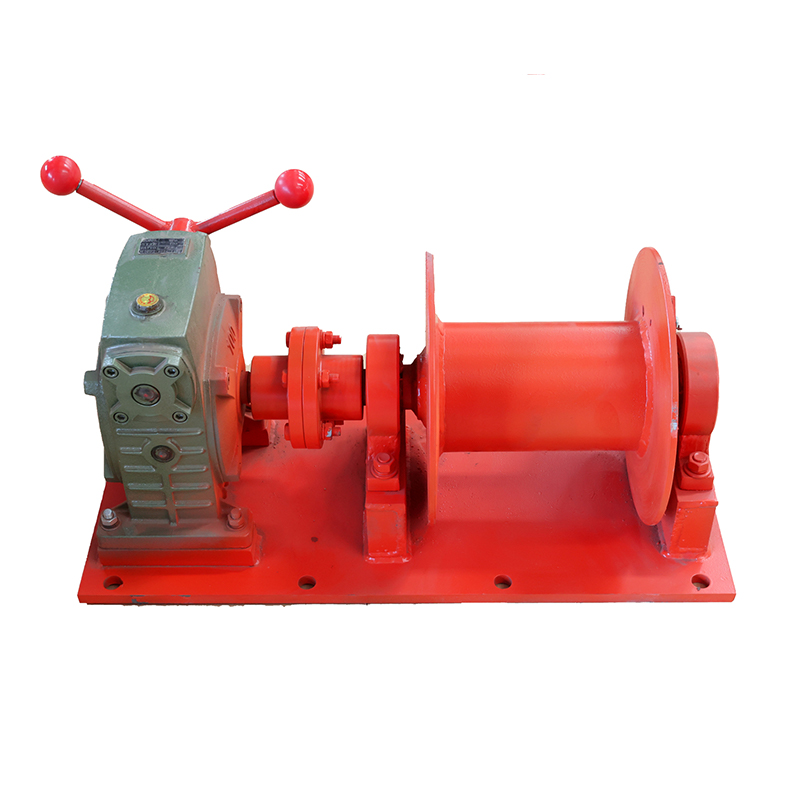

Фиксированный тросовый подъемник

Фиксированный тросовый подъемник

Связанный поиск

Связанный поиск- Oem гидравлическая станция масла

- Обслуживание гидравлической станции oem

- Поставщики взрывозащищенных и искробезопасных дисплеев для шахт

- Гидравлическая станция

- Правый приводной вал в сборе из китая

- Гидравлические станции spb в китае

- Станция гидравлическая 700 бар

- Работа гидравлической станции

- Правый приводной вал oem

- Датчик скорости трансмиссии oem