Завод для гидравлической станции 700

Когда слышишь 'Завод для гидравлической станции 700', первое, что приходит в голову — масштаб. Но тут же всплывает старая проблема: многие заказчики думают, что главное — это цифра 700, а остальное 'как-нибудь сделается'. На деле же, если брать, к примеру, наш опыт на АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент, то ключевым становится не давление, а совместимость узлов с подвесными системами. Именно это мы проходили на реальных объектах, где спешка на этапе проектирования потом выливалась в месяцы доработок.

Почему стандартные решения не всегда работают

Брать готовые схемы для гидравлики — это как собирать мебель из чужих деталей. Вроде бы всё сходится, но потом оказывается, что крепления не подходят к балкам подвесных конструкций. У нас на yysft.ru в разделе проектов есть кейс по шахте в Кузбассе — там как раз из-за этого пришлось переделывать систему фиксации насосов. И дело не в ошибке расчётов, а в том, что не учли вибрацию от соседнего конвейера.

Часто говорят про надёжность стали для рамы, но редко кто вспоминает про температурные деформации. В том же проекте 'Станции 700' мы сначала ставили стандартные компенсаторы, а потом заметили, что в режиме частых пусков гидроцилиндры дают микроскопический сдвиг. Пришлось разрабатывать кастомные узлы — и это заняло почти два месяца.

Ещё один момент — это подбор уплотнений. Для гидравлической станции 700 часто предлагают импортные аналоги, но в условиях российской зимы они дубеют быстрее. Пришлось на одном из объектов под Воркутой экстренно менять партию уплотнителей после первых же заморозков. Теперь всегда тестируем материалы при -50°C, даже если заказчик insists на европейских стандартах.

Связка с подвесными транспортными системами — где кроются риски

Наша компания АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент исторически специализируется на подвесных системах, поэтому при интеграции гидравлики всегда смотрим на точки крепления. Была история на обогатительной фабрике, где проектировщики разместили блок управления станцией прямо под несущей балкой — в теории всё сходилось, но при пуске выяснилось, что вибрация от гидронасосов резонирует с подвеской. Пришлось переносить весь узел, а это — простой линии на неделю.

Мало кто учитывает, что для гидравлической станции 700 нужен не просто запас прочности, а динамический расчёт. Мы в таких случаях всегда моделируем работу в связке с тельферами — особенно если речь о режимах с частыми остановками. В одном из последних проектов для рудника в Норильске именно это помогло избежать трещин в сварных швах на кронштейнах.

И ещё про мелочи: например, разводка трубопроводов. Когда станция работает в паре с подвесными путями, нельзя просто проложить трубы по кратчайшему пути — обязательно будут зоны, где техобслуживание затруднено. Мы обычно рисуем 3D-схемы с проходами для персонала, но даже так бывают накладки. На том же норильском объекте пришлось перекладывать два трубопровода уже после монтажа, потому что слесари не могли подобраться к задвижкам без разбора части конструкции.

Ошибки, которые мы не повторим никогда

Самая грубая наша ошибка была лет пять назад, когда решили сэкономить на системе охлаждения для гидравлической станции 700. Поставили стандартные радиаторы, хотя знали, что нагрузка будет пиковой. Итог — перегрев масла на третьи сутки непрерывной работы, остановка всей линии и срочный заказ жидкостных охладителей. Теперь всегда закладываем запас по теплосъёму минимум 25%, даже если техзадание этого не требует.

Другая история — с датчиками давления. Ставили сначала приборы с усреднёнными характеристиками, но в режиме резких скачков (как бывает при работе с многопозиционными гидроцилиндрами) они давали погрешность до 15%. Перешли на прецизионные сенсоры с частотой опроса 100 Гц — и сразу ушли от проблем с 'дёрганием' исполнительных механизмов.

И конечно, нельзя забывать про обучение персонала. Как-то раз мы сдали объект 'под ключ', но не провели нормальный инструктаж по работе с аварийными режимами. Результат — при скачке напряжения оператор в паре нажал кнопки, что привело к срабатыванию предохранительных клапанов и выбросу масла. Теперь всегда делаем трёхдневные тренировки на действующем макете.

Как мы тестируем сборку перед отгрузкой

У нас на производстве есть стенд, который имитирует работу с подвесной системой под нагрузкой. Для гидравлической станции 700 это обязательно — гоняем её в режимах 'пуск-стоп' по жёсткому графику, с имитацией вибрации. Как-то раз именно на этом этапе обнаружили, что фланцевые соединения постепенно 'отходят' — оказалось, проблема в материале прокладок.

Обязательно тестируем работу с отечественными маслами — многие производители ориентируются на импортные жидкости, но у нас часто используют более вязкие сорта. Бывало, что зарубежные насосы на них 'задыхались', поэтому теперь проверяем всё на стенде с маслом МГЕ-46В.

И последнее — проверка на совместимость с системой управления. Даже если станция собрана идеально, проблемы могут возникнуть при интеграции с PLC-контроллерами подвесных путей. Мы специально держим набор старых контроллеров Siemens и Schneider, чтобы тестировать совместимость — это спасло уже не один проект от задержек.

Что в итоге получает заказчик

Когда мы сдаём объект типа 'Завод для гидравлической станции 700', то всегда оставляем запасные узлы — те самые, что показали себя на испытаниях. Это не просто 'комплект ЗИП', а конкретно подобранные под данный проект детали: уплотнения определённой марки, предохранительные клапаны с настроенными параметрами, даже специальный инструмент для юстировки.

Важно, что мы не бросаем объект после пусконаладки. На сайте yysft.ru есть личные кабинеты для клиентов, где они видят графики техобслуживания и могут запросить выезд специалиста. Например, после полугода эксплуатации мы обязательно делаем диагностику трубопроводов на предмет микротрещин — это та самая 'мелочь', которая предотвращает крупные аварии.

И главное — мы не скрываем недочёты, если они возникают. В том же норильском проекте мы обнаружили, что при -55°C некоторые датчики работают нестабильно. Сразу уведомили заказчика, параллельно разработали утеплённые боксы и заменили оборудование за свой счёт. Такие истории, конечно, не афишируем, но именно они создают репутацию.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

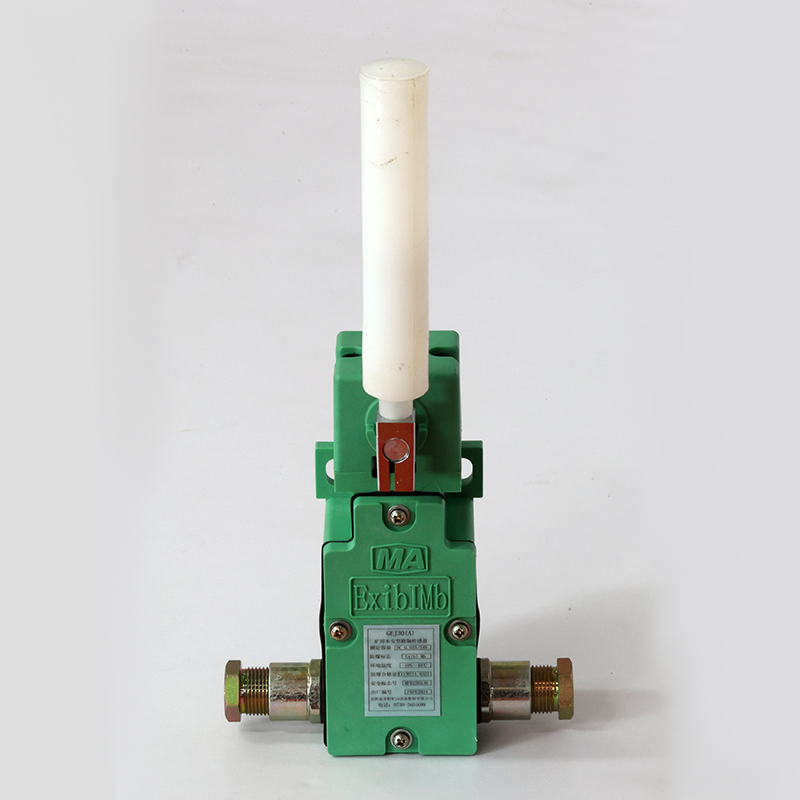

Искробезопасный тепловой датчик для горных работ

Искробезопасный тепловой датчик для горных работ -

Грузовой натяжитель

Грузовой натяжитель -

Искробезопасный датчик давления для горных работ

Искробезопасный датчик давления для горных работ -

Шахтные подкладки

Шахтные подкладки -

Съемный тросовый подъемник

Съемный тросовый подъемник -

Подвижный тросовый подъемник

Подвижный тросовый подъемник -

Фиксированный кронштейн подвески

Фиксированный кронштейн подвески -

Взрывозащищенный и искробезопасный шкаф управления и пульт управления PLC для горнодобывающей промышленности

Взрывозащищенный и искробезопасный шкаф управления и пульт управления PLC для горнодобывающей промышленности -

Подвесное сиденье с мягким сиденьем

Подвесное сиденье с мягким сиденьем -

Кронштейн с тремя прижимными роликами

Кронштейн с тремя прижимными роликами -

Искробезопасный датчик отклонения для горных работ

Искробезопасный датчик отклонения для горных работ -

Искробезопасный датчик температуры для горных работ

Искробезопасный датчик температуры для горных работ

Связанный поиск

Связанный поиск- Датчик абсолютного давления

- Датчик скорости oem purchase

- Карданные валы renault в китае

- Производители промышленных контроллеров видеонаблюдения

- Знаменитые датчики давления масла

- Основные страны-покупатели гидравлических станций орион

- Производители аварийных выключателей

- Знаменитая регулируемая вешалка для баллонов 360

- Ведущая гидравлическая станция производство

- Цена датчика скорости 2107