Завод датчика скорости 2

Когда слышишь про 'Завод датчика скорости 2', многие сразу думают о конвейерных линиях с готовыми изделиями. Но на деле это скорее этап модернизации, чем отдельное производство. Мы в АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент через это прошли — когда старые датчики на подвесных системах начинали 'врать' при перепадах температур.

Почему второй завод? Контекст модернизации

Первый датчик скорости у нас был простым герконовым — дешёвый, но ненадёжный. Магниты размагничивались, особенно в шахтных условиях с вибрацией. Второй завод возник как ответ на частые сбои в логистических цепях. Помню, в 2019 году на комбинате в Воркуте из-за ложных показаний датчика остановилась разгрузка вагонов — простояли сутки.

Новый датчик скорости делали с термокомпенсацией. Инженеры предлагали брать готовые решения от Siemens, но вышло бы дорого и с долгой адаптацией. Решили делать сами, используя опыт с подвесными конвейерами. Кстати, это не уникальная история — у китайских коллег из YY Mining Equipment похожие проблемы были.

Сейчас вспоминаю: главной ошибкой было пытаться сохранить старые крепления. Новые датчики требовали другого посадочного места, пришлось переделывать половину узлов. Но это мелочи по сравнению с тем, когда датчик не вибрацию, а температуру окружающей среды измеряет — такие казусы тоже были.

Технические нюансы, которые не пишут в инструкциях

С магнитными датчиками всегда морока — если рядом силовой кабель проходит, показания скачут. Пришлось экранировать каждый провод, а это +15% к стоимости. Зато после модернизации на том же Воркутинском комбинате сбоев не было уже два года.

Интересный момент: калибровку датчиков нужно делать при рабочей температуре, а не в цехе. Мы сначала этого не учли — при +20°C показывали идеально, а в шахте при -10°C погрешность зашкаливала. Пришлось разрабатывать температурную камеру для тестов.

Сейчас используем датчики Холла — дороже, но стабильнее. Хотя для простых задач хватает и оптических, если пыль не мешает. Кстати, у АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент есть интересные наработки по пылезащите — мы их частично позаимствовали для своих решений.

Практические кейсы: от неудач до рабочих схем

На Кольской ГМК ставили экспериментальный датчик скорости 2 с беспроводной передачей данных. Идея была хорошая — уменьшить проводку. Но в условиях мощных помех от оборудования связь постоянно рвалась. Вернулись к проводам, зато добабили резервные каналы.

А вот на Уралвагонзаводе система прижилась — там меньше электромагнитных помех. Там как раз использовали наши последние разработки с цифровым выходом. Кстати, они же подсказали идею с дублирующими датчиками — когда один отказывает, второй подхватывает измерение.

Самое сложное — это согласование новых решений с технадзором. Каждый раз доказывать, что наш датчик не хуже импортного — отдельная история. Помогли сертификаты от НИИ горного машиностроения, но процесс занял почти полгода.

Подводные камни при интеграции

Никто не предупреждает, что старые ЧПУ могут не понимать протоколы новых датчиков. Пришлось разрабатывать переходные модули — ещё один неплановый расход. Зато теперь этот опыт используем в других проектах.

Ещё момент — механический износ. Казалось бы, электроника, но подшипники в роторе тоже стираются. Особенно в условиях постоянной вибрации. Перешли на керамические подшипники — служат дольше, но чувствительны к ударам.

Сейчас тестируем гибридную систему — аналоговый сигнал + цифровая коррекция. Пока сыровато, но потенциал есть. Кстати, на сайте https://www.yysft.ru есть технические отчёты по смежным темам — иногда полезно посмотреть, хотя не всё применимо к нашим условиям.

Что в итоге получилось

Второй завод датчиков — это не про масштаб, а про специализацию. Мы научились делать узкопрофильные решения для конкретных условий. Те же датчики для подвесных транспортных систем теперь работают стабильнее, хоть и дороже вышли.

Главный урок — нельзя экономить на испытаниях. Лучше потратить месяц на тесты в реальных условиях, чем потом переделывать всю систему. Мы это проходили, когда пришлось менять партию датчиков уже после установки.

Сейчас вижу тенденцию к интеллектуальным датчикам с самодиагностикой. Думаем над этим для следующих модификаций. Опыт АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент в области НИОКР тут очень кстати — уже ведём переговоры о совместных разработках.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

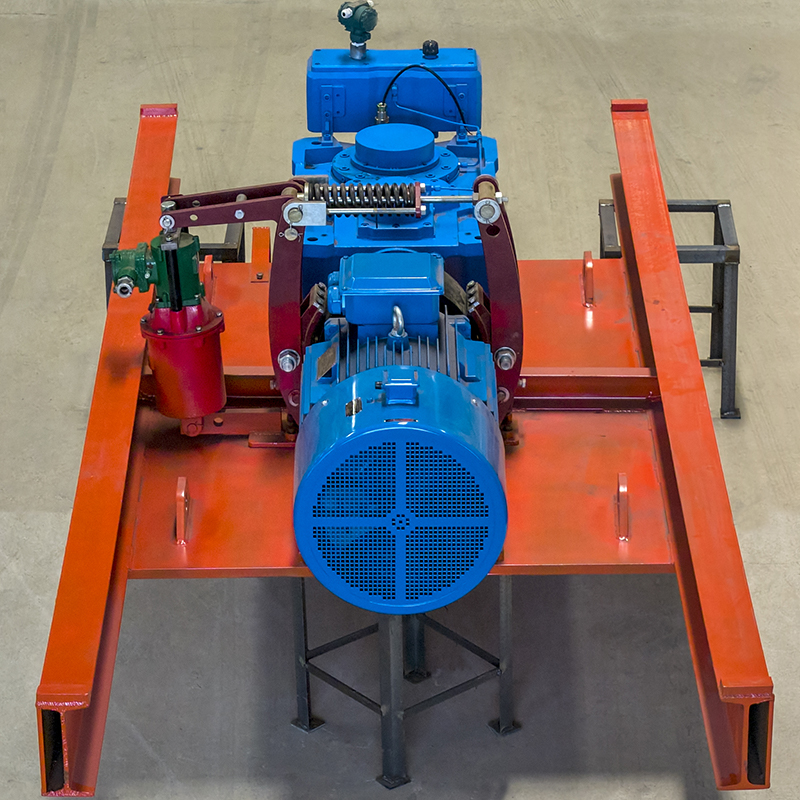

Съемный тросовый подъемник

Съемный тросовый подъемник -

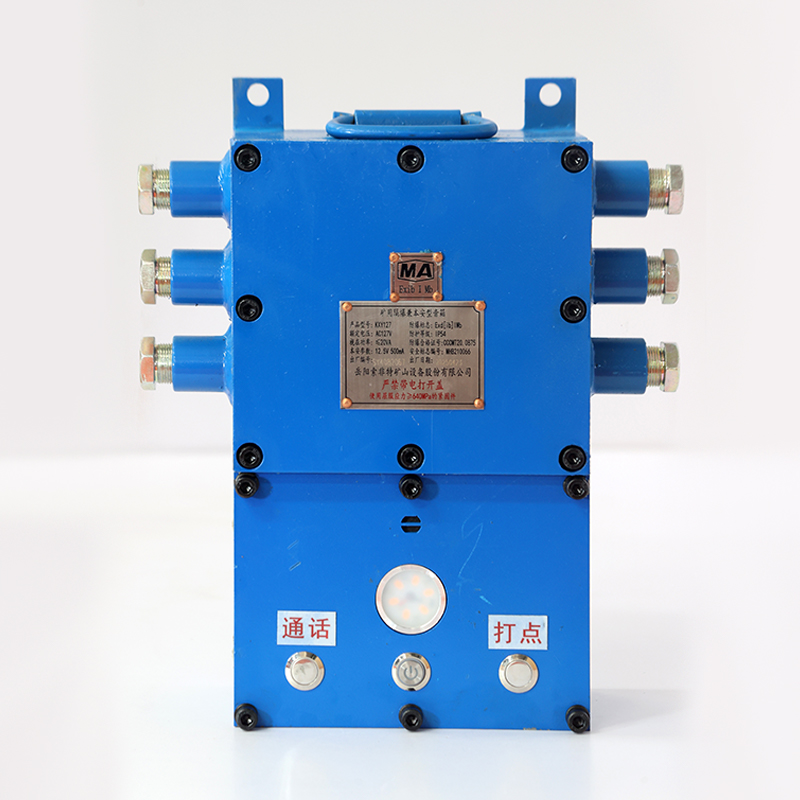

Взрывозащищенный и искробезопасный дисплей для шахт

Взрывозащищенный и искробезопасный дисплей для шахт -

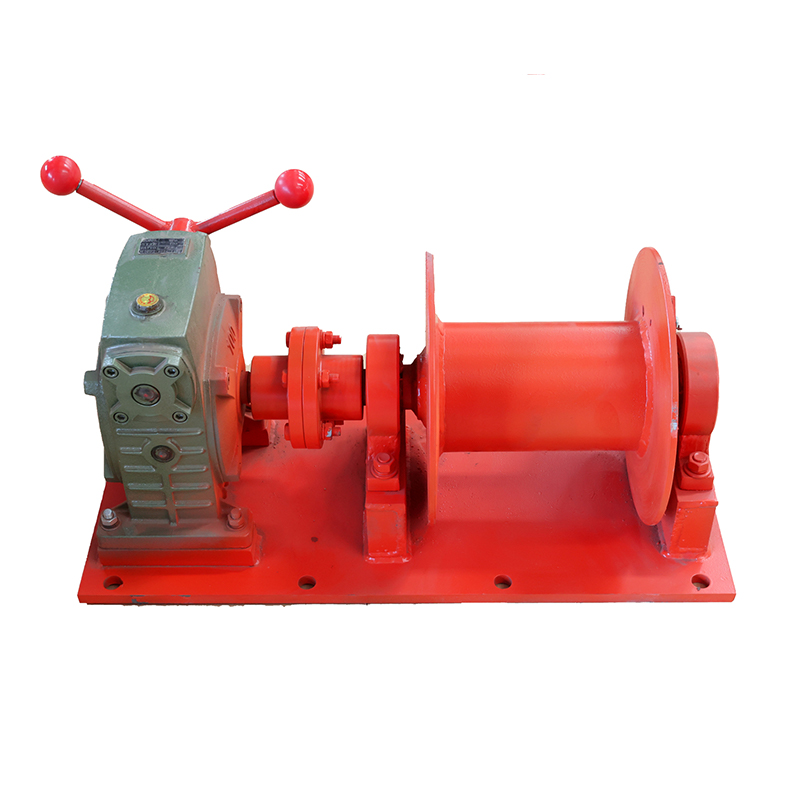

Натяжная лебёдка

Натяжная лебёдка -

Интегрированный зажим с прямым и обратным крюком и черепицей

Интегрированный зажим с прямым и обратным крюком и черепицей -

Искробезопасный тепловой датчик для горных работ

Искробезопасный тепловой датчик для горных работ -

Полуподвесное кресло

Полуподвесное кресло -

Приводной вал

Приводной вал -

Искробезопасный датчик температуры для горных работ

Искробезопасный датчик температуры для горных работ -

Подвесное сиденье из нержавеющей стали

Подвесное сиденье из нержавеющей стали -

Защита пассажиров на расстоянии

Защита пассажиров на расстоянии -

Одиночное опорное колесо

Одиночное опорное колесо -

Искробезопасный датчик давления для горных работ

Искробезопасный датчик давления для горных работ

Связанный поиск

Связанный поиск- Поставщики датчиков скорости 2110

- Гидравлическая испытательная станция oem

- Поставщики подвижных кабеленесущих устройств

- Ведущий покупатель датчиков скорости калина

- Горнодобывающая взрывозащищенная и искробезопасная камера завод

- Китайский подвесной такелажник для угольных шахт

- Установки для датчиков давления воздуха

- Цена переднего приводного вала в сборе

- Заводы для датчиков давления

- Знаменитая гидравлическая станция orion