Заводы по производству датчиков аварийного отключения

Когда слышишь про заводы по производству датчиков аварийного отключения, сразу представляются стерильные цеха с роботами – но на деле даже у нас в АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент сборку критичных узлов часто доверяют бригадам с 20-летним стажем. Вот этот разрыв между теорией и практикой – главная головная боль.

Почему угольные шахты съедают даже сертифицированные датчики

Начну с примера: в 2021 году мы поставили партию магнитных датчиков КМ-12 для конвейерных линий – все тесты пройдены, сертификаты Ростехнадзора в порядке. Через три месяца звонок из Воркуты: 'Отказывает при вибрации от проходческих комбайнов'. Вскрыли – оказалось, сварной шов корпуса не выдерживал циклических нагрузок, хотя по ГОСТ всё идеально.

Тут важно не путать: заводы по производству датчиков аварийного отключения часто оптимизируют конструкции под стендовые испытания, а не под реальные условия. Мы на своём опыте в Юэян Суофейт пришли к двойному контролю – кроме электронных тестов, проводим механические испытания на усталость по методике Горного института.

Кстати, про угольную пыль. Даже IP68 не всегда спасает – мелкодисперсная взвесь проникает через сальники за 400-500 часов работы. Пришлось совместно с НИИБезопасности труда разрабатывать лабиринтные уплотнения... но это уже другая история.

Эволюция материалов: от силумина до композитов

Раньше корпуса датчиков лили из силумина АК12 – дёшево, но хрупко. После серии поломок в Арктике перешли на алюминиево-магниевые сплавы. Сейчас экспериментируем с полиамидом PA6-GF30 – деталь в 1.7 раза легче, но пока дорого для серии.

Заметил интересную закономерность: китайские конкуренты часто экономят на материале контактных групп, используя медь с примесью – отсюда ложные срабатывания при перепадах влажности. Мы в Юэян Суофейт сохраняем бескислородную медь, даже если это удорожает себестоимость на 18%.

Кстати, про температурные деформации. При -55°C некоторые пластиковые крепления дают люфт до 0.3 мм – кажется, мелочь, но для герконовых датчиков это критично. Пришлось вводить поправочные коэффициенты для разных климатических зон.

Подвесные системы как полигон для испытаний

Наше производство подвесных транспортных систем стало неожиданным преимуществом – мы можем тестировать датчики в условиях, близких к экстремальным. Например, на участке с градиентом 15° выявили интересный эффект: инерционные нагрузки вызывали паразитные замыкания в релейных модулях.

Сейчас внедряем систему мониторинга на базе наших же датчиков – получается замкнутый цикл. Технологи с завода смеются: 'Вы сначала создаёте проблемы, потом их решаете'. Но такой подход позволяет сразу видеть слабые места.

Особенно сложно с виброустойчивостью. Стандартные испытания не учитывают резонансные частоты подвесных путей – пришлось разрабатывать собственный стенд с частотным анализом. Кстати, результаты этих испытаний мы выложили в открытом доступе на https://www.yysft.ru – пусть коллеги используют.

Ошибки проектирования, которые дорого обходятся

В 2019 году мы сделали датчик с двумя независимыми каналами отключения – казалось бы, надёжность повысили. На практике выяснилось: при отказе одного канала операторы часто игнорировали сигнал, полагаясь на дублирующий. Пришлось переделывать систему оповещения.

Ещё пример: устанавливали датчики контроля скорости на подвесных дорогах – расчёт был на определение обрыва троса. Но при замедлении до 30% от номинала система не срабатывала, хотя динамические нагрузки уже превышали допустимые. Теперь используем комбинированный алгоритм анализа.

Важный момент: нельзя проектировать датчики аварийного отключения отдельно от механической части. Мы в Юэян Суофейт всегда привлекаем механиков из горного департамента – их замечания по монтажным узлам часто спасают от будущих проблем.

Перспективы: куда движется отрасль

Сейчас вижу тренд на предиктивную аналитику. Простого отключения уже недостаточно – нужны системы, прогнозирующие аварию за 50-100 часов. Мы тестируем нейросеть для анализа вибродиагностики, но пока точность не превышает 78%.

Интересное направление – беспроводные датчики. Проблема не в связи (LoRaWAN отлично работает даже под землёй), а в энергопотреблении. Аккумуляторы с суточным запасом – это дополнительный риск.

Главный вывод за последние годы: заводы по производству датчиков аварийного отключения должны работать в тесной связке с эксплуатантами. Наше сотрудничество с шахтами Кузбасса показало – 60% доработок рождаются именно по замечаниям с мест.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Подвесное сиденье с мягким сиденьем

Подвесное сиденье с мягким сиденьем -

Съемный тросовый подъемник

Съемный тросовый подъемник -

Цилиндрический кронштейн с 360° регулировкой

Цилиндрический кронштейн с 360° регулировкой -

Интегрированный зажим с прямым и обратным крюком и черепицей

Интегрированный зажим с прямым и обратным крюком и черепицей -

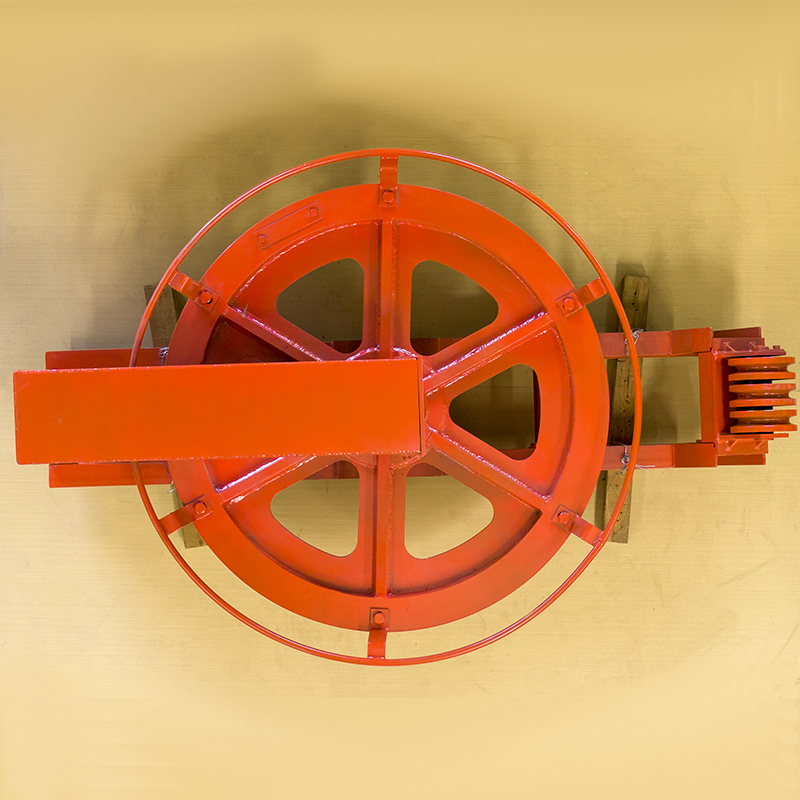

Футеровка горного колеса

Футеровка горного колеса -

Фиксированный тросовый подъемник

Фиксированный тросовый подъемник -

Подвесное транспортное устройство для шахт Хвостовая часть

Подвесное транспортное устройство для шахт Хвостовая часть -

Искробезопасный аварийный выключатель для горных работ

Искробезопасный аварийный выключатель для горных работ -

Двойное опорное колесо

Двойное опорное колесо -

Грузовой натяжитель

Грузовой натяжитель -

Фиксированный кронштейн подвески

Фиксированный кронштейн подвески -

Подвесное сиденье из нержавеющей стали

Подвесное сиденье из нержавеющей стали

Связанный поиск

Связанный поиск- Датчик скорости oem 2107

- Ведущий приводной вал гсп

- Знаменитая гидравлическая станция 700

- Спб производитель гидравлических станций

- Oem шахтный искробезопасный датчик

- Ведущий датчик скорости 2110

- Отличный инфракрасный датчик

- Поставщики оборудования для видеонаблюдения в угольных шахтах

- Поставщики гидравлических станций для станков

- Ведущий покупатель датчиков скорости калина