Заводы по производству аварийных выключателей

Когда слышишь про заводы по производству аварийных выключателей, сразу представляются стерильные цеха с роботами – но в реальности там пахнет смазкой и жжённой изоляцией. Многие заказчики до сих пор считают, что достаточно купить устройство с маркировкой ГОСТ Р 50030.2-2010, а потом удивляются, почему на морозе кнопка залипает. Сам видел, как на угольном разрезе в Воркуте аварийные выключатели отказывали из-за конденсата – при -40° пластик становился хрупким, как стекло.

Конструкционные просчёты

Сейчас объясню на примере подвесных систем. В 2018 мы ставили пробную партию выключателей для монорельсового транспорта – взяли стандартные корпуса из ABS-пластика. Через три месяца пришла рекламация: крепления треснули от вибрации. Оказалось, динамические нагрузки в подвесных системах в 4 раза превышают расчётные. Пришлось переходить на стеклонаполненный полиамид, хотя он дороже на 30%.

Кстати, про АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент – они как раз делают подвесные транспортные системы. Заходил на их сайт yysft.ru, смотрю: у них в спецификациях указана защита IP67 для электрооборудования. Это правильный подход – в шахтной атмосфере пыль проникает везде. Но вот момент: их системы работают с грузами до 20 тонн, а большинство поставщиков выключателей тестируют изделия на нагрузку до 5 кН. Разрыв колоссальный.

Запомните: если для подвесной системы берёте выключатель, смотрите не на номинальный ток, а на механическую выносливость. У нас был случай на Уралмаше – кнопка выдержала 15 тысяч циклов вместо заявленных 50 тысяч. Пришлось полностью менять линейку на изделия с металлическим штоком вместо пластикового.

Территориальные особенности

В Сибири и на Крайнем Севере стандартные решения не работают. Например, температурный диапазон. Производители пишут -25...+60°C, но в Норильске зимой -55° бывает. При таких температурах силиконовые уплотнители дубеют, контакты окисляются вдвое быстрее. Приходится заказывать специсполнение с обогревом – да, такие тоже делают, хоть это и увеличивает стоимость на 40%.

Ещё момент – влажность. В портовых терминалах типа Находки солевой туман съедает контакты за полгода. Пришлось с инженерами АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент экспериментировать с покрытиями – остановились на электрохимическом цинковании с пассивацией. Не идеально, но хотя бы 3 года держится.

Кстати, про их сайт https://www.yysft.ru – заметил, что в описании компании упоминают НИОКР. Это не для галочки: в 2021 они разрабатывали систему аварийной остановки для глубоких шахт, где нужна задержка срабатывания не более 0.1 секунды. Обычные выключатели не подходили – слишком большая инерционность.

Монтажные ошибки

Часто проблемы возникают не из-за заводского брака, а из-за неправильного монтажа. Видел, как на стройке выключатели ставили вплотную к вибрирующему оборудованию – через месяц отваливалась вся проводка. Или другой пример: кабельные вводы затягивают без динамометрического ключа – либо недожмют, либо сорвут резьбу.

Особенно критично в подвесных системах – там кабель постоянно в движении. Если неправильно рассчитать длину гибкого кабеля, он либо натянется, либо запутается. Один раз видел аварию, когда кабель зацепился за конструкцию и вырвал аварийный выключатель с корнем. Хорошо, что обошлось без жертв.

Надо отдать должное АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент – в их технической документации есть чёткие указания по монтажу. Но знаете как бывает? Монтажники редко читают мануалы – действуют по привычке. Приходится проводить обучение на объектах.

Электронные против механических

Сейчас многие переходят на электронные системы безопасности – с датчиками положения и ПЛК. Это конечно прогрессивно, но в условиях вибрации и перепадов температур надёжность оставляет желать лучшего. Механика проще – там нечему ломаться, кроме контактов.

Помню, на одном из заводов в Челябинске поставили оптические датчики для аварийной остановки конвейера. Зимой линзы покрывались инеем – система ложного срабатывала по 10 раз на дню. Вернулись к старым добрым кнопкам с большими грибками.

Хотя прогресс не остановить – те же АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент внедряют системы с резервированием: механический выключатель + электронный контроль. Дорого, но для опасных производств оправдано. На их сайте yysft.ru видел кейс по модернизации подземного транспорта – там как раз использовали гибридное решение.

Ремонтопригодность

Это то, о чём часто забывают проектировщики. Идеальный аварийный выключатель должен ремонтироваться за 15 минут без специального инструмента. В реальности же встречал модели, где чтобы заменить контактную группу, нужно разбирать полкорпуса – 8 болтов откручивать.

Особенно важно для шахтного оборудования – простой часа стоит дороже десятка новых выключателей. Мы в своё время с заводами-изготовителями специально протоколы совместимости разрабатывали – чтобы ключевые узлы были унифицированы.

Кстати, у АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент в этом плане грамотный подход – они используют модульную конструкцию. Блок контактов, корпус, привод – всё отдельными блоками. Если что-то ломается, меняется только повреждённый узел, а не весь аппарат.

Перспективы развития

Сейчас тенденция к интеллектуальным системам – чтобы выключатель не просто разрывал цепь, но и передавал диагностику. Например, считал количество срабатываний, фиксировал параметры в момент аварии. Это особенно важно для расследования инцидентов.

Но есть нюанс – такие системы требуют квалифицированного обслуживания. На том же yysft.ru пишут про подготовку персонала – это не просто слова. Без обучения новые технологии не работают.

Лично я считаю, что будущее за гибридными решениями. Простая механика для экстренных случаев + умная электроника для профилактики. Как в тех же подвесных системах – базовые функции должны работать даже при отказе электроники.

В общем, если резюмировать – производство аварийных выключателей это не про сборку, а про понимание условий эксплуатации. Можно сделать идеальное с точки зрения ГОСТа изделие, но оно окажется бесполезным в реальных условиях. Нужно смотреть на практику, а не только на технические спецификации.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

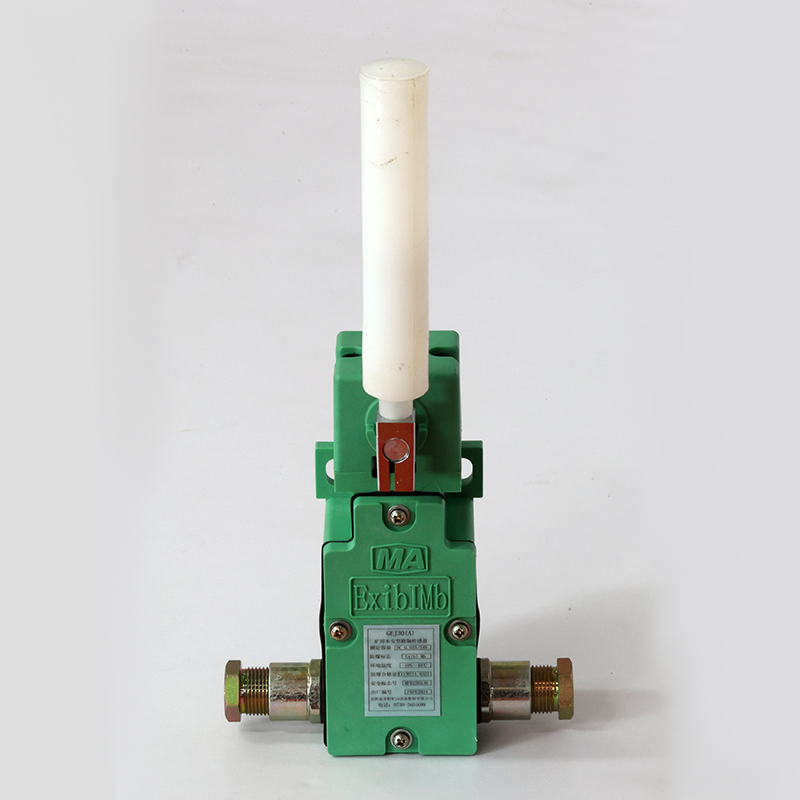

Искробезопасный тепловой датчик для горных работ

Искробезопасный тепловой датчик для горных работ -

Приводной вал

Приводной вал -

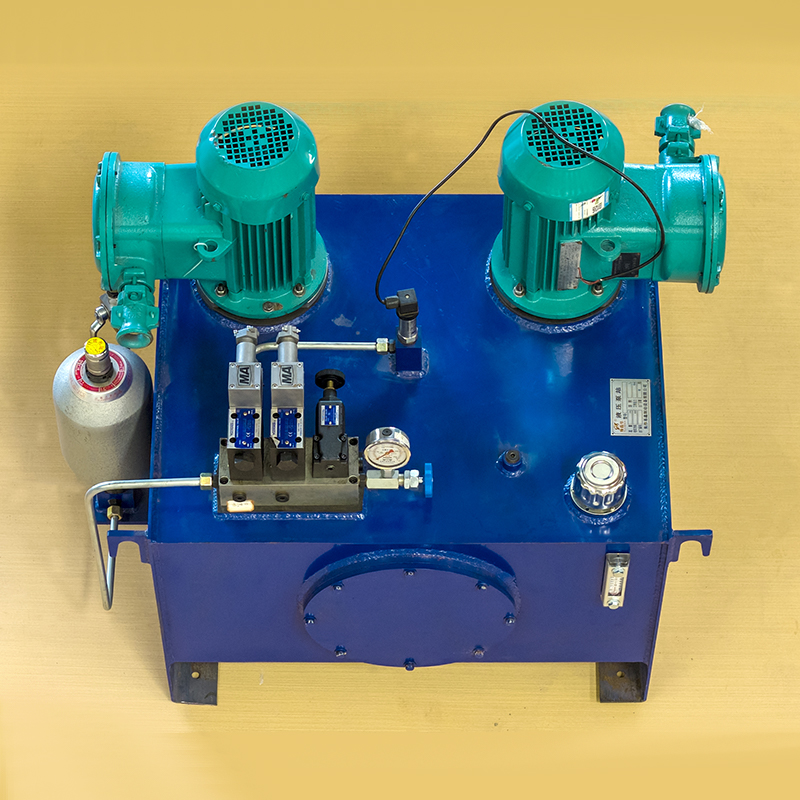

Гидравлическая станция

Гидравлическая станция -

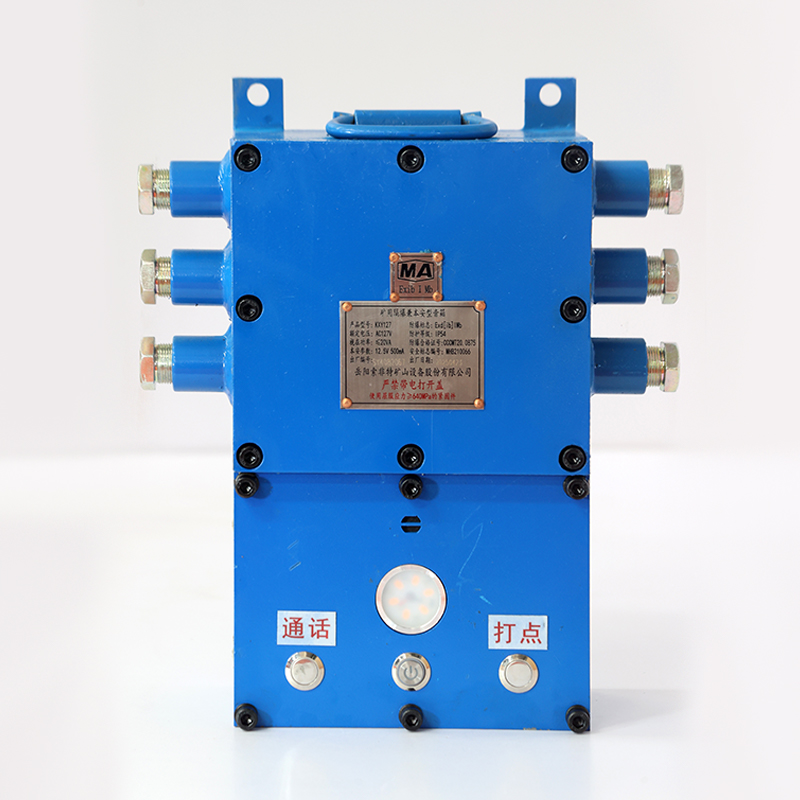

Взрывозащищенный и искробезопасный громкоговоритель для горных работ

Взрывозащищенный и искробезопасный громкоговоритель для горных работ -

Взрывозащищенный и искробезопасный шкаф управления и пульт управления PLC для горнодобывающей промышленности

Взрывозащищенный и искробезопасный шкаф управления и пульт управления PLC для горнодобывающей промышленности -

Искробезопасный датчик давления для горных работ

Искробезопасный датчик давления для горных работ -

Одиночное опорное колесо

Одиночное опорное колесо -

Искробезопасный датчик скорости вращения для горных работ

Искробезопасный датчик скорости вращения для горных работ -

Футеровка горного колеса

Футеровка горного колеса -

Взрывозащищенная и искробезопасная камера для шахт

Взрывозащищенная и искробезопасная камера для шахт -

Двойное опорное колесо

Двойное опорное колесо -

Фиксированный кронштейн подвески

Фиксированный кронштейн подвески

Связанный поиск

Связанный поиск- Отличная гидравлическая станция 700

- Основные страны-покупатели датчиков скорости вала

- Артикул датчика скорости

- Поставщики приводных валов renault

- Поставщики фиксированных канатных грейферов для верхолазов

- Электрическая гидравлическая станция

- Гидравлическая станция

- Высококачественные съемные кабелеукладчики

- 1 производители датчиков давления масла

- Превосходный правый приводной вал