Заводы для пироинфракрасных датчиков

Если честно, когда слышишь 'заводы для пироинфракрасных датчиков', первое, что приходит в голову — стерильные чистые комнаты и роботы с пинцетами. Но на деле всё чаще оказывается, что ключевые проблемы лежат не в электронике, а в банальной механике креплений и термостабилизации. Вот об этом редко пишут в спецификациях.

Где рождаются сенсоры: неочевидные связи

Возьмём, к примеру, нашу коллаборацию с АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент. Их подвесные системы изначально создавались для шахтных конвейеров, но оказалось, что виброизоляция идеально подходит для монтажа пиросенсоров в карьерах. Кто бы мог подумать, что технология для угольных разрезов приживётся на противоположном конце спектра?

Помню, как в 2019 году мы пытались адаптировать стандартные кронштейны для арктических месторождений. Инженеры yysft.ru предлагали усиленные алюминиевые сплавы, но при -50°C даже они вели себя непредсказуемо. Пришлось пересматривать всю концепцию подвеса — и это при том, что датчики-то работали исправно.

Сейчас глядя на их последние разработки в разделе 'Продукция', вижу, что они учли те наработки. Особенно в системах динамической стабилизации, где как раз важны микронные вибрации. Жаль, что тогда мы не довели эксперимент до серийного образца — возможно, сейчас бы не пришлось перезаказывать компоненты у корейцев.

Ошибки, которые становятся стандартами

До сих пор многие уверены, что главное в пироинфракрасных датчиках — это оптика. На самом деле, 70% брака возникает на этапе калибровки тепловых порогов. У нас был случай на заводе в Златоусте, когда партия в 2000 штук ушла заказчику с неоткалиброванными триггерами — и всё из-за того, что техник перепутал firmware для разных климатических зон.

Кстати, о температурных режимах. В спецификациях обычно пишут рабочий диапазон -40...+70°C, но никто не уточняет, что при -25 уже начинается дрейф показаний. Это особенно критично для систем мониторинга периметра, где датчики работают в паре с камерами. Приходится вводить поправочные коэффициенты прямо в полевых условиях.

И да, если кто-то говорит, что можно взять китайский сенсор и просто заменить разъём — это опасное заблуждение. Межкадровый интервал у них плавает на 3-5 мс, что для промышленной автоматизации смерти подобно. Проверено на трёх разных поставщиках, включая тех, кто позиционирует себя как 'европейские сборщики'.

Производственные нюансы, о которых не пишут в учебниках

Литьё корпусов для пироинфракрасных датчиков — это отдельная история. Казалось бы, обычный АБС-пластик, но если толщина стенки меньше 2.3 мм, появляются фантомные срабатывания из-за статики. Пришлось на собственном опыте выводить эту формулу, когда на объекте в Норильске датчики начинали ложить во время пурги.

Ещё один момент — пайка пироэлементов. Автоматические линии дают стабильность, но когда требуется кастомная конфигурация (например, для узконаправленных секторов детекции), только ручная сборка позволяет добиться точности углов. Хотя последние годы и это пытаются роботизировать.

Кстати, о АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент — их подход к контролю качества на участке сборки мне импонирует. Там до сих пор сохранилась система двойной проверки соединений, которую многие считают анахронизмом. Зато процент возврата по гарантии у них один из самых низких в отрасли, что для горнодобывающей техники показатель более чем красноречивый.

Интеграция: где теория сталкивается с практикой

Самое сложное в производстве пироинфракрасных датчиков — не сами сенсоры, а их совместимость с существующими SCADA-системами. Мы как-то полгода потратили на то, чтобы заставить немецкую систему принимать данные от отечественных датчиков. Оказалось, проблема в порядке байт в Modbus-пакетах — мелочь, а сколько нервов.

Особенно сложно с устаревшими объектами, где до сих пор используются аналоговые интерфейсы. Там приходится разрабатывать переходные платы, которые по сути являются мини-компьютерами. И это при том, что современные датчики изначально проектируются под цифровые протоколы.

Если говорить о конкретных решениях, то модульная архитектура от yysft.ru в этом плане довольно гибкая. Их блоки коммутации позволяют стыковать устройства разных поколений без потери данных. Правда, для этого приходится докупать дополнительные модули, что увеличивает стоимость системы на 15-20%. Но в ряде случаев это единственный рабочий вариант.

Что в итоге имеет значение

Глядя на то, как эволюционировали заводы по производству пироинфракрасных датчиков за последние десять лет, можно сказать одно: главный прорыв произошёл не в элементной базе, а в подходах к тестированию. Сейчас ни один уважающий себя производитель не выпускает продукт без термоциклирования на производственной линии.

И всё же, самые надёжные решения часто рождаются на стыке технологий. Вот почему сотрудничество с предприятиями типа АО Юэян Суофейт Майнс Экипмент даёт неожиданные результаты — их опыт в создании устойчивых к вибрации систем оказался бесценным для наших совместных проектов.

В конечном счёте, успех производства определяется не только точностью оборудования, но и способностью инженеров находить нестандартные применения для казалось бы узкоспециализированных решений. И в этом смысле пироинфракрасные датчики — идеальный пример того, как технологии из разных отраслей обогащают друг друга.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Шахтные подкладки

Шахтные подкладки -

Взрывозащищенный и искробезопасный дисплей для шахт

Взрывозащищенный и искробезопасный дисплей для шахт -

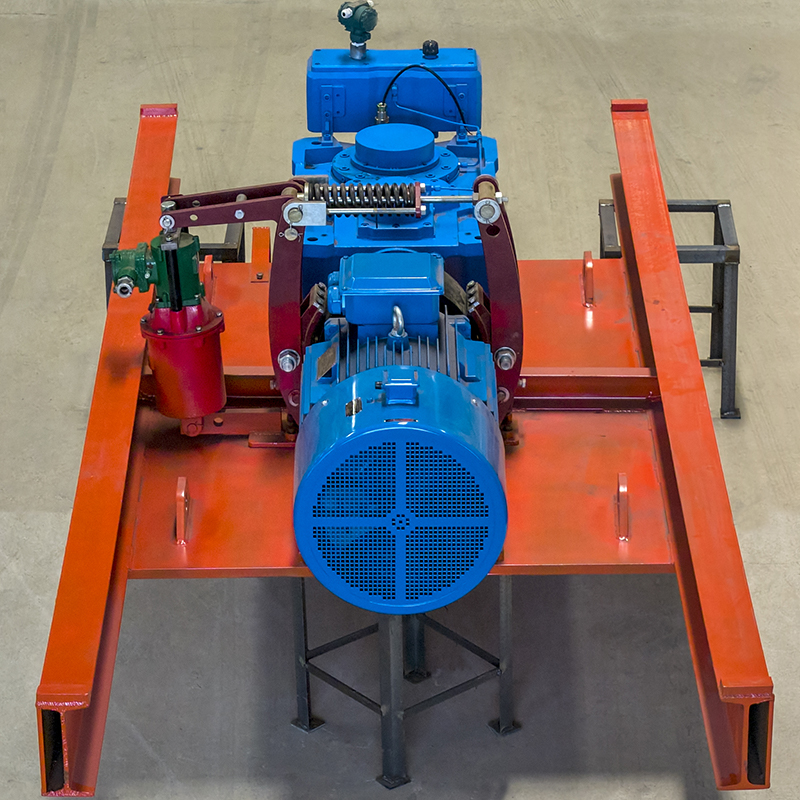

Фиксированный тросовый подъемник

Фиксированный тросовый подъемник -

Подвесное сиденье из нержавеющей стали

Подвесное сиденье из нержавеющей стали -

Двойное опорное колесо

Двойное опорное колесо -

Защита пассажиров на расстоянии

Защита пассажиров на расстоянии -

Подвеска опорного колеса

Подвеска опорного колеса -

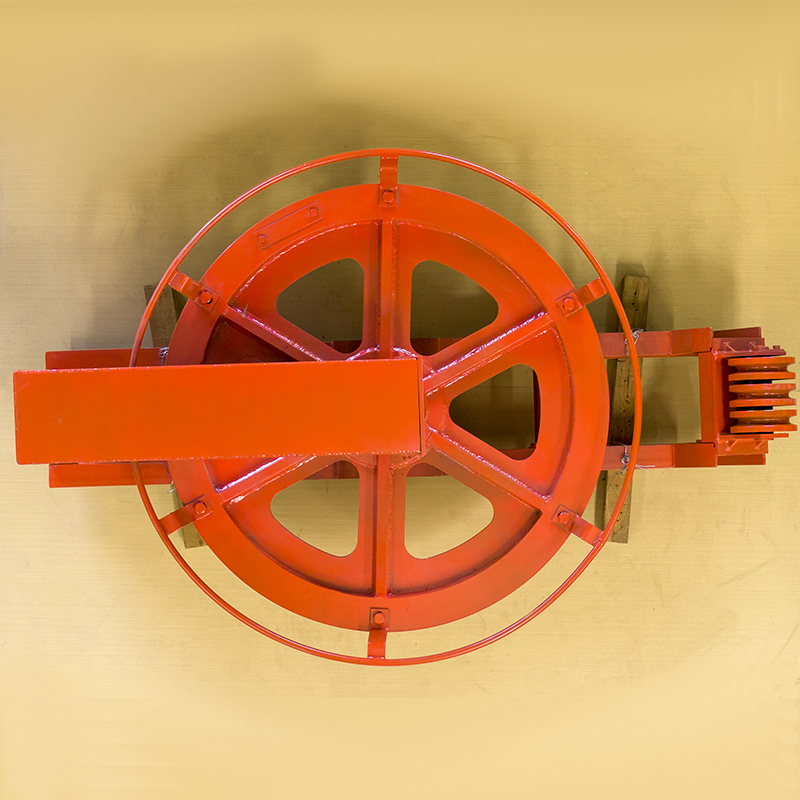

Ведущее колесо и хвостовое колесо

Ведущее колесо и хвостовое колесо -

Взрывозащищенный и искробезопасный шкаф управления и пульт управления PLC для горнодобывающей промышленности

Взрывозащищенный и искробезопасный шкаф управления и пульт управления PLC для горнодобывающей промышленности -

Одиночное опорное колесо

Одиночное опорное колесо -

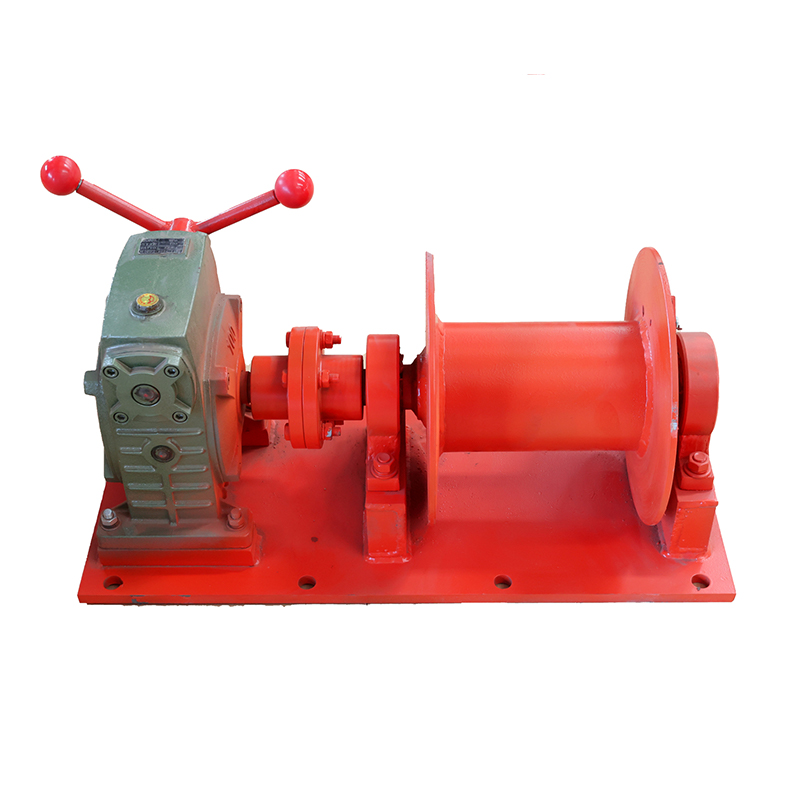

Натяжная лебёдка

Натяжная лебёдка -

Съемный тросовый подъемник

Съемный тросовый подъемник

Связанный поиск

Связанный поиск- Датчики скорости famous 6

- Ведущие покупатели датчиков скорости для механических коробок передач

- Производители датчиков выбега

- Задние приводные валы в китае

- Заводской датчик скорости лада

- Гамак с мягкой подушкой сиденья из китая

- Заводы по производству осей карданных валов

- Гидравлическая станция с электроприводом

- Ии видеонаблюдение в китае

- Взрывозащищенный и искробезопасный шкаф управления плк